公共性と波及力を制度で示す

補助金審査における加点項目を読み解く連載の最終回のテーマは「地域・社会・政策重点系」です。企業の取り組みが、国の政策(DX、スタートアップ支援など)と方向性を共有している場合、制度上の加点項目として評価されることがありますが、これは、企業活動が公共性や波及力を持つことを、公的制度を通じて客観的に示す一つの方法です。

地域未来牽引企業やDX認定、J-Startupといった制度の選定・認定実績は、申請書に記載する単なるお墨付きではありません。それらの実績は、企業が地域社会や日本経済全体の課題解決にどう貢献しようとしているのか、その戦略性と実行力を示す根拠となりえます。

この連載では、補助金審査で有利になる可能性のある制度をグループ分けし、制度取得に向けたポイントや背景にある考え方を解説しています。今回は、企業の社会的な価値を、いかに制度という形で伝え、補助金採択の可能性を高めていくか、そのヒントを探りたいと思います。

第1章:制度紹介

本章では、「地域・社会・政策重点系」に分類される四つの制度を紹介します。これらの制度は、企業が地域や社会、そして国が推進する政策に対してどのような姿勢で向き合い、貢献しているか、その公共性や波及力を客観的に示すための仕組みです。補助金申請において、こうした認定や選定の実績は、社会的意義のある挑戦や政策との整合性を示す説得力のある根拠となり得ます。

例えば、地域未来牽引企業としての地域経済への貢献、DX認定によるデジタル化推進の姿勢、J-Startupとしての革新性や成長性、そして新規輸出1万者支援プログラムへの登録による海外展開への意欲など、各制度の取得実績は、企業の取り組みを具体的かつ客観的に示す材料になるでしょう。

この章では、各制度について以下の観点から整理していきます。

- どんな企業が対象になるのか(取得条件)

- どこに申請・登録すればよいのか(申請先)

- どの補助金で加点されるのか(加点対象)

- 制度をつくった側が何を大切にしているのか(制度設計者の視点)

制度の内容を知るだけでなく、この制度は何を伝えるためのものかという背景を理解することで、補助金申請書の質は一層高まるはずです。

| (注)加点項目は年度や公募回によって変動することがあります。補助金を申請される際は、必ず最新の公募要領などで詳細を確認するようにしてください。 |

連載で紹介する加点項目の全体像

| 回 | 制度分類 (カテゴリー) | 加点項目(制度名) |

| 第1回 | 働き方・成長支援系 | くるみん認定 えるぼし認定 健康経営優良法人 一般事業主行動計画 |

| 第2回 | 成長・挑戦支援系 | 経営革新計画 経営力向上計画 技術情報管理認証制度 パートナーシップ構築宣言 成長加速マッチングサービス(登録実績) |

| 第3回 | 承継・持続・危機対応系 | アトツギ甲園(出場実績) 事業継続力強化計画(認定) サイバーセキュリティお助け隊サービス(利用) |

| 第4回 | 地域・社会・政策重点系 | 地域未来牽引企業(選定実績) DX認定 J-Startup(選定実績) 新規輸出1万者支援プログラム(登録実績) |

※下記の制度名の後ろのカッコ()内は、その制度の所管省庁または運営主体を表しています。

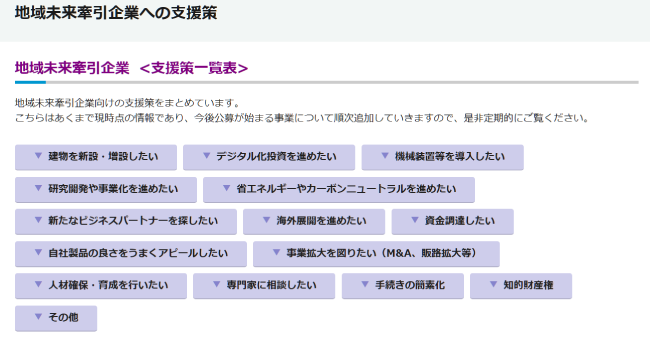

①地域未来牽引企業(経済産業省)

制度の概要

地域未来牽引企業とは、地域内外の取引実態や雇用・売上高を考慮し、地域経済への影響力が大きく、成長性が見込まれる企業、また地域経済のバリューチェーンにおける中心的な担い手となる企業を、経済産業省が選定する制度です。選定されることで、企業のブランド価値向上や、補助金審査における加点などの重点的な支援策を受けられるようになります。

選定方法は、民間調査会社のデータベースに基づくデータ部門と、地方公共団体などからの推薦に基づく推薦部門の二つの方式があり、どちらも外部有識者による審査を経ています。

- データ部門:企業の営業利益、従業員数、域外での販売額、域内からの仕入額といった定量的なデータを基に評価されます。

- 推薦部門:以下のような定性的な観点が評価されます。

- 事業の新規性

- 独創性や成長性といった事業の特徴

- 経営手法の優位性など経営の特徴

- 地域貢献期待(※企業が地域経済の核として、どのような役割を果たすことが期待されているかを示す評価項目)

選定された企業には、地域経済を牽引する目標を設定し、その実現に向けた事業活動に取り組むことが求められます。

選定に向けて意識すべき点

本制度は、企業からの応募(公募制)ではなく、データや地方公共団体等からの推薦に基づいて選定が進められます。そのため企業としては、日々の事業活動において以下の点を意識し、推薦機関の目に留まるような実績を積み上げることが重要となります。

- 地域経済への貢献:地域内での取引(仕入れ)を増やし、地域外へ積極的に販売することで、地域経済の循環と発展に貢献できるでしょう。

- 事業の成長性:売上高や営業利益といった財務指標のみならず、従業員数を増加させるなど、企業として持続的に成長していることが評価されます。

- 独自性と将来性:地域特性を活かした独自性のある事業や、高い成長性が期待できる事業を展開していることが重視されます。

- 法令遵守と財務の健全性:法人格を有し、財務・経営状況が健全であること、重大な法令違反がないことなどが基本的な要件となります。

選定者

本制度は企業からの公募制ではないため、企業が申請する窓口はありません。

- 選定は経済産業省が行います。

- 推薦部門における推薦は、地方公共団体、経済団体(商工会、商工会議所等)、金融機関などが行います。

加点対象となったことがある補助事業の例

- 成長型中小企業等研究開発支援事業(Go-Tech事業)

- 災害時の強靭性向上に資する天然ガス利用設備導入支援事業費補助金

※いずれの補助金も、地域未来牽引企業としての目標を経済産業省に提出していることが必要です。

制度の背景にある考え方

この制度は、地域経済の中心的な担い手となりうる企業を見える化し、重点的な支援を行うことで、その企業の成長を通じて地域全体の経済活性化を促す狙いがあると考えられます。国は、地域経済のバリューチェーンの中核を担う企業の成長が、地域の雇用創出や取引の活発化に繋がり、ひいては日本経済全体の底上げに不可欠だと捉えているのです。 選定にあたり、データと推薦という二つのアプローチを用いることで、財務的な影響力を持つ企業と、将来性や地域貢献への期待が高い企業を多角的に発掘しようとしていると考えられます。選定された企業に対して、補助金での優遇措置や専門家派遣、金融支援などの多様な支援策を用意し、その成長を強力に後押しすることで、企業に対する点の支援を地域経済という面の活性化へと波及させる政策意図が見て取れます。

②DX認定(経済産業省・IPA)

制度の概要

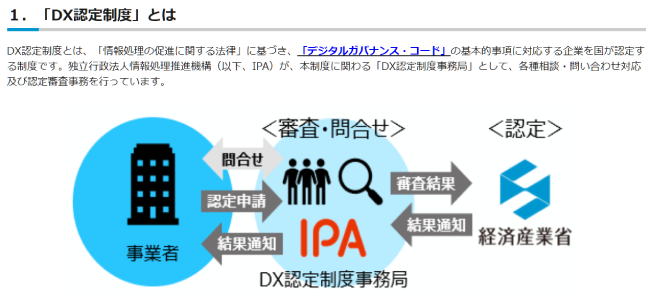

DX認定制度とは、情報処理の促進に関する法律に基づいて企業のDX(デジタルトランスフォーメーション)に関する自主的な取り組みを促すため、国が定めたデジタルガバナンス・コードの基本的事項に対応し、DX推進の準備が整っている事業者を国が認定する制度です。審査は独立行政法人情報処理推進機構(IPA)が行います。

この認定は、申請時点でDXが達成されていなくても、これからDXに取り組む体制(戦略、KPI、組織など)を整備している企業も対象となります。事業者の業種や規模は問われず、法人だけでなく個人事業者も広く認定の対象です。

認定事業者になると、ロゴマークの使用が許可され、DXに積極的に取り組んでいることを多様なステークホルダーにPRできるほか、金融支援措置や補助金の加点措置など、様々な優遇策を活用できるようになります。認定事業者はIPAのサイト(DX推進ポータル)で一覧として公表され、社会的な信用の向上にも繋がります。

制度の申請準備で意識すべき点

- 認定基準の理解:申請にあたっては、経済産業省が公表している「デジタルガバナンス・コード」に対応する必要があります。経営ビジョンの策定、DX戦略の立案、推進体制の整備、サイバーセキュリティ対策などが求められます。

- 対外的な情報公表:認定基準の多くは、ステークホルダーに向けた対外的な公表が必須要件となっています。企業のウェブサイトや統合報告書などで経営ビジョンやDX戦略などを公表し、申請時にはそのURLを提示する必要があります。

- 機関承認:経営ビジョンやDX戦略など、申請書の一部内容は取締役会またはそれに準ずる意思決定機関での承認(機関承認)を得ていることが必要です。

- GビズIDの準備:申請は「DX推進ポータル」というウェブサイトから行い、ログインには「GビズID」のアカウントが必須です。

- 課題の自己分析:経営者のリーダーシップの下で、自社のITシステムの現状などを踏まえた課題を把握していることが求められます。IPAが提供する「DX推進指標」などを活用した自己分析の実施が推奨されています。

申請・届け出先

- DX推進ポータル:申請はIPAのDX推進ポータルサイトから、GビズIDでログインして行います。

問い合わせ窓口

- 申請に関する問い合わせ:独立行政法人情報処理推進機構(IPA) DX認定制度事務局

- 制度全般に関する問い合わせ:経済産業省 商務情報政策局 情報技術利用促進課

加点対象となったことがある補助事業の例

- ものづくり補助金

制度の背景にある考え方

この制度は、デジタル技術による社会変革を踏まえ、経営者に求められる対応を明確にし、企業のDXに関する自主的な取り組みを促進することを目的としていると考えられます。ここで言うDXとは、単なるIT化ではなく、データとデジタル技術を活用して、顧客や社会のニーズを基に、製品やサービス、ビジネスモデルを変革するとともに、業務そのものや組織、プロセス、企業文化・風土を変革し、競争上の優位性を確立することと定義されています。

国がDX推進の準備が整っている企業にお墨付きを与えることで、企業のブランド価値向上を支援するとともに、金融支援や補助金での優遇措置を通じて、DXに向けた投資を後押しする狙いがあると考えられます。中小企業においてもDXの取り組みが広がっており、国は、本制度を通じて日本全体の産業競争力を高め、企業価値向上につなげようとしていると言えます。

③J-Startup(経済産業省)

制度の概要

J-Startupとは、革新的な技術やビジネスモデルで世界に新しい価値を提供し、グローバルに活躍するスタートアップ企業を生み出すことを目指す、官民一体の育成支援プログラムです。経済産業省が推進しており、選定された企業はJ-Startup企業として重点的な支援を受けられます。

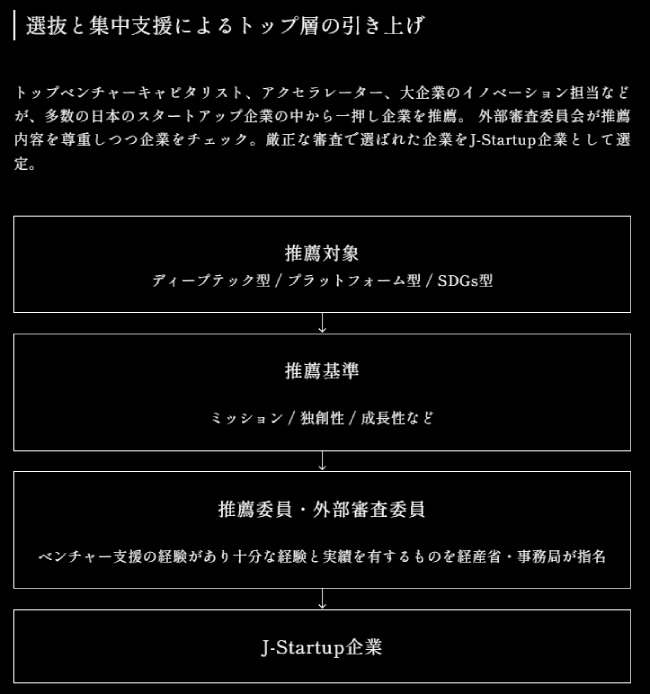

選定は、トップベンチャーキャピタリストや大企業のイノベーション担当者など、スタートアップ支援に十分な経験と実績を持つ100名以上の推薦委員からの推薦に基づいて行われます。その後、外部審査委員会による厳正な審査を経て、これまでに200社を超える有望なスタートアップが選定されています。審査では、企業ミッション、独創性、成長性などが評価されます。

選定企業は、経済産業省、NEDO(国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構)、JETRO(独立行政法人日本貿易振興機構)が運営するJ-Startupの事務局のほか、政府機関や200社を超える民間のサポーターズ企業から集中的な支援を受けられます。

選定に向けて意識すべき点

本制度は、企業からの応募(公募制)ではなく、外部の推薦委員からの推薦に基づいて選定が進められます。そのため、企業側が直接的に申請準備を行うわけではありませんが、日々の事業活動において以下の点を意識し、推薦委員の目に留まるような実績を築くことが重要です。

- 推薦委員との関係構築:トップベンチャーキャピタリストや大企業のイノベーション担当者など、推薦委員を務める有識者とのネットワーキングを通じて、自社の事業内容やビジョンを理解してもらう機会を作ることが選定への第一歩となります。

- 革新性と成長性の証明:革新的な製造技術や、AIを活用したソフトウェアなど、具体的な技術やビジネスモデルで社会課題を解決し、高い成長性が見込まれる事業を展開していることが重要です。

- グローバル展開への意欲と計画:日本国内だけでなく、米国をはじめとする海外市場への展開を具体的に計画し、実行する意欲と体制があることが評価されます。

- ミッションの明確化:自社がどのようなミッション(パーパス)を掲げ、社会にどのような価値を提供しようとしているのかを明確に言語化し、発信していくことが求められます。

選定者

企業が直接申請する窓口はありません。

- 選定は、経済産業省、NEDO、JETROで構成されるJ-Startup事務局が中心となって行います。

- 推薦は、経済産業省と事務局が指名する推薦委員が行います。推薦委員はJ-Startup の公式サイトで公表されています。

加点対象となったことがある補助事業の例

- ものづくり補助金

制度の背景にある考え方

この制度はスタートアップを、経済社会構造を変革するイノベーションの担い手、そして社会課題解決と持続的経済成長のキープレイヤーと位置づけ、世界で戦い、勝てる企業を創出する目的があると考えられます。約1万社あるとされる日本のスタートアップの中から、トップ層を重点的に引き上げることで、日本経済全体の競争力を高める狙いでしょう。 官民が一体となり、経済産業省の制度的支援、NEDOの研究開発支援、JETROの海外展開支援といった多角的なサポートを集中させることで、スタートアップの成長を加速させます。さらに、民間のサポーターズ企業とのマッチング機会も提供することで、単なる資金援助にとどまらない事業連携や協業の創出も目指しており、日本の産業エコシステム全体を活性化させ、世界へ新たな価値を提供していくというプログラムの方向性が明確に示されているのではないでしょうか。

④新規輸出1万者支援プログラム(経済産業省・中小企業庁・ジェトロ・中小機構)

制度の概要

新規輸出1万者支援プログラムは、輸出に初めて取り組む中小企業を対象に、経済産業省、中小企業庁、ジェトロ(独立行政法人 日本貿易振興機構)、中小機構(独立行政法人 中小企業基盤整備機構)が連携して設計した登録型の支援制度です。登録企業には、セミナーや商談会など、輸出に向けた伴走支援が提供されます。登録・活用実績がある場合、輸出に向けた前向きな取り組みとして評価され、補助金申請時に加点対象となることがあります。

登録企業は、以下のような支援を受けることができます。

- ジェトロの専門スタッフによる個別カウンセリング:輸出の準備状況や課題に応じて、最適な支援策を提案

- 事業計画の策定支援(中小機構):輸出に向けた商品開発、販路開拓、ブランディングなどの計画づくりを支援

- 補助金活用の提案:ものづくり補助金や小規模事業者持続化補助金など、輸出関連費用の補助制度を案内

- 海外販路開拓支援(ジェトロ):海外ECサイトの活用、輸出商社やバイヤーとのマッチング、展示会や商談会への出展支援

- 専門家による伴走支援:各国・地域に詳しい専門家が、実務面での課題解決をサポート

この制度は、輸出に関心はあるが「何から始めればよいか分からない」企業にとって、検討段階から実施段階までを一気通貫で支援する仕組みです。

意識すべきポイント

- 加点を得るため、まずはプログラムへの登録を完了させること

- 輸出の目的や目標、および現状の課題を明確に整理し、個別のカウンセリングに備えること

- ジェトロをはじめとする支援機関と連携し、カウンセリングで提案された最適な支援策を積極的に活用すること

登録先

- ジェトロ(ポータル)

加点対象となったことがある補助事業の例

- ものづくり補助金(グローバル枠に申請する場合のみ対象)

制度の背景にある考え方

制度設計者は、海外展開が中小企業の成長戦略の一環であり、外需獲得による経済活性化のカギとして位置づけていると考えられます。この制度は、輸出に踏み出す企業の挑戦を、検討段階から実施段階まで一貫して支援することで、企業の主体的な取り組みを後押しする枠組みです。登録や支援活用の実績は、企業が自らの成長方針に基づいて海外市場に挑戦していることの表れであり、補助金申請時には、国が重点支援する領域に取り組む企業として評価される材料となりうるでしょう。

第2章:制度設計者の視点

第1章で紹介した四つの制度は、いずれも企業の事業活動が持つ社会的な価値や将来性を、国が定めた客観的な枠組みを通じて評価し、外部に示すための仕組みです。

- 地域未来牽引企業:地域内外での取引や雇用実績といったデータに基づき、地域経済への貢献度と影響力を評価します。

- DX認定:国が定めた「デジタルガバナンス・コード」に基づき、経営戦略としてDXを推進する準備が整っているか、その体制とビジョンを評価します。

- J-Startup:官民のトップ支援者からの推薦に基づき、革新性、成長性、そしてグローバルに活躍する潜在能力があるかを評価します。

- 新規輸出1万者支援プログラム:海外展開への意欲を持つ事業者を登録し、専門家とのカウンセリングを通じて輸出実現の可能性と課題を評価します。

制度の仕組みや評価基準を設計した行政機関などの制度設計者は、単一の財務指標だけでは測れない企業の価値を、地域への波及力、変革への準備度、革新性と将来性、新たな挑戦への意欲といった多角的な観点から評価しようとしています。これらの選定、認定、登録実績は、補助金申請において自社の取り組みが国の政策と合致していることを示す根拠となり、事業計画の説得力を高めることにもつながるでしょう。

これらの制度は、補助金の加点項目という側面に加え、自社の社会的価値を再整理し、ステークホルダーへ発信するための戦略的な仕組みとしても位置づけられます。申請者は、各制度の要件をクリアするだけでなく、制度が自社のどのような価値を社会に伝えるためのツールなのかという視点を持つことで、補助金申請にとどまらず、企業経営全体においてもその価値を最大化することができるでしょう。

第3章:比較表──制度の構造と評価軸

第1章では、地域未来牽引企業、DX認定、J-Startup、新規輸出1万者支援プログラムという四つの制度を個別に紹介しました。本章ではそれらを横断的に比較し、各制度が企業のどのような価値を評価し、どのようなプロセスを経て選ばれるのか、その構造の違いを見てみます。

制度は、企業が社会や国策に対してどのような価値を提供しているかを客観的に示す枠組みであり、加点対象となる補助事業も各制度の目的と深く連動しています。比較表を通じて、制度ごとの違いを理解し、自社の強みや目指す方向性に最も合致する制度はどれか、どの社会的価値をアピールすれば評価につながるのかを読み解くことで、戦略的な補助金申請にお役立てください。

地域・社会・政策重点系の加点項目──制度の構造と評価軸

| 制度名 | 取得条件の特徴 | 認定や登録などの主体 | 加点対象補助事業の例 | 制度設計者の視点 |

|---|---|---|---|---|

| 地域未来牽引企業 | 【推薦・データ選定】 ◆地域経済への影響力(取引額、雇用) ◆事業の成長性 ◆地域特性を活かした独自性 | 経済産業省 | 成長型中小企業等研究 開発支援事業 (Go-Tech事業) | 地域経済の担い手を「見える化」し、 重点支援を通じて地域全体の活性化へと波及させる |

| DX認定 | 【申請・審査】 ◆デジタルガバナンス・コードへの準拠 ◆経営ビジョンとDX戦略の策定・公表 ◆推進体制の整備と機関承認 | 経済産業省、IPA | ものづくり補助金 | DX推進の準備が整った企業を国が認証し、 日本全体の産業競争力向上につなげる |

| J-Startup | 【推薦・審査】 ◆トップ支援者からの推薦 ◆事業の革新性、独創性、成長性 ◆グローバル展開への意欲 | J-Startup事務局 | ものづくり補助金 | 世界で勝てるトップ層のスタートアップを官民一体で集中支援し、 イノベーション創出を加速させる |

| 新規輸出1万者支援プログラム | 【登録・カウンセリング】 ◆ポータルサイトへの事業者登録 ◆専門家によるカウンセリング実施 ◆輸出実現に向けた課題の明確化 | 経済産業省、中小企業庁、ジェトロ、中小機構 | ものづくり補助金 (グローバル枠に申請 する場合のみ対象) | 輸出未経験の中小企業を掘り起こし、 専門家による伴走支援で海外展開への第一歩を後押しする |

第4章:ユニークな制度設計から見える評価の視点

補助金申請における加点項目は、企業の姿勢や体制を外部に伝える手段として機能します。その中には、制度の内容だけでなく、制度の形式そのものがユニークであるものがあります。他薦制、宣言制、マッチング制、イベント参加──形式が異なる各制度は、企業の取り組みを「どう見えるようにするか」という視点で設計されており、制度設計者の意図が色濃く反映されているようです。

この章では、J-Startup選定、成長加速マッチングサービス(※連載2回目で紹介しています)、アトツギ甲子園(※連載3回目で紹介しています)など、制度の形式がユニークな加点項目を取り上げ、その評価構造を読み解いてみたいと思います。

成長加速マッチングサービス──課題の掲載状態が示す支援活用力

この制度は、企業が自社の挑戦課題を登録し、支援機関とのマッチングを受ける仕組みです。加点対象となるのは「掲載中」の状態、つまり、挑戦課題が公開され、支援機関との連携が可能な状態である場合です。

制度設計者は、企業が課題を具体的なものとした上で外部支援を受け入れる構造を整えているかを重視していると考えられ、掲載状態そのものが支援活用力の証明になります。制度の形式が登録・掲載であることにより、企業の姿勢が静的な認定ではなく、動的な連携意志として評価される構造になっていると言えます。

アトツギ甲子園──イベントへの参加が示す承継後の挑戦姿勢

アトツギ甲子園は、事業承継を契機に新しい事業構想に挑戦する後継者を支援する全国コンテストです。制度の形式はイベント参加であり、プレゼンテーションを通じて企業の革新性や地域資源の活用力を発信する場となっています。

アトツギ甲子園の参加実績が加点項目として評価されるのは、承継後の挑戦姿勢を新規事業構想と発信力によって社会に示すという制度設計の思想があるからです。例えば、アトツギ甲子園では、後継者が地域資源を活かした新規事業や、既存事業の再定義に挑戦する構想を、プレゼン形式で発表します。これは、単なる承継実績ではなく、承継をどう活かすか、次世代が何を描いているかを社会に伝える行為であり、制度設計者が評価軸として重視するポイントでもあります。イベントへの参加そのものが、挑戦姿勢を可視化する制度的な証明書として機能している好例と言えるでしょう。

J-Startup選定──他薦制が示す外部評価の信頼性

J-Startupは、スタートアップ企業の革新性、成長性、海外展開力を評価する制度ですが、最大の特徴は他薦制であることです。企業が自ら申請するのではなく、ベンチャーキャピタルや大企業の新規事業担当者などからの推薦によって選定されます。

この形式は、企業の挑戦姿勢を第三者の目で証明する構造になっており、制度設計者は国として重点支援すべき企業を、外部の目で発掘することを重視していると考えられます。例えば、ベンチャーキャピタルや大企業の新規事業担当者が「この企業は革新性・成長性がある」と推薦することで、企業自身の主張ではなく、外部評価によって選定が行われるというわけです。推薦を受けて選定されたという事実そのものが、制度上の信頼性の根拠として扱われる好例です。

加点対象となっている制度の形式が語るもの

これらの制度に共通するのは、形式そのものが企業の姿勢を外部に伝える構造になっているという点です。例えば、イベント参加型の制度では、挑戦や発信に前向きな姿勢が浮かび上がります。また、宣言形式の制度では、企業が自らの方針を明文化し社会に向けて発信する意志が明確になりますし、掲載形式では自社の課題を開示し、外部からの支援を積極的に受け入れようとする構えが見えてきます。

申請書づくりにおいては、こうした制度の形式が何を可視化しているかに着目することで、単なる制度名の列挙にとどまらない、説得力ある記載につながるはずです。

第5章:よくある質問

- DX認定制度はどのような企業が対象で、誰が審査しますか?

-

企業の規模や業種を問わず、全ての事業者(法人・個人事業主)が対象です。この制度は、経済産業省が定めたデジタルガバナンス・コードに基づき、DX推進の準備が整っている企業を国が認定するものです。申請はIPA(独立行政法人 情報処理推進機構)のDX推進ポータルから行い、審査はIPAが実施します。認定事業者になると、金融支援や一部の補助金で優遇措置を受けられます。

- J-Startupに選定されるにはどうすればよいですか?

-

J-Startupは企業からの直接応募ではなく、推薦制によって選定される制度です。推薦委員は、経済産業省と事務局が指名したベンチャーキャピタリストや大企業のイノベーション担当者などで、企業の革新性、成長性、海外展開力などを評価し、推薦コメントを添えて事務局に推薦します。

実務上は、推薦を希望する企業が推薦委員に対して面談や事業説明の機会を申し込み、事業構想や将来性をアピールしたうえで推薦を得るという流れが一般的と思われます。推薦委員は企業の実態を十分に理解したうえで推薦する責任があるため、企業は推薦委員との事前の接点づくりが重要になるでしょう。

第6章:制度取得フロー

本章では、これまでご紹介した制度の認定や選定、登録を受けるまでの流れを整理します。今回取り上げた「地域・社会・政策重点系」の制度は、それぞれ取得に至るプロセスが異なります。自社から能動的に申請する制度もあれば、日々の事業活動の実績が評価されて推薦や選定に至る制度もあります。したがって、画一的なフローではなく、各制度の特性に合わせたアプローチを理解することが重要です。

以下の表では、制度ごとの取得に向けたアクションの違いを明確にし、自社が次に何をすべきかを具体的にイメージできるよう整理しました。

制度取得に向けたアクションの違い

| アクションの種類 | 概要とポイント | 該当する制度 |

|---|---|---|

| 申請・ 審査型 | 国が定めた基準(デジタルガバナンス・コードなど)に基き、事業者が自ら申請書類を作成し、審査を受けるタイプです。 対外的な情報公表や、取締役会等での機関承認が要件となることが多いのが特徴です。 | DX認定 |

| 推薦・ 選定型 | 自社からの応募ではなく、外部からの推薦や客観的なデータに基づいて選定されるタイプです。 ベンチャーキャピタルや地方公共団体等の目に留まるような、革新性や地域経済への貢献とった日々の事業活動における実績が重要になります。 | 地域未来牽引企業 J-Startup |

| 登録・ 相談型 | まずは専用ポータルサイトに事業者情報を登録し、その後に専門家によるカウンセリングを受けることで具体的な支援へと繋がるタイプです。 登録が完了していることが加点要件です。 | 新規輸出1万者支援プログラム |

第7章:まとめ-加点項目の背景を読み解く力

補助金申請において、加点項目は採択に近づくための戦略として注目されます。ただ、この連載でご紹介してきた制度群を一つひとつ見ていくと、それらが単なるお墨付きではないことも分かります。企業のビジョンや姿勢を、国が定めた客観的な枠組みを通じて整理し、社会に発信するための強力なツールでもあるのです。地域経済を牽引する役割、DXによる変革への挑戦、世界で戦うスタートアップとしての将来性、そして未知の市場である海外展開への意欲。それぞれの制度には、制度設計者がどのような企業を、なぜ支援したいのかという明確な政策的意図が込められていると言えます。

これらの制度の認定・選定を受けることは、補助金申請書の加点対策であると同時に、自社の取り組みが持つ社会的価値を再定義し、ステークホルダーに伝える絶好の機会でもあります。その制度が自社の何を伝えてくれるのかを深く理解することで、補助金申請書に書かれる言葉の説得力は、おのずと高まっていくでしょう。

制度の背景を知ることは、社会から何が評価されるのかを理解することに繋がります。そしてその視点は、補助金申請という短期的な目標達成に留まらず、中長期的な事業計画のブラッシュアップや社内のビジョン共有、そして新たな外部連携の創出にも活きてくるはずです。

この連載を通じて、自社にも関係がありそうだと感じる制度に出会えたなら、ぜひ一度、取得を検討してみてください。その際は、加点を得るためという視点から一歩踏み込み、この制度を通じて、自社のどのような強みや姿勢を社会に伝えたいのかという観点を、ぜひ意識していただければと思います。

あわせて読む

▼ BizRizeでは、無料相談を行っております! ▼

▼ 補助金情報を毎週お届け!無料メルマガ配信中です ▼

BizRize事務局

ヒト・モノ・カネに関する経営資源を、効率よく活用できるプラットフォーム「BizRize」を運営。毎週木曜に経営者向けの勉強会を開催し、補助金や資金調達に役立つ情報を無料メルマガで配信中!