企業の持続力と再構築力を制度で示す

補助金の審査では、企業の取り組みや体制が評価される加点項目が設けられていることがあります。その中には、事業の継続性や再起力に関わる取り組みが含まれています。

第3回では、企業が事業の継続や再起に向けてどのような備えをしているかを、制度を通じて示すことができる加点項目を紹介します。例えば、後継者による第二創業(既存事業を土台にしつつ、新しい分野に進出するなどして経営を刷新すること)、BCP(事業継続計画=災害や感染症への備え)、セキュリティ対策(情報管理体制の整備)などに関する制度です。これらは、変化の激しい時代において、事業を次世代へ引き継ぎ、不測の事態にも備えるという、未来志向の経営姿勢をアピールする上で極めて有効な取り組みと言えます。

加点項目は、企業の取り組みを明確に示すための手段でもあります。資格が人の知識や経験を証明するように、制度の認定や活用実績は企業の姿勢や備えを外部に伝える手段となるのです。 本連載では、加点項目に関係する制度をいくつかのグループに分けて紹介し、それぞれの取得条件や申請の流れ、制度をつくった側(制度設計者)の考え方などを整理しています。申請書づくりの参考になるだけでなく、制度を通じて自社の取り組みをどう伝えるのか考えるヒントになるような構成を目指しています。

第1章:制度紹介

本章では、「承継・持続・危機対応系」に分類できる三つの制度を取り上げます。これらの制度は、企業の持続性と再構築力を明確に示すものであり、申請書上で安定性と再起力として評価される構造を持っています。

各制度について、制度概要、申請準備で意識すべき点、申請先、加点対象補助事業、制度設計者の視点に分けて整理し、制度の構造と政策的意図を読み解くことが出来るよう構成しています。

| (注)加点項目は年度や公募回によって変動することがあります。補助金を申請される際は、必ず最新の公募要領などで詳細を確認するようにしてください。 |

連載で紹介する加点項目の全体像

| 回 | 制度分類 (カテゴリー) | 加点項目(制度名) |

| 第1回 | 働き方・成長支援系 | くるみん認定 えるぼし認定 健康経営優良法人 一般事業主行動計画 |

| 第2回 | 成長・挑戦支援系 | 経営革新計画 経営力向上計画 技術情報管理認証制度 パートナーシップ構築宣言 成長加速マッチングサービス(登録実績) |

| 第3回 | 承継・持続・危機対応系 | アトツギ甲園(出場実績) 事業継続力強化計画(認定) サイバーセキュリティお助け隊サービス(利用) |

| 第4回 | 地域・社会・政策重点系 | 地域未来牽引企業(選定実績) DX認定 J-Startup(選定実績) 新規輸出1万者支援プログラム(登録実績) |

※以下の制度名の後ろのカッコ()内は、その制度の所管省庁または制度運営主体を表しています。

①アトツギ甲子園(中小企業庁)

制度の概要

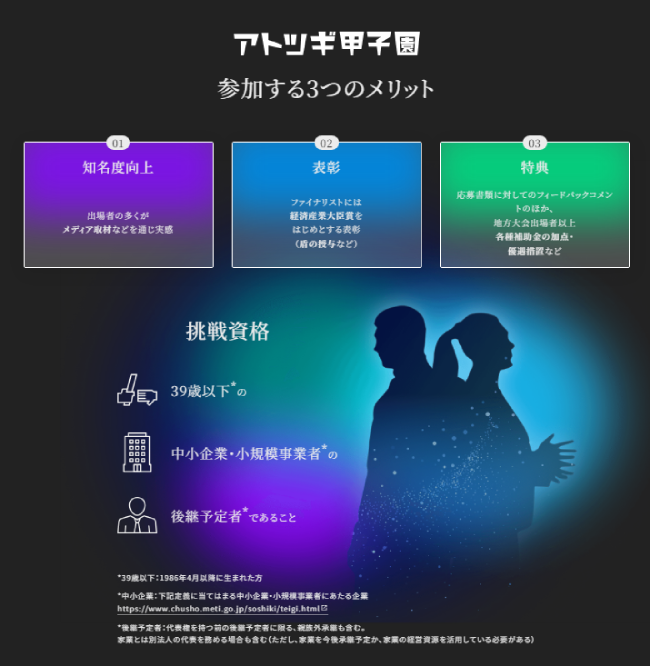

アトツギ甲子園は、全国の中小企業・小規模事業者の後継者が、既存の経営資源を活かした新規事業アイデアを競うピッチイベントです。このイベントで優秀な成績を収めることで、後継者による新規事業への挑戦意欲を具体的に示すことができ、一部の補助金審査において加点措置などの優遇を受けられます。

対象者は39歳以下の中小企業後継者で、親族外承継も含まれます。応募者はまず書類審査を受け、通過すると地方予選大会に進出します。地方予選大会で選出されたファイナリストは、東京で開催される決勝大会に出場します。

審査は新規性、持続可能性、社会性、承継予定の会社の経営資源活用、熱量・ストーリーの五つの基準で行われます。

制度の申請準備で意識すべき点

- 応募資格の確認:39歳以下で、会社の代表権を持つ前の後継予定者であることが条件です。家業とは別の法人で代表を務めている場合も対象となりますが、今後家業を承継する予定であるか、家業の経営資源を活用している必要があります。

- 既存資源の活用:家業が持つ有形・無形の経営資源をいかに有効活用して新規事業を構想するかが重要な評価項目となります。

- 熱意とストーリーの伝達:なぜ自分がその事業に取り組むのか、その背景にある想いや情熱を具体的に伝えることが求められます。

申請・届け出先

- アトツギ甲子園運営事務局

- 応募書類はメールにて提出します。

加点対象となったことがある補助事業の例

- 事業承継・M&A補助金

- 中小企業新事業進出促進補助金

- 成長型中小企業等研究開発支援事業(Go-Tech 事業)

- 小規模事業者持続化補助金

制度の背景にある考え方

この制度は、事業承継を単なる守りではなく、後継者による第二創業を促進し、中小企業の新たな価値創造を後押しするものとして位置づけていると考えられます。後継者が既存事業の枠にとらわれず、新たな視点で経営資源を見つめ直し、新規事業を創出することは、企業の持続的成長に不可欠です。 地方予選大会出場者以上になると、複数の補助金で加点措置等の優遇が受けられます。特にファイナリストや準ファイナリストになると、「事業承継・M&A補助金」で重加点措置を受けられるなど、事業承継期にある事業者にとって大きなメリットがあります。これは、国が後継者の挑戦を高く評価し、その実現を強力に支援する姿勢の表れと言えるでしょう。

②事業継続力強化計画(中小企業庁)

制度の概要

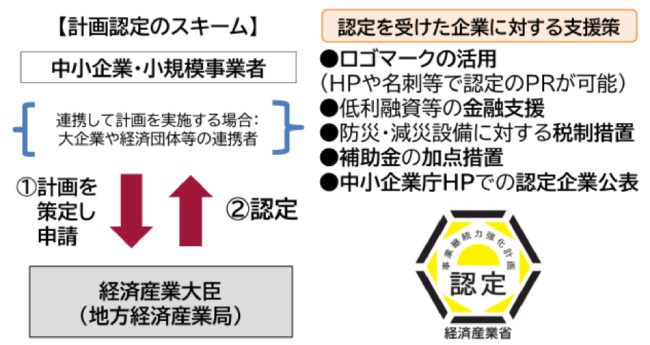

事業継続力強化計画とは、中小企業が策定した防災・減災の事前対策に関する計画を経済産業大臣が認定する制度です。自然災害だけでなく、感染症の流行やサイバー攻撃などもリスクとして想定し、それらが発生した際に事業資産の損害を最小限に抑え、事業の継続や早期復旧を図るための具体的な取り組みを計画します。

この制度には、自社のみで計画を策定する「単独型」と、複数の事業者が連携して策定する「連携型」の二つの申請方法があります。認定を受けることで、税制措置(特別償却16%)や金融支援、ものづくり補助金などの補助金申請時における加点措置といった多様な支援を受けることができます。

認定された計画は、取引先や金融機関に対して、不測の事態にも対応できる強靭な経営体制を持つ企業であることの証明となり、企業の信頼性向上にも貢献します。

制度の申請準備で意識すべき点

- ハザードマップ等によるリスクの確認:まず、自社の事業所が立地する地域のハザードマップ等を確認し、地震、水害といった自然災害のリスクを具体的に認識することが第一歩です。サイバー攻撃のリスクについては、IPA(独立行政法人情報処理推進機構)が提供する「中小企業の情報セキュリティ対策ガイドライン」なども参考になります。

- 具体的な対策の計画:認識したリスクに対し、「ヒト、モノ、カネ、情報」という経営資源ごとに、どのような影響が生じるかを分析し、それに対する具体的な事前対策や発生時の初動対応(人命の安全確保、緊急時体制の構築、被害状況の把握・共有など)を計画に落とし込む必要があります。

- 平時の取り組みの重要性:計画の実効性を確保するため、経営層の指揮の下で年1回以上の訓練や教育を実施し、計画を見直す体制を計画に盛り込むことが求められます。

- 【連携型の場合】連携体制の構築:サプライチェーン、工業団地、商店街など、連携する事業者間での役割分担や、被災時の代替生産、人員派遣、情報共有といった協力内容を具体的に定める必要があります。

申請・届け出先

- 申請は「事業継続力強化計画電子申請システム」を通じて行います。申請にはGビズIDアカウントが必要です。

加点対象となったことがある補助事業の例

- ものづくり補助金

- 事業承継・M&A補助金

- 小規模事業者持続化補助金

- 中小企業省力化投資補助金

制度の背景にある考え方

この制度は、近年頻発・激甚化する自然災害や、サイバー攻撃、感染症といった新たなリスクに対し、中小企業が自社の力で事業を守り、継続していくための自助の取り組みを国が後押しする狙いがあると考えられます。連携型は、企業単独では対応に限界がある課題に対し、複数の企業が協力することでより強靭な体制を築く共助の取り組みを促進するものです。

計画策定のプロセスを通じて、自社が直面するリスクを客観的に洗い出し、具体的な対策を検討することは、経営の安定化に直結します。認定は補助金の加点だけでなく、中小企業防災・減災投資促進税制(特別償却16%)や、日本政策金融公庫からの低利融資、信用保証の特例といった金融支援にも繋がります。 これらの支援策は、企業の持続的な成長と地域経済の維持に不可欠な「事前の備え」を強力にサポートする仕組みと言えるでしょう。

③サイバーセキュリティお助け隊サービス(IPA)

制度の概要

サイバーセキュリティお助け隊サービスは、専門知識に乏しい中小企業であっても安価にセキュリティ対策を導入できるよう、IPA(独立行政法人情報処理推進機構)が創設した制度です。IPAが定めた基準を満たす民間のIT事業者から、「見守り(監視)」「駆付け(インシデント対応支援)」「保険」が一体となったワンパッケージのサービスが提供されます。

IT導入補助金のセキュリティ対策推進枠では、本サービスの利用料(最大2年分)のみが補助対象経費となります。また、同補助金の通常枠とインボイス枠(インボイス対応類型)では、本サービスを選定することがIT導入補助金の審査における加点項目になります。

制度の申請準備で意識すべき点

- サービス提供事業者の選定:本制度は中小企業が、IPAのウェブサイトに掲載されている「サービス提供事業者一覧」から自社に合った事業者を選び、サービス利用契約を締結する形となります。

- IT導入補助金の活用:本サービスの利用料(最大2年分)は、IT導入補助金(セキュリティ対策推進枠)の補助対象となります。補助金の活用を検討する場合は、IT導入補助金の申請要件も併せて確認することが重要です。

- サービス内容の確認:ワンパッケージとはいえ、補償内容や限度額等は各サービス提供事業者によって異なります。契約前に詳細を確認することが推奨されます。

- 利用の証明:補助金の加点申請時には、このサービスを利用していることを証明する必要があります。具体的には申込書などの写しが求められます。

申請・届け出先

- サイバーセキュリティお助け隊サービス提供事業者

⇒IPAのウェブサイトで公開されている事業者のURLから申し込むことができます。

加点対象となったことがある補助事業の例

- IT導入補助金

- 事業承継・M&A補助金

制度の背景にある考え方

この制度は、経済産業省とIPAが中小企業にとって必要不可欠な機能を検討し、利用しやすい価格帯のサービス基準を設けて運用しているものです。人材や予算が限られる中小企業でも、サイバー攻撃による被害を最小限に抑えられる体制を構築できるよう後押しする狙いがあると考えられます。サイバー攻撃の被害は自社だけでなく、取引先を含めたサプライチェーン全体に影響を及ぼすため、国として中小企業の対策を急務と捉えているのです。 利用料をIT導入補助金の対象経費とし、さらに加点項目とすることで普及を強力に後押しし、日本の産業全体のサイバーセキュリティレベルの底上げを目指すという国の強い意志がうかがえます。

第2章:外部に示す仕組み

第1章で紹介した三つの制度は、変化の激しい時代においても、企業が安定的に事業を続けるための準備や、困難を乗り越えて再構築する力を、体系的に整理して外部に伝える枠組みでもあります。これらの制度の設計者は、単に個社の経営状況だけでなく、その企業が未来の事業の担い手を育てているか、不測の事態への備えは十分か、サプライチェーン全体のリスクを低減する努力をしているかといった視点から評価していると考えられます。

加点項目としての制度活用は、企業の体制整備や未来への挑戦意欲を明確にし、申請書の中でその信頼性や実行力を示す手段となります。同時に、これらの認定やサービス利用実績は、取引先や金融機関など対外的にも、危機管理能力と持続的成長への意欲を備えた組織であることを示す証となります。制度は、単なる認定ではなく、企業の持続的な取り組みを整理・発信し、多方面から信頼を得るための仕組みでもあることが、お分かりいただけると思います。

第3章:比較表──制度の構造と評価軸

以下の表では、「承継・持続・危機対応系」に分類される加点項目制度について、取得条件、認定主体、加点対象補助事業、制度設計者の視点を一覧化しています。第1章では、後継者による第二創業、BCP、セキュリティ対策など、企業の持続性や再構築力に関わる制度を個別に紹介しましたが、この章ではそれらを横断的に比較することで、制度群が支える「企業の備え」の構造と、補助事業との接続関係を明確にします。

この比較表は、制度の違いを整理するだけでなく、なぜこれらの制度が加点項目として採用されているのか、どのような備えや挑戦意欲が評価されるのかを読み解くための参考資料でもあります。申請書づくりの実務において、制度の選定や取得優先度を判断する際の参考にしていただければと思います。

承継・持続・危機対応系の加点項目──制度の構造と評価軸

| 制度名 | 取得条件の特徴 | 認定・登録主体 | 加点対象補助事業の例 | 制度設計者の視点 |

|---|---|---|---|---|

| アトツギ甲子園(出場実績) | 後継者による新規事業アイデアのピッチイベントへの出場・入賞実績。 新規性、持続可能性、社会性、既存資源の活用、熱量の5項目で評価される。 | 中小企業庁 | 事業承継・M&A補助金 (※ファイナリストと準ファイナリストは重加点措置)、 中小企業新事業進出促進補助金、 成長型中小企業等研究開発支援事業(Go-Tech 事業)、 小規模事業者持続化補助金 | 事業承継を「第二創業」の好機と捉え、 後継者の挑戦意欲や革新性を外部に示す客観的な実績として評価 |

| 事業継続力強化計画(認定) | 自然災害、感染症、サイバー攻撃等のリスクを想定したBCP (事業継続計画)の策定・認定。 単独型と、サプライチェーンや地域で連携する連携型がある。 | 経済産業大臣 | ものづくり補助金、事業承継・M&A補助金、 小規模事業者持続化補助金、中小企業省力化投資補助金 | 企業の自助、共助による事前対策を国が認定することで、 サプライチェーン全体の強靭化と地域経済の維持を図る |

| サイバーセキュリティ お助け隊サービス(利用実績) | IPAが基準を満たすと認めた民間事業者が提供する見守り、 駆付け、保険が一体となったセキュリティサービスの利用実績。 | IPA (独立行政法人情報処理推進機構) | IT導入補助金、事業承継・M&A補助金 | 専門人材や予算が限られる中小企業でも安価に導入できる仕組みを提供し、 補助金で普及を後押しすることで、 日本の産業全体のサイバー防衛力底上げを目指す |

第4章:環境や知財関連の補助事業にも

補助金申請における加点項目は、制度の認定や活用実績を示すだけでなく、企業の姿勢や体制を外部に伝える客観的な証明書として機能します。環境や知的財産に関する補助事業でも、特定の制度の活用が加点項目として設定されているケースが見られます。

ゼロエミッション船等の建造促進事業─GX、脱炭素の制度が加点対象

例えば、環境負荷の少ない船舶の建造に不可欠な生産設備や搭載設備の整備を支援するゼロエミッション船等の建造促進事業では、GX製品・サービスの社会実装への貢献、デコ活応援団への参画およびデコ活宣言の実施、エコ・ファースト認定企業であることなどが、審査時の加点項目として明記されています。GX製品・サービスの社会実装への貢献においては、GX率先実行宣言を行っていることが評価対象となります。これらの制度は、CO₂削減や省エネ推進という国の政策目的と接続しており、制度取得によって企業の環境配慮姿勢が外部に伝わる構造になっています。

キーワード

デコ活応援団:脱炭素につながる新しい豊かな暮らしを創る国民運動であるデコ活を効果的に推進するため、国、自治体、企業、団体、消費者などが参加している官民連携協議会。

GX率先実行宣言:GX(グリーントランスフォーメーション)市場の創造を促すため、GX製品やサービスの社会実装に積極的に取り組む企業が自主的に宣言し、その内容を開示する枠組み。

INPIT外国出願補助金─賃上げやワーク・ライフ・バランス等の取組が加点対象

中小企業に対して、外国での発明、実用新案、意匠または商標の権利化(出願手続)に必要な経費の一部を補助することで、外国における権利取得を促進することを目的としています。賃上げやワーク・ライフ・バランスといった取組のほか、地域オープンイノベーション拠点選抜制度の国際展開型に選定されていること、青少年の雇用の促進等に関する法律(若者雇用促進法)に基づくユースエール認定を受けていることなども加点対象です。

キーワード

地域オープンイノベーション拠点選抜制度:大学などを中心とした地域イノベーション拠点の中から、企業ネットワークのハブとして活躍する産学連携拠点(組織)を、経済産業省が選抜して支援を集中させる制度です。この制度は、選抜された拠点の信用力を高め、トップ層の引き上げを促すことを目的としています。選抜された拠点には国際展開型と地域貢献型の2つの類型があります。

ユースエール認定制度:若者の採用・育成に積極的で、若者の雇用管理が優良であると認められた中小企業を、厚生労働大臣が認定する制度です。

公募要領などで加点項目の記載を見つけたら、まずはその制度が「何を評価しているのか」に思いを巡らせてみてください。例えばGX率先実行宣言が加点対象なら、「この補助事業は、脱炭素に積極的な企業を選びたいのだな」と読み取れます。次に、自社の取り組みの中でその制度に関係するものを探します。GX製品を開発している、Scope1・2の削減目標を社内で定めているなど、制度と接点がある活動が見つかれば、それを申請書の中で語る材料にできるかもしれません。

① 制度が評価する軸を読み取る → ② 自社との接点を探す → ③ 語る材料として申請書に活かす、という流れを意識することで、加点項目を単なる条件ではなく、企業の姿勢を語る構文としても使えるようになるはずです。

第5章:よくある質問

- 事業承継を考えています。アトツギ甲子園に出場しないと、事業承継関連の加点は取れないのでしょうか?

-

アトツギ甲子園は事業承継関連の加点項目ですが、これ以外にも事業承継期の企業が活用できる加点制度はあります。たとえば、自然災害やサイバー攻撃に備える事業継続力強化計画の認定を受けると、事業承継・M&A補助金や、ものづくり補助金で加点措置が受けられます。事業承継を機に経営体制を強靭化する取り組みとして、事業継続力強化計画の認定を目指すのも有効な選択肢です。

- 事業継続力強化計画は、単独型と連携型のどちらから始めるべきですか?

-

まずは自社の体制を整える単独型から始めるのが一般的です。自社単独での申請が可能で認定を受けると、税制優遇や金融支援、一部の補助金の加点措置といったメリットがあります。一方、サプライチェーンや地域の事業者と協力してBCP(事業継続計画)を策定する連携型では、より広域的で実効性の高い対策を自ら構築できるため、体制が整っている場合には有効な選択肢となります。連携体制がすでにある場合や、地域ぐるみでの防災意識が高い場合には、連携型を選択することで、地域全体の事業継続力を高めることにもつながります。

第6章:制度取得フロー

以下は、承継・持続・危機対応系に分類される制度について、認定取得やサービス利用を開始し、補助金申請に活かすまでの進め方を整理したものです。制度ごとに申請先や手続きは異なりますが、基本的な流れには共通するパターンがあります。

たとえば、後継者の挑戦意欲を示すアトツギ甲子園へのエントリーや、災害への備えを固める事業継続力強化計画の策定、サイバー攻撃のリスクを低減するサイバーセキュリティお助け隊サービスの利用には、社内での計画策定や外部機関との連携が鍵となります。これらの実績は、補助金申請書の所定欄に記載し、必要に応じて証明書を添付することで、企業の未来に向けた挑戦意欲や危機管理能力を具体的に示すことができます。

制度取得・活用の基本的な流れ

第3回で紹介した制度は、自社単独で計画を策定・申請するもの(事業継続力強化計画)と、外部のイベントに参加するもの(アトツギ甲子園)、専門事業者のサービスを利用するもの(サイバーセキュリティお助け隊サービス)に大別できます。それぞれの特性を踏まえた流れは以下の通りです。

| ステップ | 内容(第3回で紹介した制度のケース) |

|---|---|

| 1. 制度を選ぶ | 自社の状況や申請予定の補助金に合った制度を選びます。 (例) 後継者が新規事業を構想中ならアトツギ甲子園、 災害リスクに備えたいなら事業継続力強化計画、 セキュリティを強化したいならサイバーセキュリティお助け隊サービスを検討します。 |

| 2. 要件を確認する | 各制度の対象者要件やスケジュールを確認し、取り組めるかを判断します。 (例) アトツギ甲子園は後継者の年齢要件(39歳以下)やエントリー期間を確認します。 |

| 3. 計画策定・相談する | 【計画策定型】 事業継続力強化計画の場合、ハザードマップなどで自社のリスクを分析し、 手引きを参考に計画書を作成します。必要に応じて認定支援機関に相談します。 【イベント参加型】 アトツギ甲子園の場合、応募書類の要項に基づき、 既存資源の活用や新規性などを盛り込んだ事業アイデアをまとめます。 【サービス利用型】 サイバーセキュリティお助け隊サービスの場合、 IPAのサイトでサービス提供事業者を選定し、自社に合ったサービス内容か相談・検討します。 |

| 4. 申請・契約する | 【計画策定型】 事業継続力強化計画は、GビズIDを取得の上、電子申請システムから提出します。 【イベント参加型】 アトツギ甲子園は、指定のメールアドレスに応募書類を提出してエントリーします。 【サービス利用型】 サイバーセキュリティお助け隊サービスは、 選定したサービス提供事業者と直接、利用契約を締結します。 |

| 5. 認定・実績を得る | 審査や手続きを経て、認定書が発行されたり、 出場実績やサービス利用の証明(契約書・請求書など)が得られたりします。 |

| 6. 補助金申請書に記載する | 補助金を申請する際、申請書の所定の欄に、取得した制度名や認定番号、 活用状況などを記載します。 書類(認定書の写しやサービス申込書の写しなど)添付が必要な場合もあります。 |

第7章:まとめ──説得力ある申請へ

ここまでご紹介してきた「承継・持続・危機対応系」の制度群は、単なる加点項目ではありません。それぞれの制度は、企業がどんな姿勢で事業に取り組んでいるか、未来に向けてどのような挑戦をし、どのような備えをしているかを、客観的な実績として外部に伝えるための強力な手段でもあります。

補助金の申請書づくりにおいては、制度の認定を受けているかどうかという事実だけでなく、なぜその制度を選んだのか、その取り組みを通じて、自社のどのような強みや意志を示したいのかを意識することが、説得力のある申請につながるはずです。

例えば、アトツギ甲子園に参加することは挑戦意欲と革新性を雄弁に物語るでしょう。事業継続力強化計画は危機管理能力の高さと責任感の証明となります。また、サイバーセキュリティお助け隊サービスの利用は現代的な経営姿勢を示すものです。

制度の活用は、企業の意志や体制を整理する機会でもあり、社内の準備状況や外部との連携体制を見直すきっかけにもなります。今回ご紹介した制度の中に、自社にも当てはまりそうだなと感じるものがあれば、ぜひ活用を検討してみてください。自社の事業や体制とどう結びつくか考えてみることが、第一歩になるはずです。

次回は、「地域・社会・政策重点系」の制度群を取り上げます。地域との協働、社会課題への対応、デジタル化や海外展開への挑戦といった企業の社会的価値や波及力を、制度でどう示すか、制度を通じて社会との接点をどう構築できるかを考えていきます。

あわせて読む

▼ BizRizeでは、無料相談を行っております! ▼

▼ 補助金情報を毎週お届け!無料メルマガ配信中です ▼

BizRize事務局

ヒト・モノ・カネに関する経営資源を、効率よく活用できるプラットフォーム「BizRize」を運営。毎週木曜に経営者向けの勉強会を開催し、補助金や資金調達に役立つ情報を無料メルマガで配信中!