企業の変化や挑戦を制度で伝える

補助金の申請では、企業の取り組みや姿勢が評価される「加点項目」が設定されていることがあります。その中には、企業が新しいことへの挑戦、すなわち成長への意志を制度として示す枠組みが含まれています。

第2回では、「成長・挑戦支援系」に分類される制度群をご紹介します。例えば、経営革新(新しい事業への取り組み)、設備投資(生産性向上のための機器導入)、情報管理(技術情報の保護体制)、外部連携(支援機関との協働)など、企業が自社の課題に向き合い、変化や成長に向けて踏み出している姿勢を、制度を通じてどう伝えるかを整理します。

第1章:制度紹介

本章では、「成長・挑戦支援系」に分類される制度群のうち、主に中小企業向けの補助金申請時に加点対象となる六つの制度を取り上げます。これらの制度は、企業が新しい事業に挑戦したり、経営資源を強化したりする取り組みを外部に伝える仕組みです。制度取得を通じて、企業の姿勢や挑戦を申請書の中で示すことができ、成長への意志や改善への実行力として評価されることがあります。

この章では、各制度について以下の観点から整理しています。

- 制度の概要

- 制度の申請準備で意識すべき点

- これまでに加点対象となった補助事業の例

- 制度の背景にある考え方

制度の背景や評価のポイントを知ることで、自社に合った制度を選び、申請書づくりに活かすヒントを得ていただけるよう構成しています。

| (注)加点項目は年度や公募回によって変動することがあります。補助金を申請される際は、必ず最新の公募要領などで詳細を確認するようにしてください。 |

連載で紹介する加点項目の全体像

| 回 | 制度分類 (カテゴリー) | 加点項目(制度名) |

| 第1回 | 働き方・成長支援系 | くるみん認定 えるぼし認定 健康経営優良法人 一般事業主行動計画 |

| 第2回 | 成長・挑戦支援系 | 経営革新計画 経営力向上計画 技術情報管理認証制度 パートナーシップ構築宣言 成長加速マッチングサービス(登録実績) |

| 第3回 | 承継・持続・危機対応系 | アトツギ甲園(出場実績) 事業継続力強化計画(認定) サイバーセキュリティお助け隊サービス(利用) |

| 第4回 | 地域・社会・政策重点系 | 地域未来牽引企業(選定実績) DX認定(認定実績) J-Startup(選定実績) 新規輸出1万者支援プログラム(登録実績) |

※以下の制度名の後ろのカッコ()内は、その制度の所管省庁または制度運営主体を表しています。

①経営革新計画(中小企業庁)

制度の概要

経営革新計画とは、中小企業が新しい商品、サービス、生産方法などに取り組み、経営のレベルアップを目指すための中期的な計画です。この計画が都道府県や国に承認されると、「成長意欲の高い企業」として評価され、補助金申請などで有利に働くことがあります。

根拠法は中小企業等経営強化法であり、全業種の中小企業が対象です。計画では、以下の新事業活動のいずれかに取り組むことが求められます。

- 新商品の開発又は生産

- 新役務(サービス)の開発又は提供

- 商品の新たな生産又は販売の方式の導入

- 役務(サービス)の新たな提供の方式の導入

- 技術に関する研究開発及びその成果の利用、その他の新たな事業活動

これらの取組を通じて、3〜5年の計画期間で以下の数値目標を達成することが要件となります。

- 付加価値額(営業利益+人件費+減価償却費)または一人当たりの付加価値額:年率3%以上向上

- 給与支給総額:年率1.5%以上向上

計画の承認を受けることで、企業の挑戦が「見える化」され、補助金審査だけでなく、金融機関等からの信頼性向上にもつながります。

制度の申請準備で意識すべき点

- 現状分析と課題の明確化:計画策定の第一歩として、自社の経営理念や強み、弱みを分析し、現状を正確に把握することが重要です。

- 具体的で新規性のある事業計画:「新事業活動」の5つの類型のうち、自社の取組みがどれに該当するかを明確にし、既存事業との違いや独自性を具体的に記述する必要があります。

- 実現可能な数値目標の設定:計画期間(3〜5年)と、それに応じた付加価値額(または一人当たりの付加価値額)および給与支給総額の伸び率目標を具体的に設定し、その達成に向けた道筋を示すことが不可欠です。

- 専門家の活用:計画策定にあたっては、商工会や商工会議所、金融機関、士業などの認定経営革新等支援機関からサポートを受けることが可能です。

申請・届け出先

- 原則として、主たる事務所の所在地の都道府県

- ただし、複数の事業者による共同申請で、かつ代表事業者の所在地が複数の都道府県にまたがる場合などは、国の地方機関(経済産業局など)や中小企業庁が申請先となる場合があります。

これまでに加点対象となった補助事業の例

- ものづくり補助金

制度の背景にある考え方

この制度は、中小企業が現状維持にとどまらず、新たな事業活動へ挑戦することを促し、日本経済の活性化を後押しする狙いがあると考えられます。経営革新計画の策定と承認のプロセスは、単に書類を作成するだけでなく、自社の経営課題や将来のビジョンを再確認し、具体的な行動計画に落とし込む良い機会となります。承認された計画は、補助金加点だけでなく、日本政策金融公庫の低利融資や信用保証の特例といった金融支援の対象にもなり、企業の成長を多角的にサポートする仕組みとなっています。計画を通じて企業の成長戦略を内外に示すことは、従業員のモチベーション向上や、取引先・金融機関からの信頼獲得にもつながる重要な経営ツールと言えるでしょう。

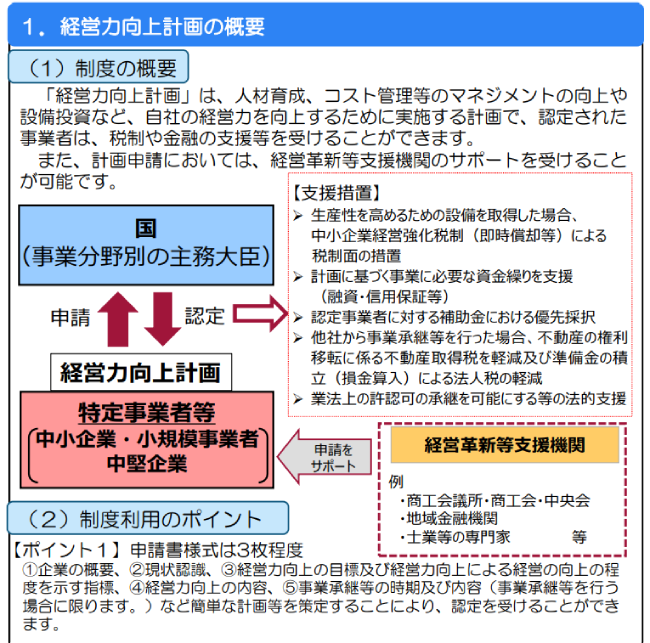

②経営力向上計画(中小企業庁)

制度の概要

経営力向上計画とは、中小企業・小規模事業者や中堅企業等(特定事業者等)が、人材育成、コスト管理、設備投資といった自社の経営力を向上させるための取組みをまとめた計画です。この計画について国の認定を受けると、税制措置や金融支援、補助金の優先採択といった多様な支援を受けることができます。

根拠法は「中小企業等経営強化法」で、企業の現状分析を踏まえ、経営力向上の目標や具体的な実施事項を記載した計画書を策定します。計画では、指標として主に「労働生産性」が用いられ、計画期間(3〜5年)における目標伸び率を設定することが求められます。

認定を受けることで、補助金申請時には「経営基盤の強化に計画的に取り組む企業」として評価され、成長意欲と実行力を具体的に示すことができます。

制度の申請準備で意識すべき点

- 事業分野別指針の確認:計画は、自社の事業が属する分野ごとに国が定める「事業分野別指針」(指針がない場合は「基本方針」)に沿って策定する必要があります。まずは自社の事業分野(日本標準産業分類)を確認することが第一歩です。

- 具体的な目標と指標の設定:自社の現状(強み・弱み、財務状況など)を分析した上で、労働生産性などの指標について具体的な目標伸び率を設定し、その達成に向けた施策を計画に落とし込む必要があります。

- 専門家の活用:計画策定にあたっては、商工会議所、商工会、金融機関、士業といった「認定経営革新等支援機関」のサポートを受けることが可能です。

- 設備取得のタイミング:税制措置(中小企業経営強化税制)の活用を検討する場合、原則として設備の取得前に経営力向上計画の認定を受ける必要がありますので、スケジュール管理が重要です。

申請・届け出先

- 事業分野を所管する各省庁の大臣です。

- 事業分野によって提出先が異なります。中小企業庁は申請窓口ではないため注意が必要です。

- 経済産業省が所管する分野など、一部の省庁では「経営力向上計画申請プラットフォーム」を通じた電子申請が可能です。

これまでに加点対象となった補助事業の例

- 小規模事業者持続化補助金

制度の背景にある考え方

この制度は、中小企業が自社の経営課題と真摯に向き合い、計画的な経営改善に取り組むことを後押しする狙いがあると考えられます。計画策定のプロセスを通じて、自社の現状を客観的に分析し、具体的な目標を設定することは、経営体質の強化に直結します。認定を受けることで、補助金の加点措置に加え、中小企業経営強化税制(即時償却または税額控除)や、日本政策金融公庫からの低利融資、信用保証の特例といった金融支援も活用でき、企業の成長を力強くサポートする仕組みとなっています。認定された計画は、企業の成長意欲と改善への取組みを外部に示す信頼性の高い証明となり、取引先や金融機関からの評価向上にもつながるでしょう。

③技術情報管理認証制度(TICS)(経済産業省)

制度の概要

技術情報管理認証制度(TICS)とは、企業が保有する技術情報(知的財産、設計図、ノウハウ等)を適切に管理する体制を、国の認定を受けた認証機関が審査・認証する制度です。根拠法は「産業競争力強化法」であり、国の基準に基づいて審査が行われます。

近年、サイバー攻撃の巧妙化やサプライチェーンの弱点を狙った攻撃が増加しており、優れた技術を持つ中小企業も情報流出のターゲットとなるリスクが高まっています。この制度は、こうしたリスクから企業の競争力の源泉である技術情報を守るためのものです。

認証の対象となる技術情報は、製造業の設計図やIT企業のソースコードといった電子情報だけでなく、紙媒体の資料やノウハウが詰まった製品そのものなど、組織の強みとなる情報資産全般が含まれます。審査では、サイバーセキュリティ対策に加え、物理的・人的な対策も含めた総合的な情報管理体制が評価されます。

認証を取得することで、補助金申請時に「信頼性の高い情報管理体制を持つ企業」として評価されるだけでなく、取引先からの信頼獲得にもつながります。

制度の申請準備で意識すべき点

- 守るべき情報の特定と管理体制の構築:まず自社の競争力の源泉となっている情報は何かを特定し、管理責任者の選任、情報の取扱いルールの策定、従業員への教育など、具体的な管理体制を構築する必要があります。

- 認証機関による指導・助言の活用:本制度では、国の認定を受けた認証機関から指導や助言を受けながら体制整備を進めることが可能です。自社だけでの対応が難しい場合は積極的に活用しましょう。

- 専門家派遣事業の利用:国は、認証取得を検討する事業者向けに、情報セキュリティの専門家を無償で派遣する事業を実施しています。具体的な対策について専門的なアドバイスを受けられます。

- 自己チェックリストの活用:経済産業省のウェブサイトでは、認証基準に沿って自社の情報セキュリティ体制を手軽に確認できる「自己チェックリスト」が公開されており、取組みの第一歩として活用できます。

申請・届け出先

- 国から認定を受けた認証機関

- 各認証機関は、それぞれ「全ての業種」「製造業」「中小企業者」など業務範囲が定められています。自社の状況に合わせて申請先を選ぶ必要があります。

これまでに加点対象となった補助事業の例

- ものづくり補助金

- 中小企業新事業進出補助金

- 成長型中小企業等研究開発支援事業(Go-Tech事業)

- 事業再構築補助金(※第13回公募をもって終了しています)

制度の背景にある考え方

この制度は、企業の技術情報が一度流出すると回復が困難で、競争力や取引先からの信頼を大きく損なうという危機感を背景に設計されていると考えられます。特に、サプライチェーン全体でセキュリティレベルを維持することが重要視される現代において、適切な情報管理体制は取引の前提条件となりつつあります。

認証取得は、補助金加点以外にも多くのメリットをもたらします。認証マークを名刺やウェブサイトに表示することで対外的な信頼性をアピールできるほか、日本政策金融公庫の「IT活用促進資金」を特別利率で利用できる金融支援も用意されています。 何よりも、認証取得のプロセスを通じて従業員の情報セキュリティ意識が向上し、組織全体として情報資産を守る文化が醸成されることが、企業の持続的な成長を支える大きな力となるでしょう。

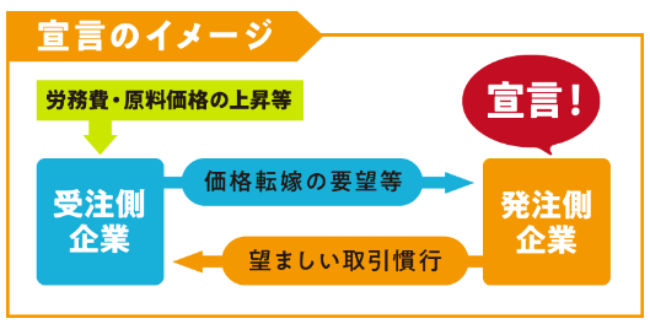

④パートナーシップ構築宣言(内閣府・中小企業庁)

制度の概要

パートナーシップ構築宣言とは、事業者が「発注者」の立場から、サプライチェーン全体の付加価値向上や、取引先との共存共栄を目指すことを企業の代表者名で宣言する制度です。

この宣言は、専用のポータルサイトで公表され、主に以下の2点を約束するものです。

- サプライチェーン全体の共存共栄と新たな連携:オープンイノベーションやIT実装、グリーン化などを通じた、規模や系列を超えた連携を目指します。

- 望ましい取引慣行(振興基準)の遵守:特に、以下の取引適正化に向けた重点5課題への取組みを明確にします。

- 価格決定方法(労務費、原材料費、エネルギーコスト等の上昇分を適切に反映)

- 型管理などのコスト負担

- 手形などの支払条件

- 知的財産・ノウハウの保護

- 働き方改革等に伴う「しわ寄せ」の防止

宣言を公表した企業は、補助金申請時に「サプライチェーン全体の共存共栄に取り組む企業」として評価されることがあります。

制度の申請準備で意識すべき点

- 「振興基準」の理解:宣言の核となる下請中小企業振興法に基づく振興基準の内容を事前に確認し、自社の取引慣行を見直すことが重要です。

- ひな形に沿った宣言文の作成:ポータルサイトからひな形をダウンロードし、記載要領を参考に自社の具体的な取組みを盛り込んだ宣言文を作成し、PDF化します。

- 宣誓事項の確認:申請時には、役員に暴力団員等がいないことや、過去1年間に下請法等に基づく勧告・命令を受けていないこと(受けている場合は、当該勧告または命令に基づく是正措置を履行していること)などを宣誓する必要があります。

- 余裕を持った登録申請:登録申請後、特に補助金の申請が集中する時期はポータルサイトで公開されるまで日数を要する場合があるため、早めに手続きを行うことが推奨されます。

申請・届け出先

- パートナーシップ構築宣言ポータルサイト

- ポータルサイト運営:公益財団法人 全国中小企業振興機関協会

- ポータルサイトの登録フォームからPDF化した宣言文をアップロードして登録します。

これまでに加点対象となった補助事業の例

- ものづくり補助金

- 事業再構築補助金(※第13回公募をもって終了しています)

制度の背景にある考え方

この制度の背景には、個社の努力だけでは乗り越えられないコスト上昇や人手不足といった課題に対し、サプライチェーン全体で公正な取引関係を築き、共存共栄を図ることで日本経済全体の競争力を高めようという強い意志があると考えられます。

近年、日本経済団体連合会(経団連)や日本商工会議所などが連名で「価格転嫁の商習慣」の定着を呼びかけるなど、社会全体で取引の適正化を推進する動きが活発化しています。 宣言を行うことで、補助金の加点措置に加え、専用のロゴマークを使用できるため、公正な取引への姿勢をPRできます。さらに、賃上げ促進税制の適用要件の一つとなる場合があるほか、日本政策金融公庫の関連融資制度を利用できるなど、税制や金融面でのメリットも用意されており、企業の持続的な成長を多角的に支援する重要な制度となっています。

⑤成長加速マッチングサービス(中小企業庁)

制度の概要

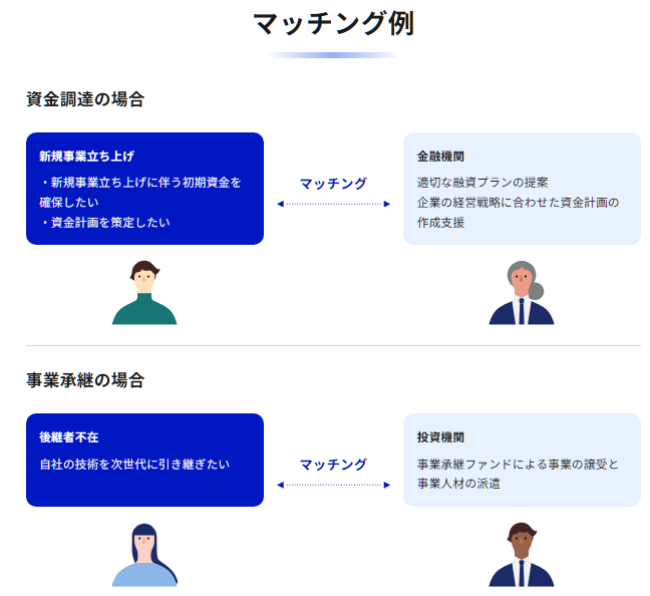

成長加速マッチングサービスとは、中小企業庁が運営する、成長意欲のある事業者と支援者を繋ぐための無料のマッチングプラットフォームです。事業拡大や新規事業の立ち上げを目指す事業者が、自社の課題やニーズ(挑戦課題)を登録することで、関心を持った支援者からコンタクトを受けられる可能性があります。

このサービスには、金融機関、投資機関、認定経営革新等支援機関など、多様な知識と経験を持つ支援者が登録しています。例えば、以下のようなマッチングが想定されています。

- 資金調達:新規事業立ち上げのための融資プランや資金計画の策定支援

- 事業承継:後継者不在の課題に対し、事業承継ファンドによる事業譲受や人材派遣の提案

- 経営相談:事業拡大に向けた経営戦略の策定支援など

補助金申請時に、本サービスに自社の挑戦課題を登録・掲載していることで、「外部連携を通じて成長を目指す意欲のある企業」として評価されることがあります。

制度の申請準備で意識すべき点

- GビズIDの準備:サービスの利用にはGビズIDプライムまたはGビズIDメンバーのアカウントが必須です。GビズIDエントリーでは利用できないため、事前に取得しておく必要があります。

- 挑戦課題の登録:自社のプロフィール情報に加え、事業拡大や新規事業立ち上げなど、解決したい挑戦課題を具体的に入力し、支援機関にアピールする必要があります。

- 補助金申請時のステータス確認: 補助金の加点要件を満たすためには、応募締切日時点で挑戦課題を登録し、そのステータスが「掲載中」になっている必要があります。補助金によっては、「掲載中」であることを明示的には求めていないものがありますが、確実な加点のためには「掲載中」にしておくことが望ましいと考えられます。

- マッチングは保証されない:本サービスは支援者からのコンタクトを保証するものではないため、登録内容を充実させることが重要です。

申請・届け出先

これまでに加点対象となった補助事業の例

- 事業再構築補助金(※第13回公募をもって終了しています)

- ものづくり補助金

制度の背景にある考え方

この制度は、中小企業が自社の課題解決や成長加速のために、社内リソースだけに頼るのではなく、外部の専門的な知見や支援を積極的に活用することを後押しする目的があると考えられます。

自社の経営課題を言語化し、プラットフォーム上で公開することで、これまで接点のなかった全国の多様な支援機関の目に触れる機会が生まれます。これにより、自社の課題に最適なノウハウを持つ支援者と繋がることができ、資金調達や経営戦略の策定といった課題解決のスピードアップが期待できます。 補助金の加点対象となることはもちろんですが、それ以上に、このサービスを活用して外部のプロフェッショナルと連携する姿勢を示すこと自体が、企業の成長に向けた重要な一歩と言えるでしょう。

第2章:挑戦を体系的に伝える

第1章で紹介した制度は、いずれも企業の挑戦姿勢を制度として外部に示す仕組みです。革新性のある事業計画(経営革新)、経営資源の強化(経営力向上)、情報管理体制の整備(技術情報管理)、公正な取引の宣言(パートナーシップ構築)、外部支援の活用(マッチングサービス)といった制度は、企業が成長に向けて主体的に取り組んでいることを、体系的に整理して外部に伝える枠組みです。

制度設計者は、こうした挑戦を中小企業の成長戦略の起点として政策的に支援しています。補助金の審査では、企業の挑戦姿勢を評価するために、これらの制度が加点項目として位置づけられていると考えられます。例えば、ものづくり補助金では革新的な製品やサービスの開発、生産性向上に向けた設備投資が評価対象となり、事業再構築補助金では新分野展開や業態転換などの大胆な挑戦が支援対象となっていました。

加点項目としての制度取得は、申請書上の評価を高めるだけでなく、企業の挑戦意志を外部に伝える手段でもあります。制度を通じて企業の姿勢が明確になることで、制度設計者側は支援の優先順位を判断しやすくなり、企業側は自社の取り組みを整理・発信する機会を得ることができます。

第3章:制度の構造と評価軸

ここでは、「成長・挑戦支援系」に分類される加点項目の制度について、取得条件、認定主体、加点対象補助事業、制度設計者の視点を一覧で整理します。第1章では各制度の内容や申請導線を個別に紹介しましたが、本章ではそれらを横断的に比較することで、制度群が支える挑戦姿勢の構造と、補助事業との接続関係を明確にしたいと思います。

これらの制度は、企業が新しい事業に挑戦したり、経営資源を強化したりする取り組みを、制度として外部に示す枠組みであり、企業が成長に向けて主体的に取り組んでいることを、制度取得によって申請書の中で具体的に示すことができます。

加点対象となる補助事業も、制度の目的と連動しています。例えば、ものづくり補助金では革新的な製品、サービスの開発や、生産性向上に取り組む企業が設備投資や経営改善の制度を取得しているかどうかが評価対象となります。また、事業再構築補助金では業態転換や新分野展開に挑戦する企業が、外部支援の活用や成長加速化の姿勢を示しているかどうかが加点評価に反映されていました。

下の比較表は、制度の違いを整理するだけでなく、なぜこれらの制度が加点項目として採用されているのか、どのような挑戦が評価されるのかを読み解くための参考資料です。申請書づくりの実務において、制度の選定や取得優先度を判断する際の参考になれば幸いです。

成長・挑戦支援系の加点項目

| 制度名 | 取得条件の特徴 | 認定・登録主体 | 加点対象補助事業(例) | 制度設計者の視点 |

| 経営革新計画 | 新事業活動への挑戦/ 付加価値額と給与の数値目標設定 | 都道府県または国 | ものづくり補助金 | 革新性を制度化し、挑戦意志を体系的に示す |

| 経営力向上計画 | 労働生産性の向上目標/ 事業分野別指針に沿った改善計画 | 事業の所管省庁 | 小規模事業者持続化補助金 | 成長基盤整備としての改善意志を制度化 |

| 技術情報管理認証制度(TICS) | 情報管理体制の整備/ サイバー、物理、人的対策 | 国の認定を受けた認証機関 | ものづくり補助金/ 中小企業新事業進出補助金 | 情報管理力を競争力の前提として制度化 |

| パートナーシップ構築宣言 | 発注者としての宣言文登録/ 「振興基準」遵守の明示 | 宣言ポータルサイト (運営:全国中小企業振興機関協会) | ものづくり補助金 | 公正な取引姿勢を制度として明確化する仕組み |

| 成長加速マッチングサービス | 挑戦課題を、少なくとも登録中であること | ポータルサイト | ものづくり補助金 | 外部連携力を成長加速化の構造として評価 |

第4章:中小企業向け支援の背景と実務感覚

補助金申請において、加点項目として制度を取得することは重要な戦略のひとつです。ただし、制度が評価されるのは「補助事業の審査項目」の中であり、補助事業との接続によって意味を持ちます。ここで少し視点を変えて、補助事業そのものの構造や背景を見てみましょう。

中小企業向け補助事業の共通点──政策目的と対象企業の整理

中小企業向けの補助事業は、いずれも、政策目的に沿った取り組みを支援するという構造を持っています。対象となるのは、基本的には中小企業基本法に基づく中小企業者であり、業種、資本金、従業員数などの基準で定義されています。補助事業の多くは、以下のような取り組みを支援対象としています。

- 新製品、新サービスの開発(革新性)

- 生産性向上、業務効率化(改善性)

- 外部支援機関との連携(協働性)

- 地域課題への対応(社会性)

これらの政策目的に沿った取り組みを行う企業が補助金の対象となり、加点項目として制度取得が評価される構造になっています。

人気の高い補助事業と採択率──実績データから見る傾向

中小企業向け補助事業の中でも申請件数が多く、競争倍率が高いものとして以下が挙げられます。

- ものづくり補助金 → 設備投資や新製品開発を支援。採択率は回によって異なりますが、ここ数回は30〜50%前後

- IT導入補助金 → 業務効率化やDX推進を支援。申請枠によって補助率や加点項目が異なります。採択率は枠ごとに公表されています

これらの補助事業は申請件数が多い分、審査も厳しく、制度取得による加点が採択結果を左右する可能性もあります。

申請時の注意点──制度を活かすための実務的な前提

補助金申請では、制度取得だけでなく、申請書類の整備や事前準備も重要です。以下は、申請時によくある注意点です。

- 締め切り厳守。電子申請では「○月○日17:00まで」など、時間単位で締切が設定されることもあります

- 採択前に発注、契約、支払いをしてはいけない(原則として事業開始は採択後)

- GビズIDの取得が必要な補助事業もある(例:ものづくり補助金)

- 書類には、求められている内容を正確に記載することが重要 → 特に事業目的、成果目標、加点項目の根拠は審査の要となります

これらの注意点は、各補助事業の公募要領や申請マニュアルに明記されており、申請者は事前に確認しておく必要があります。

制度と補助事業の接続──加点項目が評価される理由

制度取得が加点項目として評価されるのは、補助事業の審査項目と制度の評価軸が強く結びついているからです。例えば、

- 経営革新計画 → 革新性のある事業構想

- パートナーシップ構築宣言 → 公正な取引姿勢

- 技術情報管理認証 → 情報管理体制の整備

- 成長加速マッチングサービス → 外部支援の活用力

これらの制度は、補助事業の目的(挑戦、改善、連携)と一致しており、申請書の中で制度取得を通じて企業の姿勢を伝えることが、加点評価につながります。

第5章:よくある質問

- 経営革新計画と経営力向上計画の違いは?

-

経営革新計画は、新商品の開発など「革新性(新しい取組み)」を重視し、原則として主たる事務所の所在地の都道府県が承認します。一方、経営力向上計画は、人材育成や設備投資などによる「改善性(経営力の向上)」を重視し、事業分野ごとの国(所管省庁)が認定します。

- 技術情報管理認証は取得が難しいですか?

-

総合的なセキュリティ体制の整備が必要ですが、中小企業でも取り組みやすい支援策が用意されています。国の認定を受けた認証機関から指導や助言を受けながら体制を整備できるほか、経済産業省が提供する専門家の無償派遣事業や自己チェックリストなどを活用することが可能です。

- パートナーシップ構築宣言は認定制度ですか?

-

いいえ、第三者が審査する認定制度ではなく、自主的な宣言を登録・公表する制度です。企業の代表者名でサプライチェーン全体の共存共栄などを約束し、専用のポータルサイトで公表することで、一部の補助金で加点対象となります。

- 成長加速マッチングサービスは加点にどう関係しますか?

-

中小企業庁が運営する無料のマッチングプラットフォームに自社の「挑戦課題」を登録・掲載することが必要です。「掲載終了」の場合は対象外となるため注意が必要です。

第6章:制度取得フロー

ここでは、「成長・挑戦支援系」に分類される加点項目制度について、申請に向けた基本的な流れを整理しています。制度ごとに申請先や様式は異なりますが、制度選定から認定取得、補助金申請書への記載までの導線には共通するパターンがあります。 これらの制度は、企業が新しい事業に挑戦したり、経営資源を強化したりする姿勢を、制度として外部に示す枠組みです。申請書では、こうした挑戦が成長への意志や改善への実行力として評価されるため、制度取得のプロセスそのものが、企業の姿勢を整理・発信する機会になります。

制度取得の基本的な流れ

| ステップ | 内容 |

| ①制度を選ぶ | 自社の経営課題(例:新規事業開発、生産性向上、取引関係の強化)や、 申請予定の補助金でどの制度が加点対象かを確認し、取り組む制度を選びます。 |

| ②条件を確認する | 各制度の公式サイトや手引きで取得条件や要件 (数値目標、対象設備など)を確認し、自社が基準を満たせそうか、 または今後達成可能かを判断します。 |

| ③支援機関と相談する | 商工会、商工会議所、金融機関、税理士などの 「認定経営革新等支援機関」に相談します。 専門家の助言を得ることで、計画策定がスムーズに進みます。 |

| ④計画策定・書類準備 | 各制度の要件に基づき、 経営革新計画や経営力向上計画などの計画書を作成します。 パートナーシップ構築宣言の場合は、 ポータルサイトからひな形をダウンロードして宣言文を作成します。 |

| ⑤提出して認定・登録を受ける | 策定した計画や宣言文を、各制度の申請先に提出します。 申請先は、都道府県、国の事業所管省庁、市区町村、 認証機関、Webサイトなど制度ごとに異なるため、注意が必要です。 特に補助金申請が集中する時期は、認定・登録に時間がかかる場合があるため、 余裕をもって申請しましょう。 |

| ⑥補助金申請書に記載する | 取得した認定・登録の情報を、補助金申請書の所定欄に記載します。 認定通知書の写しや、宣言が公表されたポータルサイトのページの写しなど、 証明書類の添付が求められる場合もあります。 |

認定経営革新等支援機関

補助金申請や制度取得をサポートしてくれる、国認定の専門機関です。商工会、商工会議所、金融機関、税理士、中小企業診断士などが登録されています。制度取得や補助金申請書の作成の際にこうした機関と連携することで、手続きがスムーズに進むことがあります。

第7章:まとめ-自社とどう結びつけるか

今回は「成長・挑戦支援系」に分類される加点項目制度を取り上げ、企業の挑戦姿勢を制度として外部に示す方法を整理しました。経営革新、設備投資、情報管理、外部連携など企業が前向きに取り組む内容は、補助金申請時の加点項目として評価されるだけでなく、制度取得を通じて挑戦意志を体系化する手段にもなります。

制度設計者の視点を踏まえることで、各制度が単なる認定ではなく、政策的に成長の起点として位置づけられていることが見えてきました。また、制度群を横断的に比較することで、申請書づくりにおける制度選定や取得優先度の判断にも活用できる構造が整理されたのではないでしょうか。

今回紹介した制度の中に、「自社の取り組みに近いかも」と感じるものがあれば、取得を検討してみてはいかがでしょうか。もちろん、制度の内容をきちんと理解し、自社の挑戦とどう結びつくかを考えることが前提になるでしょう。

次回は、「承継・持続・危機対応系」の制度群を取り上げます。事業承継、再生、BCP(事業継続計画)、セキュリティについて、企業の持続力や再構築力を制度でどう示すか、備えのある企業姿勢をどう明確化できるかについて考えていきます。

あわせて読む

▼ BizRizeでは、無料相談を行っております! ▼

▼ 補助金情報を毎週お届け!無料メルマガ配信中です ▼

BizRize事務局

ヒト・モノ・カネに関する経営資源を、効率よく活用できるプラットフォーム「BizRize」を運営。毎週木曜に経営者向けの勉強会を開催し、補助金や資金調達に役立つ情報を無料メルマガで配信中!

▼ BizRizeでは、無料相談を行っております! ▼

▼ 補助金情報を毎週お届け!無料メルマガ配信中です ▼