国が企業に求める「姿勢」とは

補助金審査の加点項目が持つ意味を、

中小企業庁にインタビュー

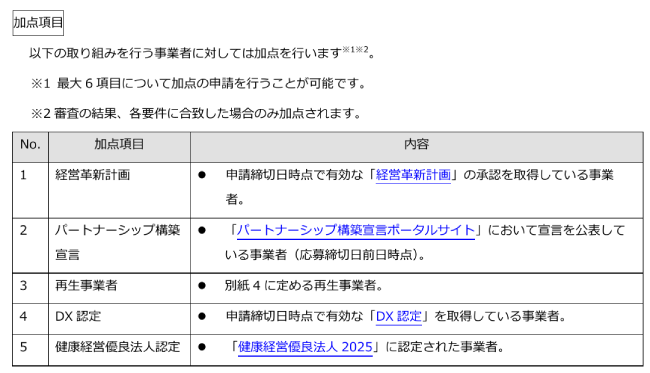

補助金の申請では、「加点項目」という欄に目が留まることがあります。ある条件をクリアしている場合に審査で有利に働く(採択されやすくなる)特典です。もちろん、加点項目はあくまで審査時の評価の一部であり、採択が自動的に保証されるものではありませんし、最終的には事業計画全体の質が最も重視されます。とはいえ、国がどんな企業を応援したいのかという政策的なメッセージを読み取れる部分でもあります。

この連載では、主に中小企業向けの補助金でよく見る加点項目として設定されている代表的な制度について、どのようなものがあるのか、どんな取り組みが評価されるのか、いくつかのグループに分けて紹介します。

連載1回目は、加点項目に込められた政策的な狙いについて、中小企業庁の担当者へのインタビューをお届けします。記事の後半では、「くるみん」「えるぼし」など、人材定着に役立つ加点制度の概要を紹介しています。これは単に補助金申請を有利に進めるための情報にとどまりません。制度が求める水準を知り、企業価値を高めるための具体的なアクションへとつなげる、経営戦略の一助として本記事をご活用ください。

ものづくり補助金を一例として、中小企業庁経営支援部イノベーションチームの参事官補佐・坂本峻一さんに、お話をうかがいました。

加点項目を通じて企業の成長や高度な取り組みを促す

――補助金の審査において、そもそも加点項目が設けられている背景や、ものづくり補助金における加点項目の選定趣旨などを教えてください。

ものづくり補助金における加点項目の狙いは、この補助金を活用する企業の成長や、高度な取り組み促すことです。

ものづくり補助金は現在、加点項目が15個設定されていますが、例えば企業の先進的な取り組みを促す項目としては賃上げ、経営革新計画の承認などがあります。

企業の経営体質の向上を促す項目もあります。例えば、女性の活躍を促す「えるぼし」認定、子育てと仕事の両立を促す「くるみん」認定を設けています。

そのほか、重点的な支援措置が必要とされるような事業者向けの加点項目として再生事業者であることや、事業承継/M&Aを行っていることなどが設定されています。

加点項目の選定の経緯は、その時期の情勢にもよるので一概には言えませんが、その加点項目を事業者が達成することが、補助金を活用する目的と整合性があるか否かを基準に判断しています。例えば、ものづくり補助金における、基本要件を上回る大幅賃上げという加点項目は、補助金の目的に非常に合致していると判断できます。ものづくり補助金の趣旨は、事業者の生産性向上に資する革新的な新製品・新サービスの開発に必要な設備投資を支援することです。また、生産性向上を目指す取り組みにおいて、労働環境の改善は副次的に実現されるものと期待されますので、えるぼし認定によって女性の活躍の場を整えることや、くるみん認定によって子育てと仕事の両立を図ることも、ものづくり補助金の目的と一致すると考えています。

――審査項目という用語もありますが、加点項目との違いを教えてください。

加点項目は、企業の優れた取り組みを評価する項目です。他方、審査項目は事業者の適格性を確認するものですので、実現していただきたいと考えていますが、必ずしも全てを満たしている事業者でなければ、その補助金を受給できないというわけではありません。ただし、審査項目を満たしていない申請者が、該当する加点項目があるからといって採択されることはありません。補助金の審査は、審査項目で事業者の適格性を確認し、その上で優れた事業者の取り組みに加点するという構造となっています。

――ものづくり補助金における加点項目の見直しは、通常どのように行われるのでしょうか。

政策や経済情勢の変動を見ながら、公募回ごとに判断しています。他方、緊急な制度改善を行う場合もあります。ものづくり補助金は(令和7年10月上旬時点で)第19次公募回の採択結果が公表されている非常に歴史ある補助金であり、その見直しも適宜行われています。記憶に新しいものとしては、令和2年から流行が始まった新型コロナに対する措置として加点項目を含めた制度変更をしたことがあります。ただし、ものづくり補助金の趣旨と整合性を図るということは徹底しています。

――最低賃金引き上げがまとまった直後、政府は対応措置を発表しました。その中には、ものづくり補助金などにおける追加の加点措置も含まれています。このように、非常にタイムリーに反映されることもあるのですね。

加点項目についての考え方や、加点項目の変更に関しては、これまでご説明した通りですが、最低賃金は極めて重要な課題ですので、迅速に検討しました。

社会貢献や職場の環境整備につなげる契機に

――事業者に対し、加点項目に設定されている制度を「このように活用してほしい」というお考えはありますか。

加点項目として設けられた制度の実現・達成を目指しながら、その企業なりの取り組みを進めていただきたいと思います。例えば、ものづくり補助金への申請を一つの契機として、女性の活躍が可能な職場作りを進めて、えるぼし認定を目指していただくというようなものです。加点項目を、事業者の社会貢献や職場環境の整備につなげる契機として活用していただくことは、ものづくり補助金の枠組みの中で評価されることはもちろんのこと、社会貢献的な価値も非常に高いものだと考えます。

――最後に、ものづくり補助金の加点項目の設計・運用にあたり、企業規模や地域性などで取り組みやすさに差が生じないための工夫などはありますか。

企業規模や地域性が加点の難易度を大きく左右するような項目は設定しないようにしています。

加点項目は事業者の優れた取り組みを評価することが目的です。「取りやすさ」の観点で設定しているわけではないという点は、ご理解いただきたいと思います。だからこそ、加点項目の趣旨からしても、取得の難易度に大きな差が生まれないよう配慮しています。

第1章:加点項目に込められた政策意図

補助金審査において加点項目が設けられている背景などは、インタビューでご紹介しましたが、改めてその意義を整理してみましょう。

補助金の申請書や公募要領に記載される表記は加点項目、加算項目、評価項目などさまざまですが、いずれも「この取り組みをしている企業には、申請時にプラス評価をします」という仕組みです。単純な特典のように見えるかもしれませんが、実は国や自治体が「どんな企業を応援したいか」という考え方が込められています。

たとえば小規模事業者持続化補助金の公募要領には、赤字賃上げ加点が明確に記載されています。これは、基礎審査を満たしていることを前提として、賃金引上げ特例に申請する赤字事業者を優先的に採択するための仕組みです。

さらに、最低賃金の全国平均が過去最大の66円引き上げとなったことを受けて、政府は令和7年9月、「中小企業・小規模事業者の賃金向上推進5か年計画」の一環として、ものづくり補助金、IT導入補助金、中小企業省力化投資補助金などで生産性向上の支援策を強化することを公表しました。

このように加点項目は、国が重点的に推進する政策を企業に促すための重要な手段であり、その時々の社会情勢や政策トレンドを色濃く反映しています。

こうした加点項目は、補助事業の目的や政策の重点に応じて定期的に見直されます。働き方改革を支援する補助事業では賃上げや健康経営、女性活躍などが加点項目として設定されることが多く、地域活性化を目的とした補助事業では地域経済牽引事業計画や地域未来牽引企業などが加点対象になるケースがあります。

加点項目の欄でよく見るキーワードとその概要

| キーワード | 概要 |

| 健康経営 | 企業が従業員等の健康管理を経営的な視点でとらえ、戦略的に実践することです。従業員の活力向上や生産性の向上をもたらし、結果的に業績向上や企業価値の向上につながると期待されています。 |

| 女性活躍 (女性の活躍推進) | 女性活躍推進法に基づき、女性が自身の意思と能力を十分に発揮し、職業を含めた社会のあらゆる場面で活躍できる状態を目指すことです。常時雇用する労働者が101人以上の企業には、女性活躍に関する一般事業主行動計画の策定・届出、情報公表が義務付けられています。 |

| 地域経済牽引事業計画 | 地域未来投資促進法に基づき、都道府県と市町村が共同で策定した「地域未来投資促進基本計画」に沿って、事業者が作成する事業計画です。都道府県知事の承認を受けることで、税制優遇や金融支援などの支援策を活用できます。 |

| 地域未来牽引企業 | 経済産業大臣が、地域経済への影響力が大きく、成長性が見込まれる企業の中から、地域経済のバリューチェーンの中心的な担い手または担い手候補として選定した企業です。 |

また、「再生事業者」という用語は、特定の法律で直接定義されたものではありませんが、ものづくり補助金をはじめとする複数の補助事業において、加点措置や補助率の引き上げといった優遇措置の対象として位置づけられています。

一例ですが、ものづくり補助金では、再生事業者について公募要領で次のように定義しています。

中小企業活性化協議会や独立行政法人中小企業基盤整備機構、事業再生ADR事業者といった支援機関から支援を受けており、かつ以下のいずれかに該当する者。

- 応募時点で、再生計画等を「策定中」である者

- 再生計画等を「策定済」であり、かつ応募締切日から遡って3年以内にその計画が成立している者

このように、再生事業者を補助金制度上の特定の枠組みとして定義することで、国は経営改善に取り組む事業者を重点的に支援する姿勢を示しています。

加点項目の内容は一般的に公募要領に記載されています。申請者が該当する場合は、申請書の所定欄にその内容を記載することで加点申請を行います。補助事業によっては「○○の証明書を添付してください」「○○認定の有無を記載してください」など、具体的な指示があるため、事前に公募要領を確認することが重要です。

加点項目を理解するとは、単に制度の条件を満たすだけではなく、「この補助事業では、どんな企業の姿勢が評価されるのか」を読み取り、自社の取り組みを申請書の中でどう伝えるかを考えることでもあります。加点項目は、補助事業の方向性を映す鏡であり、申請者にとっては自社の立ち位置や戦略を見直す契機にもなります。

今回の連載では、主に中小企業向けの補助事業で加点項目としてよく設けられている制度を、四つのグループに分けてご紹介します。制度の取得条件や申請方法だけでなく、「企業の、どのような姿勢を表しているのか」を読み解くことで、申請書づくりのヒントや自社の取り組みを整理していただく視点をお届けしたいと思います。

第2章:働き方・成長支援系─人材定着力を示す制度群

連載1回目の今回は、採用した人材が長く活躍し続けるための組織の力や仕組み(人材定着力)に関する制度群を取り上げます。健康経営、働き方改革、女性活躍、仕事と育児の両立支援などに関する制度は、企業の雇用姿勢や職場環境、人材定着力を示すものであり、補助金申請書上で働き方の質として評価される仕組みを持っています。各制度の制度概要、取得条件、申請先、加点対象となる補助事業、制度設計者(制度の仕組みや評価基準を設計した行政機関など)を見ていきましょう。

| (注)加点項目は年度や公募回によって変動することがあります。補助金を申請される際は、必ず最新の公募要領などで詳細を確認するようにしてください。 |

連載で紹介する加点項目の全体像

| 回 | 制度分類 (カテゴリー) | 加点項目(制度名) |

| 第1回 | 働き方・成長支援系 | くるみん認定 えるぼし認定 健康経営優良法人 一般事業主行動計画 |

| 第2回 | 成長・挑戦支援系 | 経営革新計画 経営力向上計画 技術情報管理認証制度 パートナーシップ構築宣言 成長加速マッチングサービス(登録実績) |

| 第3回 | 承継・持続・危機対応系 | アトツギ甲園(出場実績) 事業継続力強化計画(認定) サイバーセキュリティお助け隊(サービス利用) |

| 第4回 | 地域・社会・政策重点系 | 地域未来牽引企業(選定実績) DX認定(認定実績) J-Startup(選定実績) 新規輸出1万者支援プログラム(登録実績) |

※以下の制度名の後ろのカッコ()内は、その制度の所管省庁や制度運営主体を表しています。

①くるみん認定(厚生労働省)

制度の概要

くるみん認定とは、次世代育成支援対策推進法に基づき、従業員の仕事と子育ての両立支援に積極的に取り組む企業を厚生労働大臣が「子育てサポート企業」として認定する制度です。この制度は、日本の急激な少子化に対応し、次代を担う子どもたちの健全な育成を支援することを目的としています。

認定を受けるには、まず前提として、従業員の仕事と子育ての両立を図るための雇用環境の整備などに関する「一般事業主行動計画」を策定し、都道府県労働局へ届け出る必要があります。この行動計画の策定・届出、および公表、従業員への周知は、従業員101人以上の企業には義務付けられており、100人以下の企業は努力義務とされています。

行動計画で定めた目標を達成し、育児休業取得率など一定の基準を満たした企業は、申請によって認定を受けることができます。

認定には、企業の取り組みの進捗度合いに応じて複数の種類があります。

- トライくるみん認定:令和4年4月1日に創設された認定

- くるみん認定:基本的な認定

- プラチナくるみん認定:くるみん認定企業のうち、より高い水準の取り組みを行い、一定の要件を満たした場合に受けられる特例認定

認定を受けた企業は、商品や広告、求人広告などに認定マークを使用でき、子育てサポート企業であることをPRできます。

制度の申請準備で意識すべき点

- 自社の現状把握と従業員のニーズ分析:認定に向けた第一歩は、自社の現状を把握することです。育児休業の取得状況や、子育て中の従業員が抱える課題、制度へのニーズなどを分析し、実情に即した行動計画を策定することが重要です。

- 一般事業主行動計画の策定、届出、公表、周知:上記1.の分析結果に基づき、①計画期間、②目標(定量的な数値目標が望ましい)、③目標達成のための対策と実施時期を盛り込んだ行動計画を策定します。策定後は、速やか(おおむね3か月以内)に外部へ公表し、従業員へ周知した上で、都道府県労働局へ届け出る必要があります。

- 認定基準を意識した目標設定と取り組みの実施:行動計画の目標を設定する際は、くるみん認定の基準をクリアできるような内容を盛り込むことがポイントです。計画に沿って両立支援の取り組みを着実に実施し、目標達成を目指します。

申請・届け出先

- 事業所の所在地を管轄する都道府県労働局 雇用環境・均等部(室)。

- 申請様式は厚生労働省のウェブサイトでダウンロードできます。

これまでに加点対象となった補助事業の例

- ものづくり補助金

- 小規模事業者持続化補助金

- 事業承継・M&A補助金

- IT導入補助金

制度の背景にある考え方

この制度の背景には、日本の急激な少子化に対応し、次代の社会を担う子どもが健全に育成される社会を形成するという目的があると考えられます。くるみん認定は、企業が従業員の子育てをサポートする取り組みを「見える化」し、社会全体で子育てを支援する機運を高めるための枠組みです。

認定を受けることで、企業は以下のようなメリットを得ることができます。

- 企業イメージの向上と人材確保:認定マークを商品や求人広告などに使用することで、「子育てサポート企業」であることをアピールでき、優秀な人材の採用・定着につながることが期待されます。

- 公共調達での加点評価:各府省庁などが実施する総合評価落札方式の公共調達において、加点評価を受けることができます。

- 税制上の優遇措置:中小企業はくるみん認定、大企業・中堅企業はプラチナくるみん認定を取得した場合に、賃上げ促進税制で税額控除の上乗せ措置を受けられます。

- 低利融資制度:常時雇用する労働者が100人以下のくるみん認定企業は、日本政策金融公庫の「働き方改革推進支援資金」を低金利で利用できます。

- 助成金制度:常時雇用する労働者が300人以下のくるみん認定等を受けた中小企業は、上限50万円の「くるみん助成金」(こども家庭庁所管)の対象となります。

このように、くるみん認定は補助金の加点だけでなく、税制や融資など実務的なメリットももたらし、企業の社会的評価と競争力を高める重要な制度と言えます。

②えるぼし認定(厚生労働省)

制度の概要

えるぼし認定とは、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(女性活躍推進法)に基づき、女性の活躍推進に関する取り組みの実施状況が優良な企業を厚生労働大臣が認定する制度です。

認定を受けるには、まず前提として、自社の女性の活躍に関する状況を把握・分析した上で「一般事業主行動計画」を策定し、都道府県労働局へ届け出る必要があります。この行動計画の策定・届出は、常時雇用する従業員が101人以上の企業には義務付けられています。

行動計画の目標を達成し、以下の5つの評価項目で一定の基準を満たした企業が、申請により認定を受けられます。

- 採用

- 継続就業

- 労働時間等の働き方

- 管理職比率

- 多様なキャリアコース

認定を受けた企業は、補助金申請時に「女性活躍を推進する企業」として評価されることがあり、ダイバーシティへの姿勢を明確に示す手段となります。

認定には、取り組みの進捗度合いに応じて複数の段階があります。

- えるぼし認定(3段階):上記の5項目のうち、満たした基準の数に応じて3つの段階に分かれています。

- プラチナえるぼし認定:えるぼし認定企業のうち、取り組みの実施状況が特に優良な場合に認定されます。プラチナえるぼし認定を受けると、一般事業主行動計画の策定・届出が免除されます。

申請準備で意識すべき点

- 一般事業主行動計画の策定・届出:認定の前提条件として、まず自社の課題に基づいた行動計画を策定し、届け出ることが不可欠です。

- 5つの評価項目の基準達成:自社がどの項目で基準を満たせるかを確認し、満たせない項目は行動計画の目標に盛り込むなどの対策が必要です。

- 実績のデータベース公表:取り組みの実績を「女性の活躍推進企業データベース」に毎年公表することが認定の必須要件です。

申請・届け出先

- 都道府県労働局 雇用環境・均等部(室)

これまでに加点対象となった補助事業の例

- ものづくり補助金

- 事業承継・M&A補助金

- IT導入補助金

- 小規模事業者持続化補助金

制度の背景にある考え方

この制度は、少子高齢化や人材不足が進む中で、性別に関係なく多様な人材がその個性と能力を十分に発揮できる職場づくりを推進することを目的としていると言えます。 えるぼし認定は、女性の採用、登用、働きやすさに関する企業の取り組みを認定マークによって「見える化」する仕組みです。認定マークを商品や広告、求人広告などに使用することで、女性活躍推進企業であることをPRでき、優秀な人材の確保や企業イメージの向上につながることが期待されます。定量的な指標に基づく認定は、企業の姿勢を外部に具体的に伝える上で高い信頼性を持ちます。

③健康経営優良法人(制度設計:経済産業省)

制度の概要

健康経営優良法人認定制度とは、従業員等の健康管理を経営的な視点で考え、戦略的に実践する「健康経営」に取り組む優良な法人を「見える化」する制度です。経済産業省が制度を設計し、日本健康会議が認定します。

この制度は、企業の規模に応じて2つの部門に分かれています。

- 大規模法人部門:上位法人は「ホワイト500」の冠が付加されます。

- 中小規模法人部門:上位法人には「ブライト500」や「ネクストブライト1000」の冠が付加されます。

認定を受けるには、「経営理念・方針」「組織体制」「制度・施策実行」「評価・改善」といったフレームワークに基づき、以下のような取り組みが評価されます。

- 経営トップによる健康経営方針の策定と社内外への発信

- 健康診断やストレスチェックの実施(法令遵守)

- 食生活の改善、運動機会の増進、感染症予防、メンタルヘルス対策などの具体的な施策実行

- 実施した取り組みの効果検証と、それに基づく施策の改善

優良な健康経営に取り組む法人を「見える化」することで、従業員や求職者、関係企業や金融機関などから社会的に評価を受けることができる環境を整備することを目的としています。

制度の申請準備で意識すべき点

- 健康経営のフレームワークを理解する:認定審査は、経営理念から評価・改善まで、取り組みが連動しているかという視点で行われます。単発の施策だけでなく、経営課題として健康経営を位置づけ、計画(Plan)、実行(Do)、評価(Check)、改善(Action)のPDCAサイクルを回すことが重要です。

- 申請に向けた調査票への回答準備:認定申請は、大規模法人部門では健康経営度調査への回答、中小規模法人部門では健康経営優良法人認定申請への回答を通じて行われます。これらの調査・申請は認定審査の基礎情報となるため、設問項目を事前に確認し、自社の取り組み状況を整理しておく必要があります。

- 申請期間を把握する:申請期間は、例年8月頃から10月頃に限定されています。申請を検討している場合は、ポータルサイト「ACTION!健康経営https://kenko-keiei.jp/」でスケジュールを定期的に確認することが重要です。

申請・届け出先など

- 制度設計:経済産業省

- 認定機関:日本健康会議

- 申請受付:健康経営優良法人認定事務局(ポータルサイト「ACTION!健康経営」で詳細を確認)

これまでに加点対象となった補助事業の例

- ものづくり補助金

- IT導入補助金

- 事業承継・M&A補助金

制度の背景にある考え方

この制度の背景には、従業員の健康が企業の生産性や持続性を支える基盤であるという考え方があると思われます。従業員等への健康投資は、従業員の活力や生産性の向上といった組織の活性化をもたらし、結果的に業績や企業価値の向上につながることが期待されます。

認定を受けた企業は、認定ロゴマークを使用でき、「従業員の健康管理を経営的な視点で考え、戦略的に取り組んでいる企業」としてPRすることが可能です。これにより、以下のようなメリットが期待されます。

- 優秀な人材の確保・定着

- 企業イメージの向上

- 自治体や金融機関等におけるインセンティブの享受

このように、健康経営優良法人の認定は、従業員の安心と定着を重視する企業の姿勢を具体的に示すとともに、社会的な評価や実務的なメリットをもたらす制度なのです。

④一般事業主行動計画(厚生労働省)

制度の概要

一般事業主行動計画とは、企業が従業員の仕事と子育ての両立支援や、女性の活躍推進のために策定する自主的な計画です。この計画には、大きく分けて二つの法律に基づくものがあります。

- 次世代育成支援対策推進法に基づく計画:従業員の仕事と子育ての両立を図るための雇用環境の整備などを目的とします。この計画の策定と目標達成は「くるみん認定」の前提条件となります。

- 女性活躍推進法に基づく計画:女性の採用や管理職登用など、女性が活躍できる職場環境の整備を目的とします。この計画の策定と目標達成は「えるぼし認定」の前提条件となります。

いずれの法律においても、常時雇用する従業員が101人以上の企業には、行動計画の策定、都道府県労働局への届出、外部への公表、従業員への周知が義務付けられています。従業員100人以下の企業は努力義務となります。

この計画は、認定制度そのものではありませんが、策定、届出、公表を行うことで、各種補助金の加点や、特定の補助金における申請要件を満たす上で非常に重要となります。

制度の申請準備で意識すべき点

一般事業主行動計画の策定は、以下のステップで進めることが推奨されています。

- 自社の現状把握と課題分析:まず、育児休業の取得状況や、女性従業員の勤続年数、管理職比率といった自社の現状を把握・分析し、課題を明確にします。従業員のニーズを把握することも重要です。

- 行動計画の策定:上記1.で分析した課題に基づき、①計画期間、②目標(定量的な数値目標が望ましい)、③目標達成のための対策と実施時期を具体的に定めます。くるみん認定やえるぼし認定を目指す場合は、各認定基準を意識した目標設定が効果的です。

- 計画の公表と従業員への周知:策定した計画は、厚生労働省が運営するウェブサイト「両立支援のひろば」や自社ホームページへの掲載などの方法で外部へ公表します。また、従業員にも周知します。

申請・届け出先

- 事業所の所在地を管轄する都道府県労働局 雇用環境・均等部(室)。

- 届出は随時受け付けており、郵送、持参、電子申請のいずれかの方法で行います。

これまでに加点対象・要件となった補助事業の例

一般事業主行動計画の策定・公表は、それ自体が補助金の加点対象となる場合や、申請のための必須要件となる場合があります。

- 小規模事業者持続化補助金:従業員100人以下の事業者が次世代法または女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画を公表している場合、加点対象となります。

- IT導入補助金:くるみん認定やえるぼし認定を受けていることが加点項目となっており、その前提として行動計画の策定が必要です。

- ものづくり補助金:くるみん・えるぼし認定等の加点とは別に、従業員数21名以上の事業者にとっては、次世代法に基づく一般事業主行動計画を策定し、「両立支援のひろば」で公表していることが応募時の「基本要件」とされています。この要件を満たしていない場合、申請資格自体がなくなるため、該当事業者は特に注意が必要です。サイトへの公表には時間がかかる場合があります。

- 事業承継・M&A補助金:くるみん認定やえるぼし認定が加点対象となっており、その前提として行動計画の策定が必要です。

制度の背景にある考え方

この制度の背景には、企業が自主的に子育て支援や女性活躍推進に向けた課題を分析し、目標を掲げて取り組むことを社会全体で後押しする狙いがあるとみられます。

一般事業主行動計画は、認定制度とは異なり、企業の取り組み姿勢を明文化し、外部に公表する仕組みです。補助金申請においては、届出済みの行動計画を通じて、人材を大切にし、働きやすい職場環境づくりに取り組む企業としての信頼性を具体的に示すことができます。これは、審査員に対して、企業の経営姿勢や将来性をアピールする上で有効な手段になると考えられます。

第3章:加点項目に共通する評価軸

第2章では、くるみん認定、えるぼし認定、健康経営優良法人、一般事業主行動計画の概要を見てきました。これらの制度は、それぞれ異なる認定基準を持っていますが、共通して人材の定着力を高める職場づくりを支援する仕組みであることが分かります。例えば以下のような要素を見て取れます。

- 柔軟な働き方(育児休業、短時間勤務、復職支援など)

- 多様な人材の活躍(女性登用、ダイバーシティ、定着支援)

- 健康管理と職場環境の整備(健康診断、ストレスチェック、生活習慣支援)

- 子育て支援の明文化(行動計画の策定、公表)

これらの要素は、少子高齢化、人材不足、働き方改革といった社会的課題に対して、企業がどのように向き合っているかを示すものです。くるみん認定など、加点対象として扱われる制度を取得している企業は、こうした取り組みを制度として整理、発信していることになります。

制度を取得することで、企業は人を大切にする職場づくり、長く働ける環境づくりを対外的に示すことができ、申請書上でもその姿勢が評価されます。加点項目に該当する制度を取得していることは、補助金申請の評価だけでなく、自社の働き方や雇用方針を整理する機会にもなります。制度を通じて企業の姿勢を明確にすることで、社内外へのメッセージとしても機能するのです。

第4章:企業の姿勢を申請書に映す

ここでは、働き方・成長支援系に分類される加点項目制度について、取得条件や申請先、加点対象となる補助事業などを一覧化しています。企業の職場環境づくりや雇用方針に関する取り組みを横断的に比較することで、制度群が支える人材定着力の構造と、補助事業との接続関係を整理します。ここで言う接続とは、個別の制度や施策が、企業の実態や目的と意味ある関係性を持って機能することを指します。

加点項目化されているこれらの制度は、少子高齢化や人材不足、働き方改革といった社会的課題に対して、企業がどのように向き合っているかを示す枠組みでもあります。例えば、制度を取得することにより、企業は、育児支援や女性活躍推進、健康管理体制の整備など、人を大切にする職場づくりに取り組んでいることを外部に示すことができます。

補助事業自体も、加点項目化された制度の目的と連動しています。ものづくり補助金や事業承継・M&A補助金では、設備投資や事業再構築に取り組む企業が人材定着力のある職場環境を整えているかどうかが評価対象となります。また、小規模事業者持続化補助金やIT導入補助金では、小規模事業者が働き方の質を高める取り組みが支援対象となるため、職場環境整備や両立支援の制度取得が加点項目として位置づけられています。

下の比較表は、制度の違いを整理するだけでなく、なぜこれらの制度が加点項目として採用されているのか、どのような職場づくりが評価されるのかを読み解くための参考資料です。補助金申請書づくりの実務においても、制度の選定や取得優先度を判断する際の参考にしていただければと思います。

働き方・成長支援系の加点項目──制度の構造比較

| 制度名 | 制度の申請準備で意識すべき点 | 申請・届け出先 | これまでに加点対象となった補助事業の例 |

| くるみん認定 | 【前提】 一般事業主行動計画の策定・届出 育児休業取得率/ 短時間勤務制度/復職支援体制 | 都道府県労働局 雇用環境・均等部(室) | ものづくり補助金 事業承継・ M&A補助金 IT導入補助金 小規模事業者持続化補助金 |

| えるぼし認定 | 【前提】 一般事業主行動計画の策定・届出 【必須】 データベースへの実績公表 5つの評価項目 (採用、継続就業、労働時間、管理職比率、多様なキャリアコース) | 都道府県労働局 雇用環境・均等部(室) | ものづくり補助金 事業承継・ M&A補助金 IT導入補助金 小規模事業者持続化補助金 |

| 健康経営優良法人 | 健康経営のPDCAサイクル実践 (経営理念、組織体制、施策実行、評価・改善) | 認定:日本健康会議 申請受付:健康経営優良法人認定事務局 | ものづくり補助金 事業承継・ M&A補助金 IT導入補助金 |

| 一般事業主行動計画 | 自社の課題分析→計画策定→届出・公表・周知 | 都道府県労働局 雇用環境・均等部(室) | 小規模事業者持続化補助金 (※ものづくり補助金では申請の「基本要件」) |

※小規模事業者持続化補助金:「くるみん」や「えるぼし」といった国の認定を受けていなくても、従業員100人以下の事業者が一般事業主行動計画を策定し公表するだけで加点の対象となります。

※ものづくり補助金:一般事業主行動計画の策定・公表は加点項目ではありませんが、従業員数21名以上の事業者にとっては応募時の「基本要件」とされています。これを満たさないと申請資格がなくなります。

第5章:よくある質問

- くるみん認定と一般事業主行動計画の違いと関係は?

-

一般事業主行動計画の策定・届出は、「くるみん認定」や「えるぼし認定」を取得するための大前提となる取り組みです。

まず、企業は従業員の仕事と子育ての両立支援(次世代育成支援対策推進法に基づく計画)や、女性の活躍推進(女性活躍推進法に基づく計画)のための行動計画を策定します。従業員101人以上の企業には、この計画の策定・届出、公表、従業員への周知が義務付けられています(100人以下の企業は努力義務です)。

その上で、行動計画に定めた目標を達成し、育児休業取得率などの一定の基準を満たした企業が申請をすることで、厚生労働大臣から「くるみん認定」(子育てサポート企業)や「えるぼし認定」(女性活躍推進企業)を受けられます。

つまり、行動計画は「企業が自主的に立てる目標と計画」であり、くるみん、えるぼしは「その計画を実行し、国の基準を満たした成果に対する認定」という関係になります。

- 加点項目に該当する制度を取得した場合、申請書にはどう記載すればよいですか?

-

多くの補助金では、申請システムの入力フォームに加点項目を選択するチェックボックスが設けられています。

例えば、ものづくり補助金や事業承継・M&A補助金では、申請時に「くるみん認定」や「えるぼし認定」の有無を選択する項目があります。小規模事業者持続化補助金のように、「基準適合一般事業主認定通知書」の写しの提出を求められる場合もあります。

このように補助事業ごとに記載方法や必要な添付書類が異なるため、必ず最新の公募要領を確認し、所定の欄への記載や証明書の添付を行ってください。

- 認定取得のタイミングは申請時点で完了している必要がありますか?

-

原則として、多くの補助事業では申請締切日時点で認定が完了していることが加点の条件です。例えば、ものづくり補助金や事業承継・M&A補助金における「えるぼし認定」や「健康経営優良法人」などの加点は、申請時点で認定を受けていることが前提となります。申請中や予定の段階では加点対象にならない場合がほとんどです。

ただし、例外もあります。例えば、ものづくり補助金の「再生事業者」加点では、中小企業活性化協議会等の支援を受け、再生計画が「策定中」の段階でも加点対象となる場合があります。

このように補助金や加点項目の種類によって条件が異なるため、必ず公募要領で「いつの時点で」認定されている必要があるのかを事前に確認することが重要です。

第6章:制度取得の進め方

ここでは加点項目制度について、申請に向けた準備の流れを整理しています。制度ごとに申請先や書類の形式は異なりますが、基本的な進め方には共通するパターンがあります。例えば、育児支援制度や女性活躍推進、健康経営の認定を取得するには、まず自社の現状を分析し、法律に基づいた行動計画の策定や健康経営方針の策定など、社内体制の整備が必要です。取得後は、補助金申請書の所定欄に制度名や認定状況を記載し、必要に応じて証明書を添付することで、職場づくりに関する取り組みを具体的に示すことができます。

制度取得の基本的な流れ

| ステップ | 内容 |

| ①制度を選ぶ | 自社の経営課題(例:人材確保、従業員の定着)や、 申請予定の補助金でどの制度が加点対象となっているかを確認し、 取り組む制度を選びます。 |

| ②条件を確認する | 各制度の公式サイトや公募要領で取得条件や申請要件を確認し、 自社が基準を満たせそうか、または今後達成可能かを判断します。 |

| ③支援機関と相談する | 商工会、商工会議所、よろず支援拠点、税理士などの 「支援機関(認定支援機関)」に相談し、 申請に必要な書類や進め方について助言を求めます。 特に小規模事業者持続化補助金では商工会・商工会議所の支援が必須です。 |

| ④計画策定・書類準備 | 制度取得に必要な一般事業主行動計画 や申請書類を作成します。 この際、単に書類を整えるだけでなく、計画に基づいた社内での取り組みを 実際に進めることが重要です。 |

| ⑤提出して認定を受ける | 所管の省庁(窓口は都道府県労働局など)や認定事務局に書類を提出し、 審査を経て認定や登録、届出が完了します。 |

| ⑥補助金申請書に記載する | 取得した制度の情報を、補助金申請書の所定欄に記載します。 認定通知書の写しなど、証明書類の添付が求められる場合もあります。 |

支援機関(認定経営革新等支援機関)

補助金申請や制度取得をサポートしてくれる専門機関です。国が認定した専門家である「認定経営革新等支援機関」には、商工会、商工会議所、金融機関、税理士、中小企業診断士などが登録されています。制度取得や補助金申請書の作成の際にこうした機関と連携することで、手続きがスムーズに進むことがあります。認定経営革新等支援機関の支援を受けた場合、補助金制度によっては、支援内容や契約情報の申告が義務付けられていることがあります。例えば、ものづくり補助金では、支援者に関する情報を電子申請システムに入力する必要があります。

第7章:まとめ-従業員を大切にする職場づくりの視点

働き方・成長支援系に分類される加点項目制度は、企業の人材定着力や職場づくりの姿勢を制度として外部に伝える仕組みです。育児支援、女性活躍、健康管理、職場環境整備などの取り組みは、単なる社内施策ではなく、社会的課題への対応として制度化され、申請書上でも働き方の質として評価されるようになっています。

今回紹介した四つの制度は、それぞれ異なる認定基準を持ちながらも、共通して、人を大切にする職場づくりを支えるものです。制度を取得することで、企業はその姿勢を外部に伝えることができ、補助金申請においても加点評価の対象になります。

もし今回の制度群の中に、自社にも当てはまりそうだと感じるものがあれば、取得を検討してみてはいかがでしょうか。もちろん、制度の中身をきちんと理解し、自社の事業内容や職場環境とどう結びつくかを踏まえたうえでの判断が大切です。

次回は、成長・挑戦支援系の制度群を取り上げます。経営革新、設備投資、外部連携といった、企業の挑戦する姿勢を制度でどう示すか、制度を通じて成長意志をどう言語化・表現できるかを探っていきます。

あわせて読む

▼ BizRizeでは、無料相談を行っております! ▼

▼ 補助金情報を毎週お届け!無料メルマガ配信中です ▼