「産地支援」と聞いて、まず思い浮かぶのは消費者による応援ではないでしょうか。しかし、今回ご紹介する農林水産省所管の補助事業「産地連携推進緊急対策事業」は、食品メーカーが産地支援の担い手となるのです。本事業が食品製造事業者を対象としている狙いや、事業内容を見ていきましょう。

1 産地連携推進緊急対策事業とは

本記事でご紹介する「令和6年度補正予算 産地連携推進緊急対策事業」は、食品原材料の調達リスクを抱える食品製造事業者等に対し、国産原材料の取扱量増加を目指す取り組みを支援し、食品産業のサプライチェーン全体の持続可能性を高めることを目的とした補助事業です。具体的には、食品製造事業者等が産地と密接に連携し、「産地と連携した国産原材料調達計画」を策定・実行する取り組みを支援します。食品製造事業者が産地を支援する目的で産地に機械を導入する費用(取組A)や、国産原材料の取扱量を増加させるために食品製造事業者が自社で機器を導入する費用(取組B)などが補助対象となります。

「産地と連携」「原材料調達計画」に関する具体的な申請要件や記載方法については、本記事「5.補助対象となるための要件等」で詳しく解説しています。申請書作成時に必要となる設問への回答方法や、制度が求める産地との連携の考え方を確認する際に、ぜひ参照してください。

2 事業目的

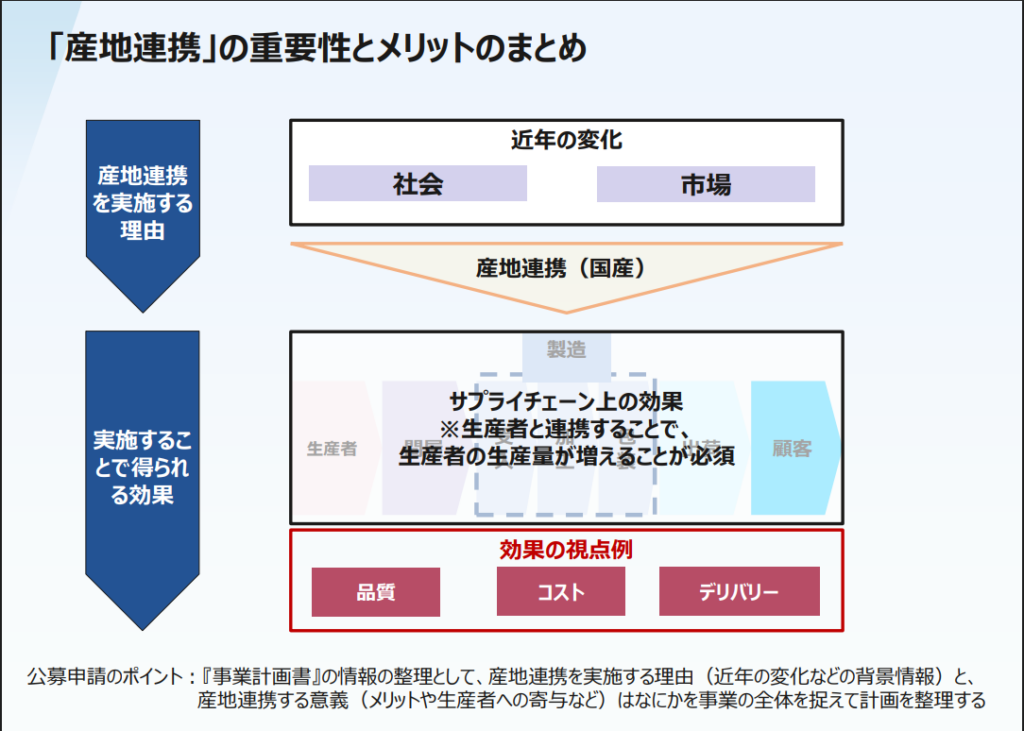

「令和6年度補正予算 産地連携推進緊急対策事業」は、食品原材料の調達リスクに直面する食品製造事業者等に対し、産地支援や産地との連携を通じて国産原材料の取扱量増加を目指す取り組みを支援し、食品産業のサプライチェーン全体の持続可能性を高めることを目的としています。近年、社会的には人口減少・高齢化による農業従事者の減少や技能継承の断絶、気候変動による不作や収穫遅延、フードロス問題、消費者の食の安全意識の高まりといった変化があり、市場では原材料価格の高騰、為替、戦争、インフレ等による輸入原材料の調達リスク、サプライチェーンのグローバル化や分断リスクといった課題が顕在化しています。本事業は、こうした調達リスクを軽減し、食品原材料を安定的に確保するための取り組みを支援します。

3 補助対象となる取組・主な経費

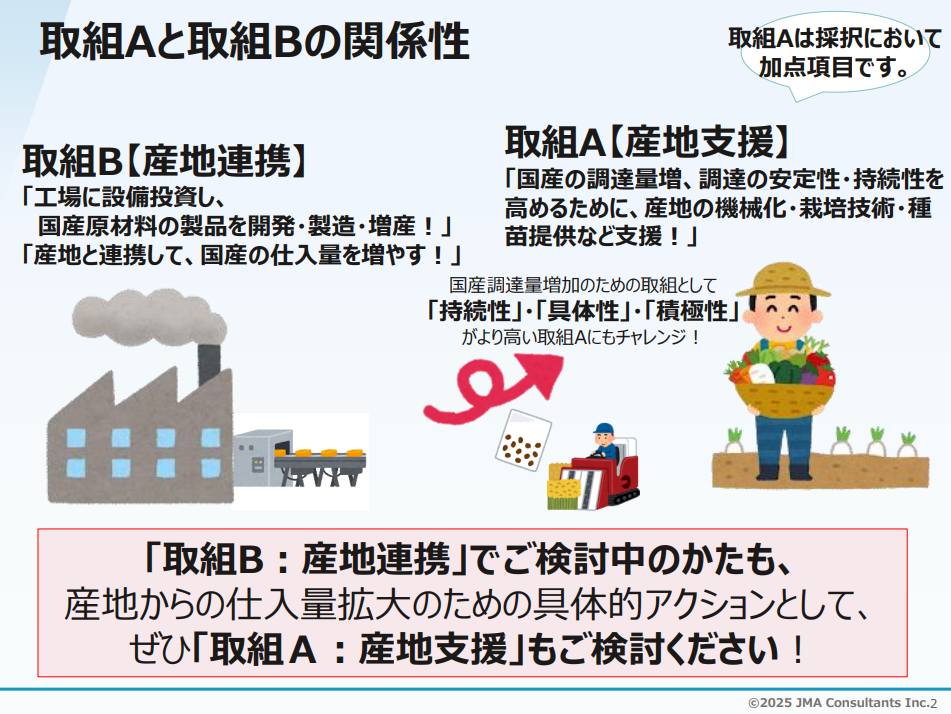

本事業では、以下のAとBの取組が補助対象となります。なお、AとBはどちらか一方を選ぶ必要はなく、両方の取組を同時に申請することもできます。併用することで補助上限額が引き上げられる場合があります(詳細は「6.その他の要件等」参照)。

A)食品製造事業者等による産地支援の取組

食品製造事業者等が、食品原材料の安定確保やサプライチェーン全体の持続可能性を高める目的で、産地が抱える課題を解決するために行う、以下の①~④の取組に要する経費が補助されます。

対象となる主な経費:機械・設備費、消耗品費、備品費、謝金、旅費、外注費。

① 産地支援のための種苗等購入費用:食品製造事業者等が求める品種を産地に生産してもらうための種苗(種子・種苗)を産地に提供する費用。

② 産地支援のための機械・設備導入費用:原材料の引き受け量拡大や、自社の加工ニーズに合った原材料の生産に対応してもらうため、産地へ収穫機や選別機などの機械・設備を貸与または購入する費用。

③ 産地支援のための生産作業補助等、栽培技術等指導費用:産地に、自社の加工ニーズに沿った良質・多量な食品原材料を生産してもらうため、食品製造事業者等の社員等を産地へ派遣した生産作業補助にかかる費用、または専門家や篤農家を産地へ派遣して栽培技術指導を行う費用。

④ ①~③に類する取組を行うための費用。

B)食品製造事業者等と産地の連携による国産食品原材料の取扱量増加の取組

産地との連携を通じて国産食品原材料の取扱量が増えることに伴い、食品製造事業者等自身が行う以下の⑤~⑪の取組に要する経費が補助されます。

対象となる主な経費:機械装置・システム構築費、技術導入費、専門家経費、運搬費、調査費、外注費、広告宣伝・販売促進費、包装資材費、原材料費。

⑤ 新商品開発に伴う機器導入費用:新商品の製造に必要な機器の導入や設置に要する費用。

⑥ 製造ラインの変更・増設、一部機器導入費用:国産原材料の取扱量増加に必要な製造ライン上の機器の変更(既存機器の改造を含む)や増設、一部機器の導入や設置に要する費用。単なる老朽化対応の設備入れ替えは認められません。新機種導入により国産原材料の取扱量増加にどう貢献するかの説明が求められます。

⑦ 試作品製造時の機械費用:開発ラボでの試作品製造に必要な機械に要する費用。

⑧ 試作品製造時の原材料費用:試作品製造のための原材料に要する費用。商品を市販するために要する原材料費は対象外となります。また、在庫としてストックされる分は認められません。

⑨ 新商品開発調査費用:新商品開発時における事前の市場調査及び開発商品の実地調査に要する費用。国内調査、海外調査ともに含みますが、新商品開発時の加工、設計、検査などに付随する費用は外注費に含めます。

⑩ 食品表示変更に伴う包装資材の更新費用:新商品に合わせて食品表示を変更するため、包装資材を更新するのに必要なデザイン作成費や初期費用。補助対象は、廃棄される旧包装資材に相当する分の費用または新デザイン包装資材の2ヶ月分に相当する量の費用の、いずれか低い方となります。

⑪ 新商品等PR費用:新商品等のPRに要する店頭PR費用や広告宣伝費用。販促物品に要する費用は対象外となります。

注意

補助対象とならない経費には、土地や圃場の借料、導入した機械や設備の維持・管理費用、導入した機械や設備のリース・レンタル費用、建物・建物付属設備・構築物の購入費などが含まれます。旅費については、事務局が別途定める「旅費支給に関する基準」に基づきます。補助対象外の経費の詳細は公募要領をご確認ください。

4 補助対象者

補助対象となる事業者は、食品の加工・製造を行っている事業者、または当該事業者とともに事業を実施しようとする者のことであり、本記事では「食品製造事業者等」と表記します。なお、食品卸売業者や商社等は食品製造事業者と連携して取り組む場合に限り対象となり、単独では補助対象となりません。

※食品製造事業者等が取り扱う原材料の品目は問いません。

5 補助対象となるための要件

補助対象要件は、以下の通りです。また、本事業の対象となる原材料は食品製造に供する国産原材料に限られます。

- 産地と連携する計画を策定すること。(応募申請時の画面にて、「産地連携推進緊急対策事業事務局」が定める「産地と連携した原材料調達計画」に関する設問に回答すること。)

- 食品原材料の安定確保に向けた取組であることが読み取れるように、所定の応募提出資料の中で説明(記載)すること。

- 国産原材料の取扱量増加に向けた取組であることが読み取れるように、所定の応募提出資料の中で説明(記載)すること。

- 取組Bを選択した場合、産地と連携を行っていることが読み取れるように、所定の応募提出資料の中で説明(記載)すること。

※取組A・Bいずれの場合も、産地と連携を行っていることが読み取れるように、所定の応募提出資料の中で説明(記載)することが必要です。

「産地と連携した原材料調達計画」に関する設問への回答方法

応募申請時の入力画面にて、以下の(1)~(7)について入力(回答)してください。

(1) 本事業で対象とする原材料名

(2) 本事業の取組対象の原材料について、現在の国産原材料の利用割合

(3) 国産原材料の利用割合について、今後増加させる予定の有無

(4) 今後の国産原材料の調達予定量・割合(現在との比較を交えて回答する)

(5) 国産原材料を調達するにあたっての産地指定の有無

(6)指定する産地を拡大するなど、産地との関係を強化していく予定の有無

(7) 産地からの情報収集、原材料の産地指定など、産地と連携して実施する原材料調達計画について(自由記述)

「産地との連携」の考え方

単発的な調達購買活動ではなく、食品製造事業者等と産地が互いに関与し合い、双方にとって利益のある取り組みを継続的に行う計画を有するものをいいます。例えば、特定の産地(複数の産地を含む)と契約栽培に向けた協議を行うことなど。

※産地と契約を結ぶことは必須要件とされませんが、産地との連携の証跡を何らかの形で提出する必要があります。

※取組Aを選択した場合においては、産地への機械の貸与、種苗の提供、技術指導等を実際に行うことが必須です。

「産地」については、本事業において最終的に、どの産地(具体的な地域名)との連携が強化されたのか、実績として報告できるようにしてください。

6 その他の要件等

補助上限・下限

補助金の申請にあたっては、「補助上限額」が申請内容によって異なります。 特に「産地支援の取組を行う場合」は、上限額が引き上げられるため、申請者がどの取組を含めるかによって、補助額の上限が変わります。以下の表で、申請内容ごとの補助上限額・下限額の違いを整理しています。

補助上限額の考え方

| 申請内容の種類 | 補助上限額 | 補助下限額 | 補足ポイント |

| 取組Bのみ (国産原材料の取扱量増加) | 2億円 | 100万円 | 産地支援を含まない場合 |

| 取組Aを含む場合 (取組Aのみ、または取組A+B) | 3億円 | 100万円 | 産地支援の取組を行う場合に上限が引き上げられる |

| 取組A+Bを同時申請 | 3億円 | 100万円 | 両方の取組を含むため、産地支援ありとみなされる |

補助率:1/2以内

第3次公募締切:2025年9月19日(金)17:00(厳守)

※予算に限りがありますので、補助金申請額が予算額を大幅に超過した場合は、受付期間内であっても募集を終了する可能性があります。

加点項目:審査時の主な加点項目は以下の通りです。

- パートナーシップ構築宣言ポータルサイトにて宣言を公表している。

- スマート農業技術活用促進法に基づく生産方式革新実施計画の認定を受けている。

- 一次加工業者の取組である。

- 産地を支援する取組である(※取組A自体が加点項目になっています)。

- 原材料調達計画に優位性がある。

- 新商品の開発に新規性がある。

- 連携した産地からの全量買い取りや規格外商品の購入など、食品製造事業者等と産地間の契約が安定的な仕組みとなっているか。

- 原材料の品質維持・向上に向けた改善が認められる。

7 本事業によるメリット

本事業の実現により、品質、コスト、供給の各側面において以下のようなメリットが期待されます。

- 気候変動・異常気象が懸念される中、食品製造事業者等は複数の産地と連携し、安定供給を図ることができる。

- 食品製造事業者等がトレーサビリティを確保し、顔の見える産地体制を構築することで、消費者は安全・安心(品質の担保)を得られる。

- 持続可能性(SDGs)への関心が高まる中、食品製造事業者等は地元産地との長期連携をCSR(企業の社会的責任)やESG(環境・社会・企業統治)の柱とすることができる。

- 規格外品や需給ギャップによる廃棄が社会的な課題となる中、適正量の生産によりフードロス削減(コスト削減)につながる。

- 食品製造事業者等が産地との連携で、ほかにはない原料を開発し、多様な消費者ニーズに応えることができる。

8 申請フロー

応募事業者登録

応募申請は、専用の電子申請フォームからのみ受け付けています。公募受付サイトから応募事業者登録へ進み、必要事項を記入して登録します。

課題提案書等の作成

公募受付サイトから申請に必要な書類一式をダウンロードし、必要事項を記入して提出用の書類を作成します。

申請用ページから課題提案書等を提出

応募事業者登録時に案内があった申請用ページにログインし、課題提案書等の所定の書類を提出します。そのほか、申請用ページ上で所定の事項を記入します。

9 産地支援の取組事例

原材料調達リスクを低減させるための産地支援の取組事例として、令和5年度の農林水産省補助事業「食品原材料調達リスク軽減対策事業」事例集から一例を見てみましょう。

長野県の「ごま」専門メーカーは、輸入価格の高騰や国産ごまへの関心の高まりを背景に、国産「金ごま」の販売拡大を計画しました。産地開拓と選別工程の効率化・高品質化に取り組む中で、宮崎県、長崎県、滋賀県の生産者を中心に調達ルート開拓と品質の安定化・平準化を推進した結果、国産金ごま調達量の増加と品質の平準化を実現することができました。また、カラー色彩選別機を導入したことで、ごま選別工程の歩留まりが向上。新商品や国産ごま商品の売上増加に寄与したそうです。

10 よくある質問

- 特定の産地の原材料を使用して新商品を開発することを検討しているが、現時点で産地の生産者と直接の取引がない。このため、当該原材料を取り扱っている商社から仕入れる予定だが、この場合は「産地連携」の要件に当てはまるか。

-

商社経由の原材料調達でも対象にはなりえますが、どのようなメリットを生産地側にもたらすか、事業計画の中で説明する必要があります。その際、特定の産地が想定されていることなど、産地との連携にどのようにつながるのか、具体的に記載してください。

- 産地に収穫機械を貸与する際は有償でもよいか。

-

有償も可能ですが、当該の収穫機械の法定耐用年数期間中に貸与先の産地から徴収する賃料の支払額合計が、本補助事業の事業実施者(=賃貸人)の負担分を越え、事業実施者が利益を得ることはできません。

- 老朽化により能力の低減した設備を更新する場合は補助対象になるか。

-

単なる老朽化対応の設備入れ替えは認められませんので、新機種の導入により国産原材料の取扱量にどのように寄与するのか説明が求められます。

- 現在、国産作物を活用しているが、品種を変えたい場合の費用負担は補助対象になるか。

-

対象になりますが、本事業は国産原材料の取り扱い増加が事業の目的・要件となるため、なんらかの取扱量を増やす必要はあります。

11 まとめ

食品製造事業者等が、国内の産地と連携しながら原材料の安定供給を図る取り組みを支援するのが、産地連携推進緊急対策事業です。申請にあたっては、事業の目的や補助対象の考え方を踏まえたうえで、産地との関係性や国産原材料の取り扱いについて、具体的かつ実情に即した計画を示すことが求められます。

取組A・Bのいずれを選ぶ場合でも、産地との連携が計画の根幹となる点は共通しています。それぞれの事業者が置かれた状況や課題に応じて、現場の声を反映しながら制度の枠組みを活用していくことが、実効性のある申請につながっていくのではないでしょうか。

▼ BizRizeでは、無料相談を行っております! ▼

▼ 補助金情報を毎週お届け!無料メルマガ配信中です ▼

BizRize事務局

ヒト・モノ・カネに関する経営資源を、効率よく活用できるプラットフォーム「BizRize」を運営。毎週木曜に経営者向けの勉強会を開催し、補助金や資金調達に役立つ情報を無料メルマガで配信中!

環境省-400x267.png)