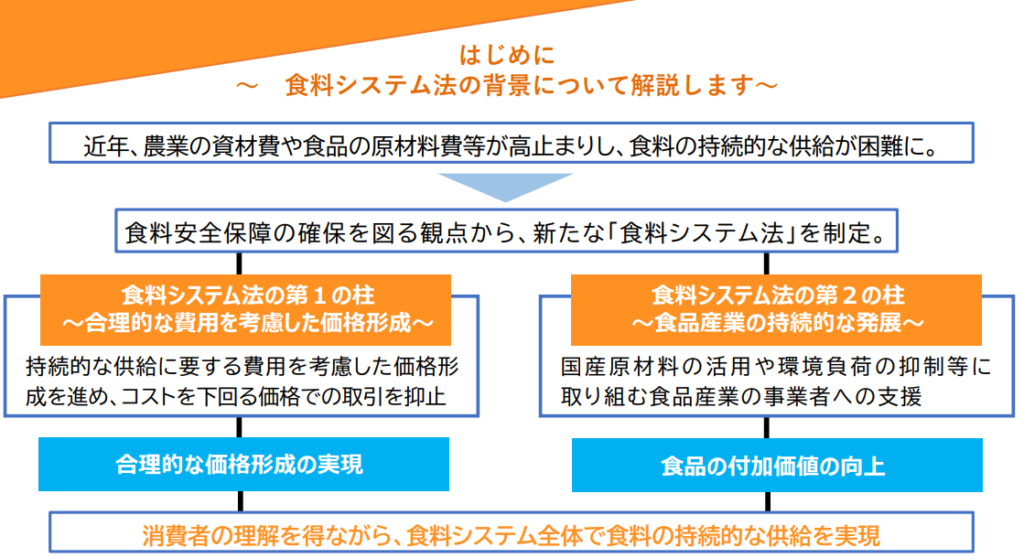

食料システム法(正式名称:食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律)は、2025年6月に成立・公布された新たな枠組みで、食品の持続的供給と取引の適正化を一体的に進めるための法律です。日本の食料安全保障を守り、食料供給の未来を変えることを目的としています。

この法律は、成長のチャンスとリスクの管理という二つの側面から、食品関連事業者の経営を根本的に変革しようとしています。この法律が目指すのは、企業の利益だけでなく、持続可能な供給に必要なコストを正当に反映した価格のあり方への転換です。価格形成を土台に、企業が付加価値向上や新しい取り組みに再投資できる健全な循環の実現を志向するものです。

「こんな優遇制度があったのを知らなかった」というリスクを回避し、事業継続と競争力強化に向けて制度を活用していただくため、本法のポイントをご紹介します。

食品事業者向け新制度解説セミナー開催(参加無料・オンライン)

食料システム法の運用開始に伴い、食品関係のメーカー、卸売業、小売業などの皆様の事業を強力に後押しする「計画認定制度」が令和7年10月からスタートしています。

一方、法律のもう一つの柱である、合理的な費用を考慮した価格形成(取引の適正化)に関する措置の本格実施は令和8年4月ですが、取引実態調査やフードGメンの配置は既に始まっています。

本セミナーでは、農林水産省のご担当者を講師にお招きし、支援措置(融資や税優遇など)が受けられる計画認定制度の概要や申請方法、価格交渉のポイントなどを解説していただきます。

価格交渉を拒絶されたらどうする?コスト上昇を理由とした協議の申出にどう応じるべき?長期融資や税優遇の機会を逃さないためには?――。質疑応答も設けておりますので、企業の皆様はもちろん、事業者を支援される士業、コンサルタントの皆様も、ぜひご参加ください。

- 開催日時:令和7年12月1日(月)14:00から

- 形式:オンライン(Zoomウェビナー)

- 主催:一般社団法人九州広域行政事務支援機構

【お申し込みはこちらから】

皆様のご参加を、心よりお待ちしております。

第1章:制度の基盤と切迫した課題認識

食料システム法の核となる二つの仕組みは段階的に始まります。

【施行時期】

- 成長のチャンス(計画認定制度):令和7年(2025年)10月1日に開始しました

- リスクの管理(取引の適正化規定):令和8年(2026年)4月1日から本格施行されます

1.1 食料システム法とは?

食料システム法は、日本の食料・農業政策の根幹である「食料・農業・農村基本法」の改正(令和6年)を受けて誕生した法律です。食料供給の未来を公共の視点で守ることを目的としています。 この法律は、単なる流通の効率化に留まらず、食品取引の適正化と事業活動の後押しという二つの柱を一体的に推進し、食料供給を安定させることを目指しています。

1.2 現実の課題:なぜ今、この仕組みが必要なのか

この法律が生まれた背景には、企業の努力だけでは乗り越えることが困難な、国民生活の土台に関わる切迫した課題があるとされます。これらの課題認識は、農林水産省が令和7年10月に公表した「食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進に関する基本的な方針(以下、基本的な方針)」でも言及されています。

- 原材料調達の不安定化:世界情勢や急激な円安などの影響で、原材料の安定調達が大きな課題となっています。基本的な方針によると、食品等事業者が自ら調達体制を見直し、安定的な取引関係を確立する体制への移行が求められています。

- 労働力の深刻な不足と低生産性:日本の労働人口減少に伴い、食品産業では人手不足が深刻化しています。基本方針は、他産業と比較して労働生産性が低い状況を改善し、積極的に省力化投資を進めることが急務と指摘しています。

- 環境課題の切迫性:事業系食品ロスについて、農林水産省の「食品循環資源の再生利用等の促進に関する基本方針」によると、2030年度までに2000年度比で60%減少させるという新たな目標が掲げられています。

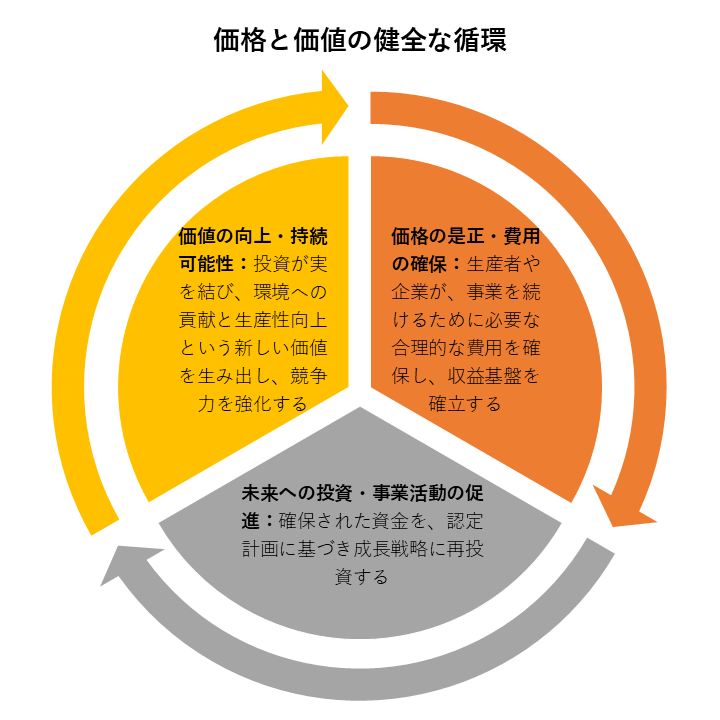

1.3 価格と価値の健全な循環

食料システム法は、取引の適正化(価格の是正)と事業活動の促進(成長への投資)の二つの柱を、価格と価値の健全な循環に欠かせない仕組みとして一体化させています。価格の是正によって得られた資金が、環境配慮、品質向上、国産原材料の活用などの価値創出に再投資されることで、企業と社会の両方に持続可能性が生まれます。この循環を、制度として支えるのが食料システム法であり、この循環こそが、企業の持続可能性と競争力強化の鍵とされています。

- 価格の是正(取引の適正化)によって、企業や生産者が事業を継続するために必要な合理的なコストを確保します

- 確保された資金を、未来への投資に回すことで、環境負荷低減や国産原材料の活用といった付加価値の向上を図ります

第2章:成長促進-認定で得られる未来への投資

2.1 計画認定制度が支える食料の安定供給と事業の成長

食料システム法の理念である「価格と価値の健全な循環」は、適正な価格確保によって得られた資金が、未来への投資を通じて、企業の価値の向上に再投入されることで完成します。この事業活動による価値の向上を強力に後押しするために創設されたのが、計画認定制度です。計画認定制度とは、食品製造業、卸売業、小売業、外食業などの食品等事業者が、持続可能な食料供給に役立つ以下の四つの事業活動に関する計画を作成し、農林水産大臣の認定を受けることで、国の総合的な支援措置を受けることができる仕組みです。

この制度の大きな特徴は、認定計画を通じて中小企業経営強化税制などの特例(即時償却や税額控除)を利用できる点にあります。投資の使途を国の政策目標である「持続可能性への貢献」に合致させ、企業の投資活動を公共的な目的に沿った事業活動へと促す構造にある点が特徴です。

2.2 認定対象となる活動の例

この認定計画の対象となる事業活動は、食料システム全体で特に重要とされる以下の四つの主要な活動です。

- 生産者との安定的な取引関係の確立=原材料調達の安定化

事例)新たな産地との原材料調達契約の締結、農林漁業者への出資

- 流通の合理化=生産性向上

事例)労働生産性向上のための設備導入、新規需要先開拓のための新たな事業所の整備

- 環境負荷の低減=脱炭素、食品ロス削減

事例)食品の製造過程における食品ロスの削減、食品廃棄物の利活用

- 消費者に選ばれるための情報提供=理解促進と購買行動の変化

事例)製品のサスティナビリティ情報の消費者への発信、食品のコスト構造の見える化

上記の1~4を実行・実現させるための研究開発や事業再編も認定対象になります。 事例)資源循環に対応した食品容器包装の開発(研究開発)、地元農家から主に原材料を調達する豆腐製造業者の株式取得(事業再編)。

2.3 認定計画を起点に整理したカテゴリ別メリット

計画認定制度のメリットは、二つの角度から整理できます。

① 支援の種類別(金融、税制、技術)

② 手続きのルート別(独自支援/みなし認定=手続き簡素化/連携特例=高度な支援)

まずは「種類別」に整理し、その後「ルート別」に見ていきましょう。

1. 金融支援(資金調達の優遇)

認定を受けた計画に対し、国は特に、長期的な資金調達を強力に支援します。

- 長期・低利融資:株式会社日本政策金融公庫による食品等持続的供給促進資金(V資金、V’資金)が利用できます。設備投資や運転資金に対し、10年超25年以内の長期・低利融資が可能です。

- 債務保証:民間金融機関からの借入に対し、公益財団法人 食品等持続的供給推進機構(食料システム機構)による債務保証を受けることができます。保証限度額は1事業者あたり4億円以下です。

2. 税制特例の適用

認定計画に基づく設備投資は、税制上の優遇措置の対象となり、実質的な投資コストを大きく低減させます。

- 中小企業経営強化税制:設備投資に対し、即時償却または最大10%の税額控除が適用できます。

- カーボンニュートラル税制(CN税制):環境負荷低減事業活動を対象に、脱炭素化を促進する設備投資への税制優遇(特別償却または税額控除)が受けられます。

- 事業再編支援:事業再編(M&A)や物流拠点の整備に伴う登記にかかる登録免許税の軽減が利用できます。

3. 技術支援

技術支援:国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構(農研機構)が保有する研究開発設備(高圧処理装置など)を、計画認定に基づき有償で利用できます。

◆計画認定を入り口として得られるメリット一覧

| 支援カテゴリ | 支援概要 | 実務的な利点など |

| 金融支援(融資) | 日本政策金融公庫による長期・低利融資(食品等持続的供給促進資金) | 設備投資や運転資金に対し、10年超25年以内の長期・低利融資が可能。中小企業者のみが対象。 |

| 金融支援(保証) | 食品等持続的供給推進機構による債務保証 | 民間金融機関からの借入に対し、1事業者あたり4億円以下の債務保証が可能。 |

| 税制特例 | 中小企業経営強化税制(設備投資) | 設備投資額の即時償却または最大10%の税額控除が適用可能。 |

| 税制特例 | カーボンニュートラル税制(設備投資) | 環境負荷低減事業活動に関する設備投資に対し、特別償却または税額控除が適用可能(注:産業競争力強化法に基づく認定計画の要件を別途満たす必要あり)。 |

| 税制特例 | 事業再編支援(登録免許税軽減措置) | 事業再編などに伴う登録免許税の軽減が利用可能(注:産業競争力強化法に基づく認定計画の要件を別途満たす必要あり)。 |

| 技術支援 | 農研機構の設備供用 | 自社単独では導入が難しい研究開発設備を、指導付きで有償利用可能。 |

2.4 認定計画を起点に整理した手続き別メリット

次に上記の支援策を、優遇措置を活用するための手続き別に整理してみましょう。

Ⅰ. 独自支援ルート

食料システム法の計画認定のみで適用される、最も基本的な支援策です。

- 対象:長期・低利融資(日本政策金融公庫)、債務保証(推進機構)、農研機構の設備供用など。

- 特徴:他法との複雑な連携手続きは不要です。

Ⅱ. みなし認定ルート

みなし認定のメリットは「事務手続きの簡素化=申請の一本化」にあります。本来、中小企業経営強化税制を利用するには経営力向上計画の認定が必要ですが、食料システム法の計画認定を受ければ、その認定を代替できる仕組みです。つまり、税制メリットの中身は既存制度(=中小企業経営強化税制)と同じです。

さらに重要なのは、食料システム法の計画認定を起点にすれば、税制優遇だけでなく、長期融資や債務保証、農研機構の設備供用といった他の支援策も同じ計画の中でまとめて申請できる点です。つまり、みなし認定は「税制だけなら本来ルート(=経営力向上計画)で十分だが、複数の支援を一括して受けたい事業者にとっては大きなメリットがある」仕組みなのです。

- 対象:中小企業経営強化税制(設備投資の即時償却または税額控除)。

- 特徴(ワンストップ化):農林水産省と中小企業庁への申請が一本化され、変更申請も簡素化されます。

- 実務上の注意点:設備投資の種類(B/D/E類型)によっては、公認会計士または税理士の事前確認が必須です。

Ⅲ. 連携特例ルート

食料システム法の計画認定を起点に、さらに他法(産業競争力強化法)の要件(例えば、環境負荷を一定割合以上削減する設備投資や、事業再編に伴う具体的な統合計画の策定)を満たすことで利用できる拡張的な支援です。通常は別途認定が必要なカーボンニュートラル税制(環境投資の特別償却・税額控除)や、事業再編支援(M&A時の登録免許税軽減)に関し、申請の起点が一本化され効率化されます。要件は厳しく追加申請も必要ですが、環境投資や構造転換に直結する強力な税制優遇を、金融支援や保証と組み合わせて総合的に享受できるのが最大のメリットです。

- 対象:CN税制、登録免許税軽減措置

- 特徴:ワンストップ効果が及ぶのは「計画認定の起点部分」だけであり、各法律が定める要件は必ず満たす必要があります。厳しい要件をクリアすれば、税制優遇と金融支援を組み合わせた総合的なメリットを享受できます。

◆支援策の手続き(ルート)別分類表

| ルート分類 | 対象となる支援 | 手続き上の特徴/追加要件 |

| Ⅰ. 独自支援ルート | ◆日本政策金融公庫による長期・低利融資 ◆食品等持続的供給推進機構による債務保証 ◆農研機構の設備供用 | 食料システム法の計画認定のみで適用可能。他法との複雑な連携手続きは不要。 |

| Ⅱ. みなし認定ルート | ◆中小企業経営強化税制(設備投資) | 食料システム法の認定が、中小企業等経営強化法の認定を代行。申請が一本化されるワンストップ支援。別途の要件はほぼない。 |

| Ⅲ. 連携特例ルート | ◆カーボンニュートラル税制(設備投資) ◆事業再編支援(登録免許税軽減) | 食料システム法の認定を起点にできるが、各法律の要件は別途満たす必要あり。起点が一本化されるため申請は効率化され、厳しい要件をクリアすれば強力な税制優遇と金融支援を総合的に享受可能。 |

2.5 計画認定の窓口と事前相談

計画認定制度に基づく支援措置(税制優遇、低利融資など)の活用を検討する事業者は、計画策定の段階から、以下の窓口に事前に相談することが推奨されています。

- 原則的な窓口:申請者の住所地または主たる事務所の所在地を管轄する地方農政局等が、相談および申請の窓口となります。

- 本省が窓口となる例外:以下の支援措置を希望する場合は、農林水産省の新事業・食品産業部 食料システム連携推進室にご相談ください。

- 農研機構の設備供用

- 海外展開

- 食品等持続的供給推進機構による債務保証の活用

- 産業競争力強化法の特例(CN税制、事業再編支援)の活用

- 事業活動計画に要する経費について国の補助が見込まれる場合

- 計画が複数地域にまたがる場合

あわせて、以下の相談も必要になりますので留意してください。

- 長期・低利融資:地方農政局等への相談と同じタイミング、またはその前に、最寄りの日本政策金融公庫の窓口に必ずご相談ください。融資の可否の審査は、計画認定とは別に行われるため、同時進行での相談が必須です。

- 債務保証:本省への事前相談と同じタイミング、またはその前に、食品等持続的供給推進機構に必ずご相談ください。

第3章:コストを価格に反映させる実務

3.1 誠実性が問われる価格交渉プロセス

取引の適正化に関する規定は、令和8年(2026年)4月1日より本格的に施行されます。価格そのものの監視ではなく、価格を決める過程における誠実性の担保に焦点を当てています。

事業者の努力義務

売り手(農林漁業者など)からコストを考慮した協議の申し出があった場合、買い手である食品関連事業者は、速やかに応じ、そのコストをどのように考慮したか誠実に説明する努力義務を負います。

狙い

優越的な地位を利用して、合理的な対話を拒否する行為を防ぐためのルールです。事業継続に必要な交渉の土台を強化します。

3.2 実行を支える体制と根拠の提供

価格交渉の誠実性を担保するため、行政によるサポート体制と客観的な根拠が提供されます。

監視体制の始動(市場健全化のサポート)

農林水産大臣による指導・助言、勧告・公表の措置は令和8年4月以降ですが、その実態調査を担うフードGメンは令和7年(2025年)10月に既に発足し、情報収集を開始しています。これは、市場全体でコストを考慮した健全な取引を定着させるための公的なリスク管理体制が動き出したことを意味します。

根拠の明確化

コスト指標(合理的な費用の指標)の作成と活用が進められており、交渉の際の客観的な根拠となります。

3.3 違反時の対応と市場健全化の確保

価格交渉ルールが守られない場合には、行政による段階的な対応が行われます。まずは農林水産大臣による指導・助言があり、それでも改善が見られない場合には勧告や違反事例の公表が行われます。さらに重大な場合には公正取引委員会への通知がなされ、独占禁止法上の措置につながる可能性もあります。

このように、誠実に交渉する事業者が不利益を被ることなく、市場全体の健全性が担保される仕組みが設けられました。フードGメンによる調査結果が根拠となり、違反事例が透明化され、改善が求められる体制が整えられたのです。

3.4 食料の安定供給を支える「フェアな価値」

価格が適正に反映されることは、私たち消費者にとっても大切なことです。企業が正当な価格で取引できれば、その資金を新しい商品づくりや環境にやさしい取り組みに再投資できます。それは、食料の安定供給や高品質な商品の開発につながり、最終的には私たちの食卓に還元されます。農林水産省は、こうした「価格(価値)の循環」が消費者にもメリットをもたらすことを分かりやすく伝える取り組みを進めています。

◆消費者に還元される公共的な価値

| 企業の取り組み | 消費者に還元される公共的なメリット |

| 適正な価格の確保 | 食料の安定供給:生産者や事業者が事業を継続し、「食料が手に入らなくなる」という最大のリスクを回避します。 |

| 未来への再投資 | 環境配慮と高品質化:環境負荷低減、食品ロス削減、国産原材料活用など、より安全で持続可能な商品を選べるようになります。 |

具体的な働きかけ

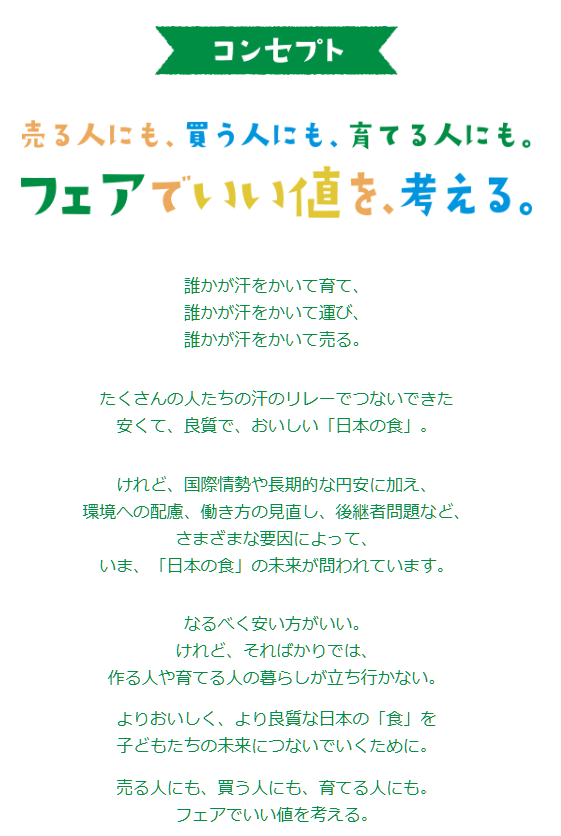

フェアプライスプロジェクトは、食料システム法の消費者理解の増進を担う広報・啓発施策です。「フェアでいい値を考える」というテーマのもと、国民的な理解を促すための活動を展開しています。

◆フェアプライスプロジェクトの概要

| 項目 | 概要 |

| 参画者 | 農林水産省が主導し、食料システムの関係者全員(生産者、事業者、消費者)の理解醸成を目指す。 |

| テーマ | 「売る人にも、買う人にも、育てる人にも。フェアでいい値を、考える。」を掲げる。 |

| 訴求点 | 国際情勢やコスト増により「安くて良質な日本の食の未来が問われている」という危機感を共有。価格の背景にある人々の労力とコストに目を向け、「よりおいしく、より良質な日本の『食』を未来につなぐ」ためのマインドチェンジを呼びかける。 |

| 主な取り組み | 消費者参加型イベント(例:「値段のないスーパーマーケット」Web体験版、リアルイベント「値段のない豆腐屋さん」)、生産者インタビューやドラマ仕立ての動画コンテンツの配信などを実施。 |

第4章:地域挙げて課題解決へ

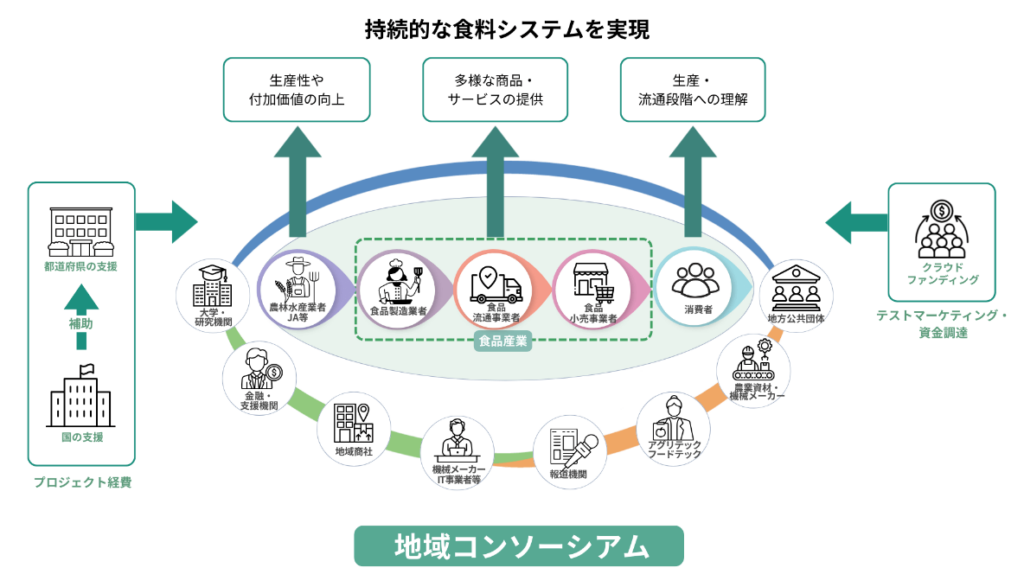

地域コンソーシアムと連携推進プラットフォーム

両者は連携して、地域における持続可能な食料システムの構築を支えます。

地域コンソーシアムは、地方公共団体が中心となり、金融機関、大学などの支援機関が連携し、地域の食品関連事業者を直接支援する実行部隊です。他方、地域食料システム構築・連携推進プラットフォーム(通称:LFP+)は、その活動を全国的に支援するハブであり、専門家派遣やマッチング支援、情報共有などを行います。両者は「現場と後方支援」の関係にあります。

実務メリット

都道府県が連携支援計画の認定を受けることで、地域食料システム構築・連携推進プラットフォームを通じた支援対象となり、都道府県は、地域型食品企業等連携促進事業(補助金)に応募する資格を得ます。この補助金は、認定を受けた連携支援計画に基づき、地域コンソーシアムが実行する具体的な活動に対して活用されます。

◆地域連携体制における主体と役割

| 主体 | 役割 | 法律上の認定・適用対象 |

| 支援機関(都道府県、金融機関、大学、団体等) | 地方公共団体等が中核となり、地域の食品等事業者の支援を連携して行う。 | 支援機関が二者以上連携して作成する「連携支援計画」が農林水産大臣の認定対象となる。 |

| 都道府県 | 地域型食品企業等連携促進事業(補助金)の応募主体となる(予定)。 | 連携支援計画の申請者または共同実施者の一員として、同計画の認定を受ける。 |

| 地域コンソーシアム | 認定を受けた計画に基づき、地域の食品等事業者に対し、新ビジネス創出支援や共通課題解決支援などの具体的な活動を実行する。 | 活動主体であり、地域食料システム構築・連携推進プラットフォームを通じた専門家派遣や活動支援を受ける対象となる。 |

第5章:よくある質問と実務上の留意点

- 経営力向上計画の認定を既に受けている場合、食料システム法の認定も必要ですか?

-

中小企業経営強化税制の適用だけを目的とするならば、食料システム法の認定は必要ありません。しかし、食料システム法独自の支援(長期融資や債務保証、農研機構の技術支援)を受けたい場合、または既存の経営力向上計画で認定を受けていない「追加の範囲」について、みなし認定を活用して税制優遇を得たい場合は、別途、食料システム法に基づく計画認定が必要です。

- 計画認定を受けるまでにどのくらいの期間が必要ですか?

-

申請から認定までは原則45日が目安とされています。そのため、特に設備投資を伴う支援(税制優遇、融資)の活用を検討されている場合は、以下の点から事前の準備と相談が必須となります。

- 設備取得前に認定が必須:税制優遇(中小企業経営強化税制)の適用を受けるためには、原則として設備を取得する前に計画の認定を受ける必要があります

- 公庫へ事前相談を:日本政策金融公庫から融資を受けることを検討している場合は、地方農政局等への計画申請と同時期、またはそれ以前に、公庫の窓口にも必ずご相談ください

- 認定された計画の内容は、外部に公開されますか?

-

はい、計画(事業活動計画および連携支援計画)の概要は、農林水産大臣の認定後、農林水産省のホームページで公表されます。これは、認定計画が国の施策と合致した模範的な取り組みであることを広く示す役割も果たします。

第6章:まとめ—成長と安定を実現する経営へ

食料システム法は、企業に対し持続可能な経営への転換を促し、食料サプライチェーン全体の持続可能性と食料安全保障の基盤を確立するための法律です。企業の取り組みが、単なる利益追求ではなく、安定供給と環境に配慮した高品質な商品開発という公共的な価値に還元される循環を制度的に支えるのが、この法律の最大の意義です。

制度を活用し、競争力を強化

この制度は、持続可能性への投資を決断した企業が、即座に成長のチャンスを獲得できるよう設計されています。まずは、自社の取り組みがどの事業活動に該当するかを整理し、認定申請の事前相談から始めてみてください。

▼ BizRizeでは、無料相談を行っております! ▼

▼ 補助金情報を毎週お届け!無料メルマガ配信中です ▼

BizRize事務局

ヒト・モノ・カネに関する経営資源を、効率よく活用できるプラットフォーム「BizRize」を運営。毎週木曜に経営者向けの勉強会を開催し、補助金や資金調達に役立つ情報を無料メルマガで配信中!

環境省-400x267.png)