食料安全保障の強化へ

農業の構造転換と生産性向上へ集中投資

令和8年度の予算概算要求に関し、農林水産省は「米の需要に応じた増産実現予算」と銘打ち、前年度比117.1%の予算を要求しました。この予算要求は、食料安全保障の強化という国家的な目標のもと、農業の構造転換と生産性の向上に集中的に投資する方針を示しています。

特に、農地の大規模化、スマート農業へのDX推進、そして農山漁村の地域資源を活かした多角化ビジネスは、農業経営者だけでなく、IT、機械、建設、サービス業といった中小企業の皆さまにとって、新規参入や事業拡大の具体的な好機となりえます。

この記事では、補助金や助成金情報を含む事業概要を丹念に読み解きながら、未来のビジネスチャンスとなる市場についても考察してみたいと思います。

※本記事で使用している図表は、一部を除き、農林水産省のウェブサイト「令和8年度農林水産予算概算要求の概要」に掲載されている資料から引用しています。

第1章:農林水産省概算要求が示す政策の全体像

農林水産省の令和8年度の予算要求は、一般会計、特別会計ともに、日本の食と農を取り巻く大きな構造変化への対応を強く意識した内容となっています。要求総額は、一般会計の農林水産予算総額で2兆6,588億円に上り、前年度(2兆2,706億円)比117.1%の要求となりました。

特に、インフラ整備にあたる公共事業費の合計は17.5%の増加となっており、農地の大区画化や水利施設の整備など、生産基盤の強靭化と効率化に向けた意欲が読み取れます。

食料安定供給特別会計はほぼ横ばいですが、一般会計の予算総額が大きく伸びていることから、新たな「食料・農業・農村基本計画」に基づいた構造転換を促す施策に重点的に一般財源が投じられていることが分かります。特に、米から麦・大豆等への生産転換を促進する施策が、予算増額の大きな柱となっています。

以下の表は、農林水産省の要求した主要な予算区分の概況です。

令和8年度 農林水産予算概算要求の主要項目

| 区分 | 令和8年度要求額 (億円) | 令和7年度要求額 (億円) | 対前年度比 |

|---|---|---|---|

| 農林水産予算総額 | 26,588 | 22,706 | 117.1% |

| 1 公共事業費計 | 8,188 | 6,966 | 117.5% |

| 一般公共事業費計 | 8,008 | 6,786 | 118.0% |

| 災害復旧等事業費 | 180 | 180 | 100.0% |

| 2非公共事業費 | 18,400 | 15,741 | 116.9% |

| 食料安定供給特別会計(歳出) | 13,196 | 13,348 | 98.9% |

| 国有林野事業債務管理特別会計(歳出) | 3,295 | 3,347 | 98.4% |

第2章:中小企業の成長と経営基盤強化につながる四つの羅針盤

ここからは、主に中小企業の事業に影響を与える可能性が高い支援事業や補助金制度を掘り下げていきます。

※事業名に付記しているカッコ()内の金額は、令和8年度の概算要求額(一部は所要額)です。

羅針盤1:農業構造の転換と担い手の育成

農業の持続可能性を高めるため、農地の集約化や次世代の担い手の確保・育成に向けた支援が手厚くなっています。

農地集約化と規模拡大の支援

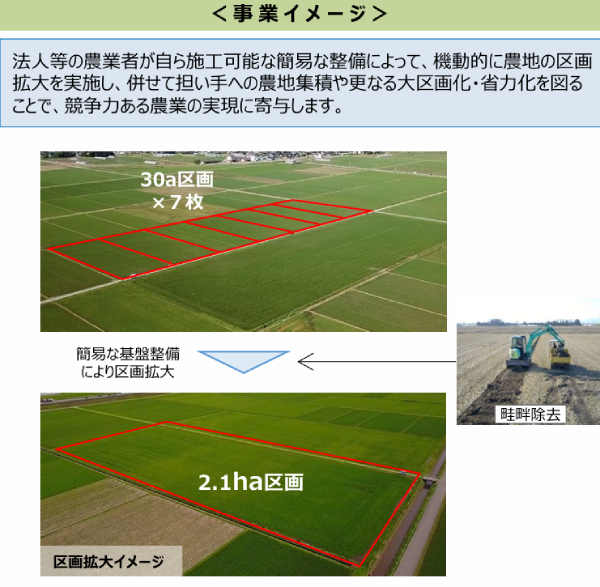

大区画化等加速化支援事業(3,149百万円)

農業者が主体となり、自ら施工することによる畦畔(けいはん)除去などの簡易な整備を行い、農地の大区画化に取り組む場合に支援されます。特に、担い手への集約化を前提とし、1ha以上に大区画化する場合は、助成単価が約1.3倍まで引き上げられます。これは、地域計画の実現に向けた効率的な生産体制の確立を後押しするものです。助成単価は、区画拡大で7万円/10a、畦畔除去で4万円/100mなど、定額で交付されます。

農地利用効率化等支援交付金(3,007百万円)

地域の中核となって農地を引き受ける担い手が経営改善に取り組む場合、具体的には、農業用機械や施設の導入を支援します。支援対象は、地域計画に位置付けられた農地集積や集約化に取り組む担い手です。補助率は購入の場合3/10以内、リースは定額で上限1,500万円とされており、融資と連携したタイプ(補助率:3/10)も用意されています。

新規就農、雇用、女性活躍の支援

新規就農者育成総合対策(17,684百万円)

新たに経営を開始する認定新規就農者(就農時49歳以下)に対し、資金が交付されます。経営開始資金は月額12.5万円が最長3年間、研修期間中の就農準備資金は月額12.5万円が最長2年間交付されます。また、就農後の経営発展のために必要な機械や施設等の導入も支援されます。この場合、は都道府県支援分の2倍を国が支援する(国費上限500万円、国の補助上限1/2など)手厚い内容です。

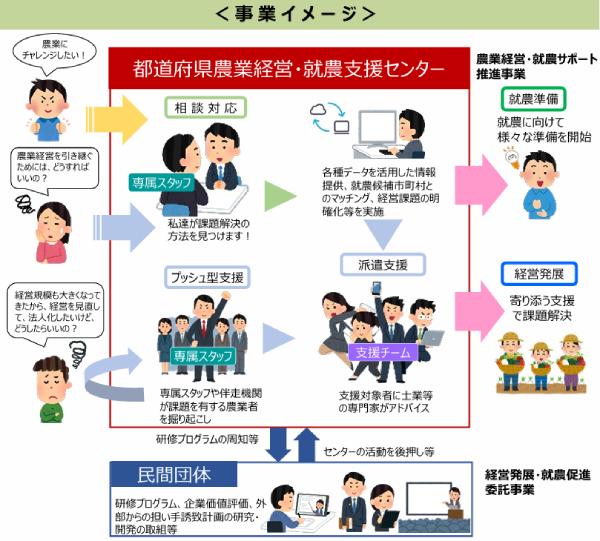

農業経営・就農支援体制整備推進事業(1,130百万円)

都道府県が農業経営・就農支援センターとしての機能を担う体制を整備し、就農・参入の相談対応や、農業経営の改善、法人化や円滑な継承等の課題解決のための専門家によるアドバイス等を行う取組を支援します。支援対象には、農業経営人材を育成する研修プログラムの開発や、外部からの担い手誘致に関する計画策定等が含まれます

羅針盤から読み解くビジネスへのヒント

これらの事業は、農業生産法人だけでなく、周辺産業に以下の機会をもたらすと考えられます。

- 建設・土木業者

大区画化等加速化支援事業は、農業者が自ら行う簡易整備を支援していますが、実質的には、畦畔除去や暗渠排水といった農地整備の小規模案件が継続的に発生する基盤となり、地域内の建設・土木業者にとって安定的な事業機会を生み出すでしょう。 - 機械・資材メーカー、リース業者

農地利用効率化等支援交付金や新規就農者育成総合対策に基づく経営発展支援により、担い手による大型農業機械や施設の導入が加速し、リースや販売需要が増加すると予想されます。 - コンサルティング・士業

農業経営・就農支援体制整備推進事業に含まれる専門家によるアドバイスは、農業に特化した経営・財務コンサルティング市場や、法人化・事業承継支援を行う士業のビジネス機会につながると考えられます。

羅針盤2:スマート化と革新技術で生産性向上

生産性の飛躍的向上を目指すスマート農業への投資は、IT企業や機械メーカーにとって最大のビジネスチャンスです。

スマート農業技術活用促進集中支援プログラム(30,648百万円)

農業の生産コスト大幅削減等の生産性向上を図るため、スマート農業技術の活用や、低コスト・小型化など現場ニーズ即応型技術の研究開発を集中支援する事業群です。農業経営体がスマート農業機械を導入する場合の支援や、革新的な技術を持つスタートアップへの伴走支援、共同利用施設の再編や合理化に必要な機械の導入を支援する事業などが含まれており、スマート技術の実装を加速させる柱となります。

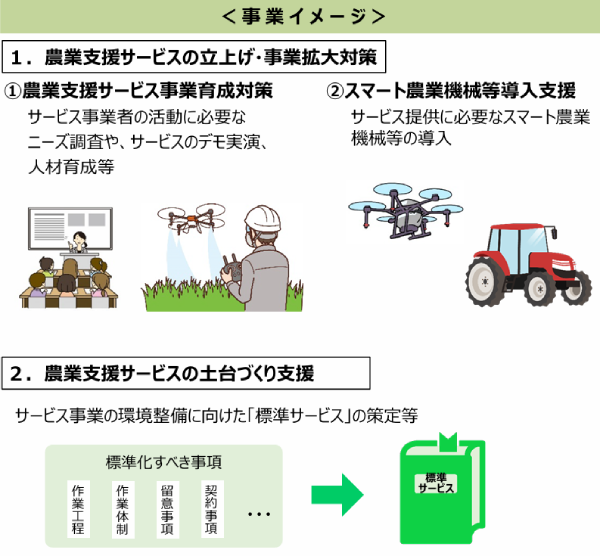

スマート農業・農業支援サービス事業導入総合サポート事業(980百万円)

農業支援サービス事業者の育成や事業拡大を支援します。具体的には、スマート農業機械等を導入し、機械作業受託等のサービスを提供する事業を支援します。補助率は1/2以内とされ、地域全体でのスマート農業技術の普及を牽引するサービス提供側の事業基盤構築を後押しする内容です。

生産性の抜本的な向上を加速化する革新的新品種開発(1,030百万円)

高温耐性品種など革新的な特性を持った品種や、開発した品種の利用拡大に役立つ栽培技術、省力的な種苗生産技術、育種素材の開発等を推進します。交付または委託先は、研究機関や民間団体等が対象となる見込みです。

羅針盤から読み解くビジネスへのヒント

この分野は、IT・技術系の企業の新たな主戦場となるでしょう。

- IT・システム開発企業

スマート農業・農業支援サービス事業導入総合サポート事業は、農作業受託のための自動操舵システムやドローンといったハードウェアだけでなく、それらを運用・管理するためのデータプラットフォームの構築や農業データ解析アプリの開発といったソフトウェア、システム開発の需要を大きく創出する可能性があります。 - 機械メーカー、研究開発部門

スマート農業技術活用促進集中支援プログラムでは、中山間地域向けの低コスト、小型化された管理作業機など、現場のニーズに即した特殊な農業機械の開発、製造にビジネスチャンスが生まれるでしょう。 - 農業分野のスタートアップと、それに投資するベンチャーキャピタル

農業分野のスタートアップを対象とした総合的支援が拡充されており、知財、法務、経営人材とのマッチング等の伴走支援が受けられます。革新的な技術を持つスタートアップは、農業分野で短期間に成長できる好機となると予想されます。

羅針盤3:農山漁村の多角化と地域ビジネス

農業・漁業の枠を超え、地域の資源を活用して所得向上と雇用創出を図るビジネス(農泊、農福連携、輸出など)が強く推進されています。

地域資源活用価値創出対策(8,575百万円の内数)

農林水産物などの地域資源を活用し、農山漁村における所得向上と雇用機会の確保を図る「里業」推進などの取組を推進します。具体的には、農泊(農山漁村滞在型旅行)の実施体制の整備や経営強化、観光コンテンツの磨き上げ、GI産品(その地域ならではの産物や食品)を活用した食コンテンツの開発、ガイドの育成・確保、農福連携(障害者が農業分野で活躍しながら社会参画を実現すること)の推進に必要となる生産施設の整備といった取組を支援します。

食品産業の輸出向けHACCP等対応施設整備事業(123百万円)

食品製造事業者等が行う、輸出先国等の規制や条件(HACCP、ハラールなど)に適合した施設の新設・改修、機器の整備を支援します。補助率は1/2以内であり、輸出を本格化させたい食品加工業や流通業の中小企業にとって、衛生基準に対応するための強力な後押しとなります。

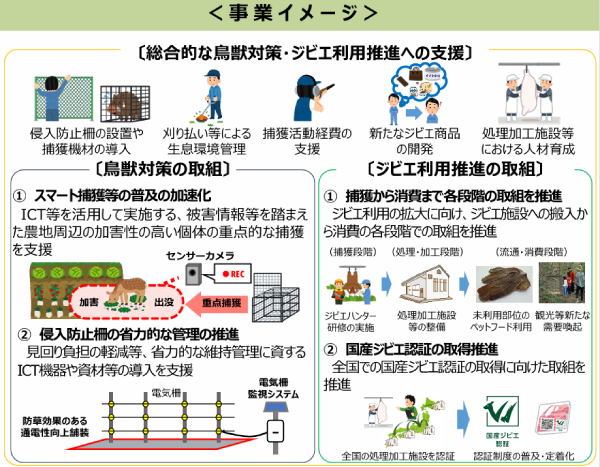

鳥獣被害防止総合対策交付金(11,627百万円)

被害防止計画に基づく地域ぐるみの鳥獣被害対策(侵入防止柵の設置、捕獲機材の導入など)や、ジビエ利用の拡大に向けた処理加工施設の整備やハンター研修を支援します。地域協議会や民間団体への補助率は定額または1/2とされ、ICTを活用した重点的捕獲や、柵の管理省力化に役立つ機器導入も支援の対象となります。

羅針盤から読み解くビジネスへのヒント

農山漁村の多角化は、幅広い中小企業に参画機会を提供するでしょう。

- 観光、宿泊、飲食業

農山漁村振興交付金は、古民家を改修した農泊施設の整備や、地域産品を活用した食コンテンツ開発に資金を投じており、地域密着型の観光・飲食業や、これらの施設改修を行う建設業者にとって大きな市場機会となるでしょう。 - 食品加工、流通業

食品産業の輸出向けHACCP等対応施設整備事業により、衛生管理に特化した設備メーカーや、施設設計コンサルタントへの需要が高まると考えられます。 - 環境、セキュリティ企業

鳥獣被害防止総合対策交付金では、ジビエ処理加工施設の整備や、侵入防止柵の管理を省力化するICT機器や資材の導入が支援されており、野生鳥獣の捕獲から販売までのサプライチェーンや、IoTを活用した鳥獣対策技術を提供する企業にとってビジネスチャンスとなる可能性があります。

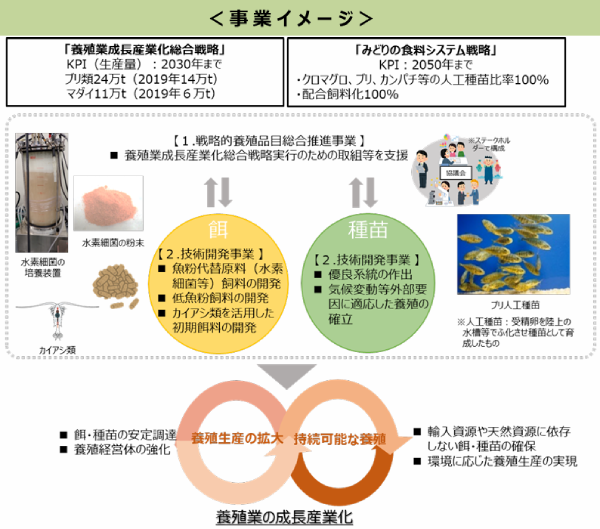

羅針盤4:水産業の強靭化と成長産業化

水産業では、海洋環境の変化や資源変動に対応するため、構造改革とスマート化、養殖技術の確立に重点が置かれています。

漁業構造改革総合対策事業(7,000百万円)

海洋環境の変化に適応した操業にチャレンジする漁業者に対し、高性能漁船の導入、操業転換、協業化・法人化などを支援します。また、マーケットイン型養殖業(需要に応じた適正な養殖業)の実証に必要な資材や機材導入も支援され、大規模な構造転換を後押しする基金からの助成が中心となります。

スマート水産業推進事業(835百万円)

地域におけるスマート化をリードする伴走者の育成や、スマート機械の導入・利用、まき網漁業の自動操業に向けたAI技術開発、操業の見える化実証(漁船にカメラ設置)などを支援します。前年度(180百万円)比で予算が大幅に増加しており、水産業のDXを加速させる強い意図が読み取れます。

養殖業成長産業化推進事業(395百万円)

輸入や天然資源に依存している魚粉の使用割合を削減した飼料の開発や、優良系統の人工種苗(ブリ類、サーモン、クロマグロ)の開発を支援します。地球環境に配慮しつつ、世界の水産物市場で競争できる養殖技術の確立を目指すもので、技術開発委託などを通じて実施されます。

羅針盤から読み解くビジネスへのヒント

水産業の構造改革は、技術を持つ中小企業にとって新たな市場となります。

- 造船、機械、IT企業

漁業構造改革総合対策事業による高性能漁船の導入や、スマート水産業推進事業に基づくAI技術開発、操業データの収集・解析システムは、大きな需要を創出すると考えられます。 - 飼料、種苗メーカー

養殖業成長産業化推進事業による魚粉代替飼料の研究開発や優良人工種苗の開発は、持続可能な養殖業を支える技術開発分野にビジネスチャンスが生まれるでしょう。 - 観光、レジャー産業

海業振興支援事業(800百万円)では、漁港施設を活用した地域の所得向上と雇用機会の確保に資する海業(海や漁村における水産物、漁港、漁村文化といった地域資源の価値や魅力を活用する事業)のモデルづくりが支援されます。漁港施設を活用した観光コンテンツ開発やマリンレジャーサービスを計画する事業者にとって、新しい事業機会となるでしょう。

第3章:その他の重要政策

第3章では、国民生活の根幹となる食料の安定供給や、農業経営全体のリスク管理に関わる重要政策を見ていきます。これらの政策動向は、最終的に農林漁業者の経営環境や、市場の価格形成にも影響を与えると考えられます。

羅針盤5:食料安全保障と安定供給の基盤

水田活用の直接支払交付金等(296,000百万円)

水田を活用し、麦、大豆、米粉用米などの戦略作物を生産する農業者に対して交付されるもので、食料自給力の確保に向けた中心的な支援策です。水田の畑地化による高収益作物の導入・定着推進も対象です。

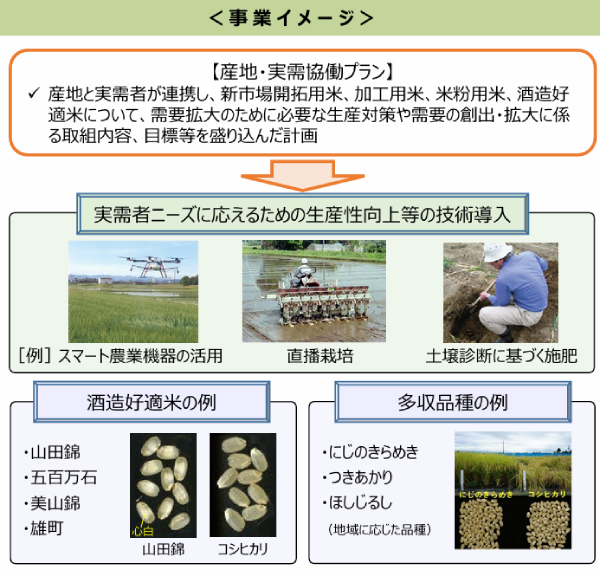

コメ新市場開拓等促進事業(20,000百万円)

バイヤーらと連携し、新市場開拓用米、加工用米、米粉用米、酒造好適米の生産性向上に取り組む農業者を支援します。前年度(11,000百万円)から大幅に増額されており、多収品種を作付けする場合に加算措置を講じるなど、用途別米の生産拡大を強力に推進する政策です。

畑作物の直接支払交付金(ゲタ対策)(所要額202,384百万円)

麦、大豆、てん菜、でん粉原料用ばれいしょなどの畑作物を生産する担い手(認定農業者等)に対し、諸外国との生産条件の格差から生じる不利を補正し、経営安定を図るための交付金です。

羅針盤6:未来のリスクに備える安心設計

収入保険制度の実施(46,577百万円)

青色申告を行っている農業者(個人・法人)を対象に、自然災害だけでなく、価格低下なども含めた収入減少を補填する制度の実施に必要な経費です。農業経営全体のリスクをカバーするセーフティーネットの核として機能します。

家畜衛生等総合対策(家畜伝染病予防費 4,761百万円/国内防疫・水際対策 3,420百万円)

家畜伝染病(豚熱、鳥インフルエンザなど)の発生予防、まん延防止対策や、産業動物獣医師の確保・育成を支援する、国家的な防疫体制強化に関わる施策です。

みどりの食料システム戦略推進総合対策(3,911百万円)

みどりの食料システム戦略に基づき、環境と調和の取れた食料システムを確立するため、化学農薬や化学肥料の使用量低減など環境負荷低減につながる取組や、有機農業への転換に役立つ施設整備などを支援するものです。

みどりの食料システム戦略(みどり戦略)

食料、農林水産業の生産力向上と持続性の両立を革新的な方法(イノベーション)で実現するために、2021年に国が策定した政策方針です。

まとめ:未来の「食」にまつわる設計図

農林水産省の令和8年度概算要求は、単なる予算配分ではなく、中小企業の皆さまにとって、未来の「食」にまつわる設計図とも言えます。食料安全保障の強化という大目標のもと、構造改革とDXに集中的に資金が投じられており、関係する企業にとっては、事業を成長させるための具体的な指針となりうるものです。

- 「構造転換」市場:農地の集約化や高性能機械・施設の導入が加速し、建設、機械、リース市場に安定的な需要が生まれるでしょう。

- 「DX・技術革新」市場:スマート農業の推進、特に農業支援サービス事業者の育成は、IT・システム開発企業にとって、技術を実装し、収益を上げる絶好の機会になると考えられます。

- 「地域多角化」市場:農泊、農福連携、輸出向けHACCP対応施設整備の支援により、地域資源を活かした複合ビジネスや、海外市場をターゲットとしたビジネスへの参画機会が拡大すると見込まれます。

この羅針盤を手に、貴社の技術やサービスがどの市場で輝けるのか、具体的な事業計画に落とし込んで検討してみてはいかがでしょうか。

あわせて読む

▼ BizRizeでは、無料相談を行っております! ▼

▼ 補助金情報を毎週お届け!無料メルマガ配信中です ▼

BizRize事務局

ヒト・モノ・カネに関する経営資源を、効率よく活用できるプラットフォーム「BizRize」を運営。毎週木曜に経営者向けの勉強会を開催し、補助金や資金調達に役立つ情報を無料メルマガで配信中!