農林水産物や食品の輸出を目指すうえで欠かせないのが、HACCP(ハサップ)認定・認証です。HACCPとは、食品の安全性を確保するための衛生管理手法で、食品製造の全工程で食中毒菌汚染や異物混入といった危害要因を分析し、特に重要な工程を継続的に管理・記録するものです。

この認定・認証の取得に向けた費用を補助する国の事業「食品産業の輸出向けHACCP等対応施設整備事業」が、令和6年度補正予算および令和7年度当初予算に基づき公募されています。

提出すべき書類は多岐に渡り、5年間の数値目標の設定なども求められる本事業は、乗り越えるべきハードルは決して低くありません。しかし、検討してみたいとお考えならば、申請窓口である都道府県の担当部署(2025年4月1日現在の窓口一覧)と早めに協議・相談されることをお勧めします。高く険しい山ではありますが、本気で山頂を目指す方にとっては、本事業による補助金に加え、別途用意されている融資制度(日本政策金融公庫による「農林水産物・食品輸出基盤強化資金」など)や保証料助成制度(「農林水産物・食品輸出関連信用保証支援事業」)を併用することで、資金面の支援を強化することも可能です。これらは、制度上は別枠ですが、輸出拡大を目指す事業者に対して、国が連携して提供する「三位一体の支援」として位置づけられます。それでは事業の概要を見ていきましょう。

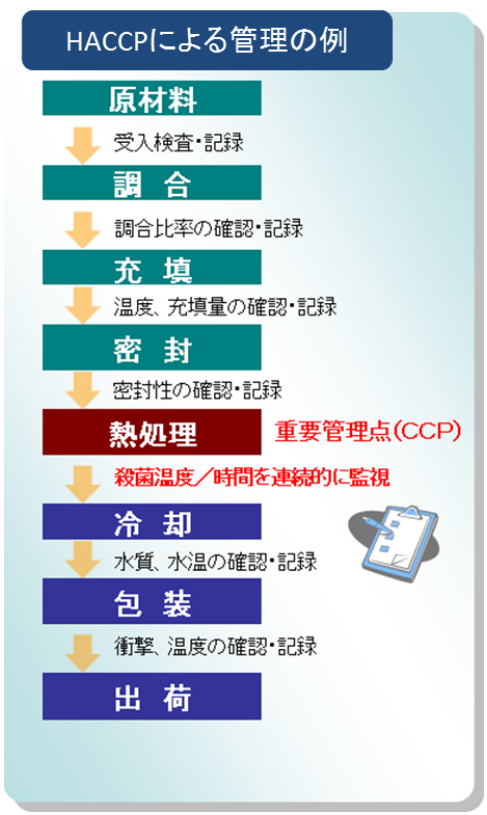

01 HACCPとは?

HACCP(ハサップ)とは、Hazard Analysis and Critical Control Pointの略で、食品の安全を確保するための衛生管理の手法のことです。

食品等事業者自らが、食中毒菌汚染や異物混入等の危害を生じさせうる要因(ハザード)を把握する

原材料の入荷から製品の出荷に至るすべての工程の中で、それらの危害要因を除去又は低減させるために特に重要な工程について管理する

製品の安全性を確保する

衛生管理手法の大枠は、このようなイメージです。この衛生管理手法は 国連の国連食糧農業機関(FAO)と世界保健機関(WHO)の合同機関である食品規格 (コーデックス) 委員会が公表し、各国にその採用を推奨している、国際的にも認められた規格です。

1-1 対処療法ではなく、問題発生を防ぐ仕組み

従来の抜取検査による衛生管理に比べると、HACCP方式は大きく二つのメリットがあります。

- より効果的に問題のある製品の出荷を未然に防ぐことが可能

- 原因の追及を容易にすることが可能

HACCPを導入した施設では、定められた手順や方法を、必要な教育や訓練を受けた従業員が日常の製造過程の中できちんと守っていくことが必要です。具体的には、営業者に「一般的な衛生管理」および「HACCPに沿った衛生管理」に関する基準に基づき衛生管理計画を作成することや従業員への周知徹底、衛生管理の実施状況の記録と保存などが義務付けられています。

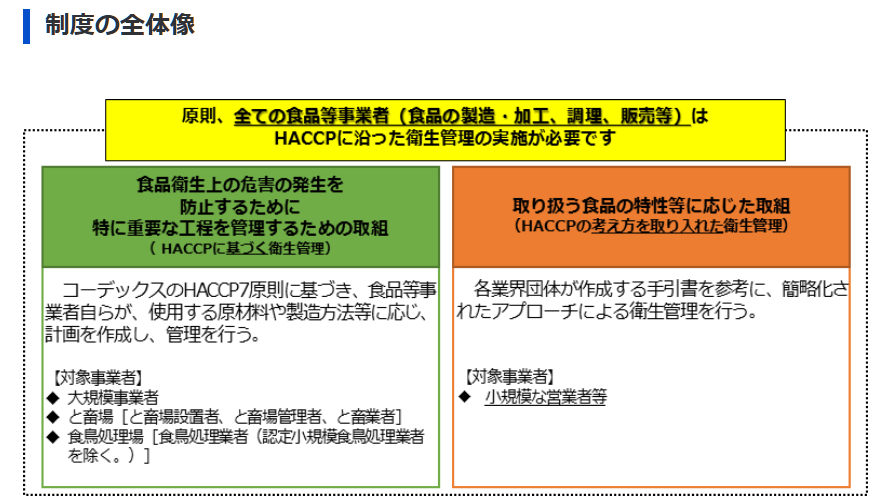

1-2 日本では2021年に原則義務化

国内では2021年に原則、義務化されました。ただし、大規模事業者などと小規模な営業者などでは、取り組むべき内容の程度に違いがあります。

- 大規模事業者など:コーデックスのHACCP7原則に基づき、食品等事業者自らが、使用する原材料や製造方法等に応じ、計画を作成し、管理を行う。

- 小規模な営業者等:各業界団体が作成する手引書を参考に、簡略化されたアプローチによる 衛生管理を行う。

また、農業及び水産業における食品の採取業はHACCPに沿った衛生管理の制度化の対象外であり、公衆衛生に与える影響が少ない営業(食品又は添加物の輸入業など)については、食品等事業者として一般的な衛生管理を実施する必要はあるものの、HACCPに沿った衛生管理を実施する必要はありません。

02 輸出へのパスポート

日本国内のHACCP基準については、これまでご紹介した通り、大規模事業者とそれ以外の事業者で求められる取り組み内容に濃淡があります。しかし、輸出に際しては、国内の企業規模による区分けとは異なり、輸出先の国・地域が定める厳格な基準への対応が求められます。

具体的には、輸出を計画する事業者は、HACCP等に関する認定・認証を取得することが不可欠となるだけでなく、輸出先の国・地域によっては個別の衛生管理基準の遵守や、ISO22000、FSSC22000といった国際的な食品安全マネジメントシステム規格の取得が必須となる場合もあります。例えば、米国FDA(食品医薬品局)は食品の安全性に関する包括的な規制を定めており、EU(欧州連合)は加盟国共通の食品安全基準を定めています。

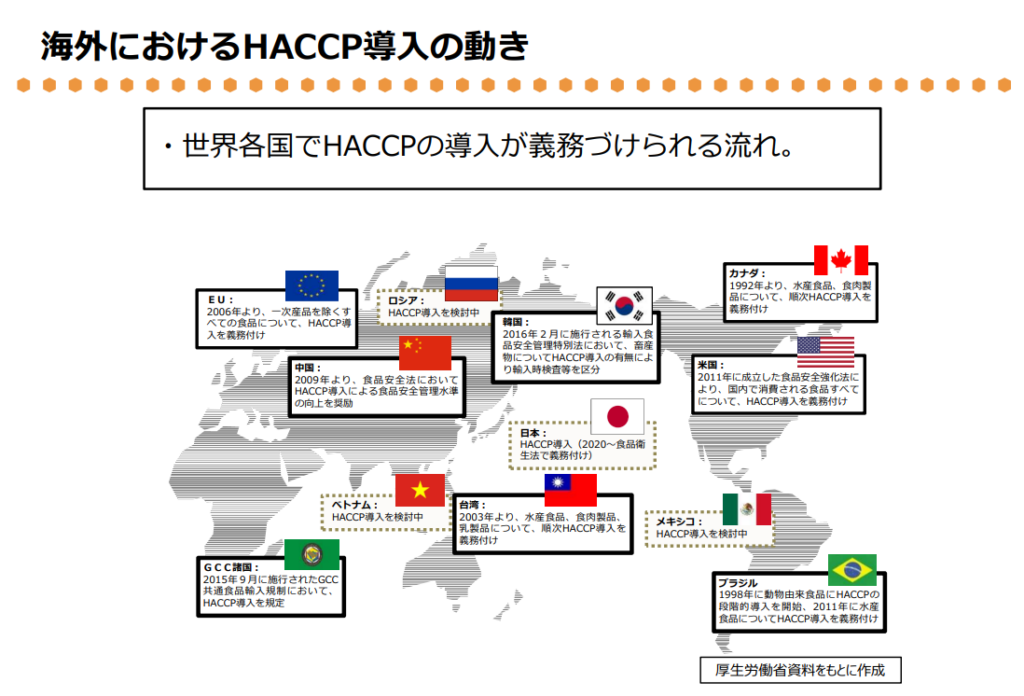

農林水産省の資料によると、世界各国でHACCPの導入が義務付けられる流れとなっており、このため、HACCPへの対応は、まさに「輸出へのパスポート」とも言えるでしょう。

そこで、これらの対応に必要な施設整備費などの一部を補助することを目的として農林水産省が実施している事業が、今回ご紹介する食品産業の輸出向けHACCP等対応施設整備事業です。日本政府にとって、HACCP認定・認証へ向けた取組を後押しすることは、食品の輸出拡大戦略における重点施策でもあります。

03 HACCP等の認定・認証の取得が必須

本事業は、施設整備と連動してHACCP等の認定・認証を取得することを必須の要件としています。単に「機器を更新したい」、「施設を改修したい」との考えは、採択される計画になりません。補助対象となる取り組みは、HACCP等の認定・認証の取得、または輸出先国の規制に対応するために必要なものです。交付要綱には、輸出先国の規制への対応を行うために行う、HACCP等の認定・認証を取得等する取組(既に輸出向けHACCP等の認定・認証を取得している事業者が、認定・認証範囲の追加等を行う場合を含む)およびエに定める対応を行う以下の取組が挙げられています。

ア 輸出促進法第17条に基づく適合施設の認定取得を行う場合

イ 輸出に対応するために必要な次のいずれかの認証取得を行う場合

(ア)ISO22000、GFSI承認規格(FSSC22000、SQF、JFS-C等)、FSMA(米国食品安 全強化法)への対応、ハラール・コーシャ

(イ)JFS-B、有機JAS等

ウ 上記ア又はイに定める輸出向けHACCP等の認定・認証を既に取得している事業 者であり、事業実施計画において次に定める認定・認証範囲の追加等を行う場合

(ア)認定・認証品目の追加

(イ)認定・認証製造ライン等の追加・変更

(ウ)認定・認証対象エリア等の追加・変更

(エ)既に取得した認定・認証を維持しつつ、当該認定・認証品目等に係る機器整備などを行う場合

エ 輸出先国における検疫や添加物等の認定・認証の取得等を伴わない規制への対応を行う場合

具体的には、以下の事業および経費が補助対象となります。

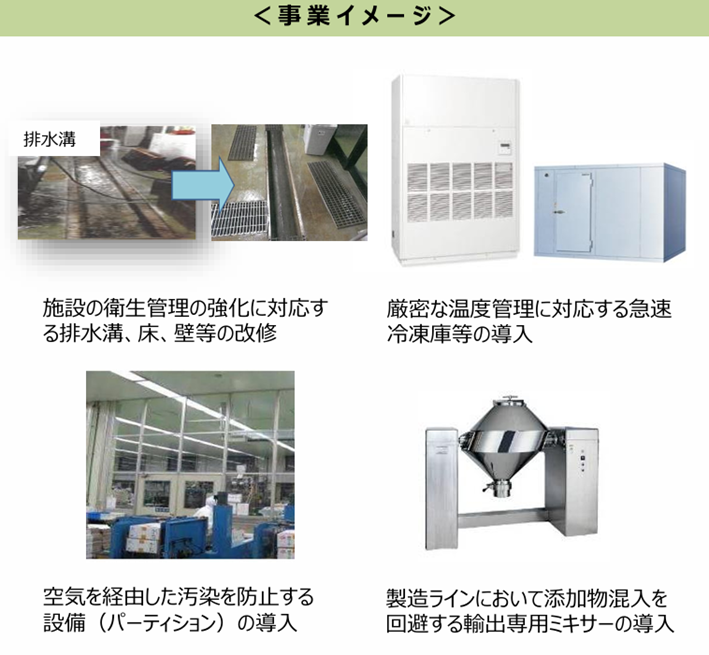

(1)施設等整備事業(ハード面)

加工食品などの輸出拡大に必要な製造・加工、流通などの施設の新設・増築(掛かり増し経費)、改修及び機器の整備

補助対象となる経費具体例は、輸出先国の規制に対応するために必要な施設等の整備に要する費用(施設の新設、増築、改築及び修繕を含む)です。

排水溝、床、壁などの改修/急速冷凍庫/パーティション/専用ミキサー/エアーシャワー/殺菌機などの衛生管理設備/温度管理を要する装置・設備の導入など

ただし、施設の新設・増築については、通常の施設整備費との差額(=掛かり増し分)だけが補助対象となり、そのうちの2分の1が交付されます。

掛かり増し経費=HACCP対応経費-HACCP非対応経費

HACCP対応経費:HACCP対応施設を整備するために要する費用

HACCP非対応経費:HACCP対応を考慮しない、通常の施設整備に要する費用 すなわち、掛かり増し経費とは、HACCP対応のために余分にかかった費用が補助される仕組みです。

(2)効果促進事業(ソフト面)

(1)の施設等整備事業と一体的に行い、その効果を一層高めるために必要なコンサルティングなどの実施

補助対象となる経費具体例は、コンサルティングや手数料等に要する費用、HACCP認定・認証取得後の適切な管理・運用を行うための人材育成に要する費用、施設整備などと一体となって、その効果を一層高めるために必要な事業または事務に要する費用です。

従業員へのHACCPの教育/HACCP導入に関する指導/衛生管理手順作成の助言/指摘事項の改善に対する指導など

効果促進事業に要する費用は、施設等整備事業に要する費用の20%以内に限定されます。

注意

以下のような経費は、補助対象外となりますので、注意してください。

- 不動産取得に関する経費、既存施設等の取壊し及び撤去に係る経費、整備後の施設及び機器の維持、保守、管理、点検、調査及び運営に係る費用など。

- 本事業の業務を実施するために雇用した者に支払う経費のうち、雇用関係が生じるような月決めの給与、賞与、退職金その他各種手当や、通常の生産活動のための設備投資費用、パソコンやサーバの購入費、事務所などの家賃、保証金、敷金、仲介手数料光熱水費など。

04 必要書類など

本事業の申請にあたっては、事業実施計画と輸出事業計画を策定し、提出する必要があります。

4-1 事業実施計画

- 記載する様式は、令和6年度補正用と令和7年度当初用に分かれて提供されています。

- 取得を予定している認定・認証に関すること、および機械・設備の整備計画などについて記載します。

- 本事業に関するウェブサイトに、「事業実施計画の作成ポイント」という資料が掲載されていますので、参考にしてください。

4-2 施設改修・機器整備等の必要性(※事業実施計画書の別添)

機器整備などが必要な理由について説明する文書です。具体的には、以下の事項について記載してください。

- 全ての導入機器及び施設改修について、利用方法の概要とHACCP認定・認証を取得するために必要な理由・特徴の説明

- 機器選択において専門家によるアドバイスを受けている場合は、必ずその内容

- 各認証取得のための要求事項のどこに対応しているかについての説明

4-3 輸出事業計画

- 農林水産物または食品の輸出の拡大を図るために、これらの生産、製造、加工又は流通の合理化、高度化その他の改善を図る事業に関する計画を作成し、農林水産大臣から認定を受けるものです。

- ターゲットとする輸出先国のニーズを具体的に把握しているか、輸出に対応するための課題と取組が明確な内容となっているか、目標年における輸出額の設定が現在の商流と新たな商流から適正な設定となっているか、コンサルティング会社やJETRO、輸出の専門家などの輸出事業に関する知見を有する者と連携して、PDCAサイクルを回せる体制が整備されているか、などの観点が主な認定基準となっていますので、これらの基準を満たしていることが分かる情報を記載する必要があります。

- 本事業に関する農林水産省のホームページには、「輸出事業計画策定の手引き」や、これまでに認定された輸出事業計画の一覧が掲載されていますので、参考にしてください。

注意

輸出事業計画の認定を受けるには、GFPコミュニティサイトに登録することが必要です。GFPとは、Global Farmers / Fishermen / Foresters / Food Manufacturers Projectの略称で、農林水産省が推進する日本の農林水産物・食品輸出プロジェクトです。農林水産物や食品の輸出に取り組む生産者と事業者らのサポートと連携を図る同サイトに登録した方を対象に、農林水産省が「輸出の可能性」を診断した上で、サポートを行います。

4-4 申請窓口は都道府県

本事業の申請(書類の提出先)は、都道府県の担当部署です。本事業に関する相談・協議などを含む問い合わせ窓口一覧は、本事業に関する農林水産省のホームページに掲載されています。

なお、受付の締切期限も各都道府県が設定しています。都道府県による審査後の農政局等への提出期限は、令和7年8月4日(月)となっています。申請を検討している方は、必ず都道府県の窓口の締め切りを確認し、都道府県と十分に相談・協議しながら手続きなどを進めてください。

05 補助対象となる主な要件や条件

5-1 事業実施主体

食品製造者、食品流通事業者、中間加工事業者等であり、次のいずれかに該当する者とする(法人格を有する農林漁業者又はそれらの組織する団体が、製造・加工、流通等の事業を行う場合も含む)。

ア 法人

イ 地方公共団体

ウ 上記のほか、本事業の事業実施者として、都道府県知事が適当と認める者

5-2 交付金額

令和6年度補正予算:1事業申請当たり上限5億円、下限250万円

令和7年度当初予算:1事業申請当たり上限0.5億円程度(下限なし)

5-3 補助率

令和6年度補正および令和7年度当初いずれも1/2以内

5-4 成果目標

事業実施計画(4-1参照)作成時から5年以内に輸出額を2000万円以上増加させる数値目標が設定されています。

5-5 貸付

交付対象事業費に充てるために、金融機関などから、交付対象事業の全体事業費(施設等整備事業と効果促進事業の事業費の合計額をいう) の10%以上の貸付けを受けて事業を実施することが必要です。この貸付は、「10-1 政策金融公庫による長期融資」を充てることも可能です。

5-6 投資効率

投資効率が2.0以上であること。

投資効率 =(年総効果額 ÷ 還元率)÷ 施設等整備事業の総事業費

※「年総効果額」は、輸出額の増加や付加価値額の増加などを金額換算したものです。

5-7 HACCP チームの編成

事業を実施する者は、HACCP チームを編成します。チームメンバーにはHACCP研修受講済みの者を含むことが必要です(輸出拡大に取り組む品目が食品の場合)。

5-8 申請制限

認定・認証を取得する品目については、支援の重複などを回避する観点から、以下のような制限が設けられています。

- 令和6年度補正予算分:令和4年12月2日以降に認定・認証を取得した品目ではないこと。

- 令和7年度当初予算分:令和5年4月1日以降に認定・認証を取得した品目ではないこと。

06 配分基準

本事業においては、事業実施計画書の内容をもとに、配分基準に基づく採点(ポイント加算)を行い、ポイントの合計値が高い事業者から順に配分が行われます。ポイントが16ポイント以上の事業実施計画が配分対象となります。

配分基準の主な評価項目

- 直近3年の輸出実績の有無

- 取得済の輸出向けHACCP等の認定・認証の有無

- 輸出目標額 ・ 輸出向けHACCP等の認定・認証の取得予定の有無など 詳細は、本事業に関するホームページにある「事業概要」を参照してください。

07 事業着手前に実施設計書を提出

補助金の交付決定を受け、施設整備などの事業に着手する際は、あらかじめ総会議決など所定の手続を行って事業の施工方法等を決定した上で、実施設計書(設計図面、仕様書及び工事費明細書等の工事の実施に必要な設計図書のこと)を作成し、都道府県知事に提出する必要があります。

08 交付金返還を求められる事態にならないために

- 農林水産省の資料「より良き事業実施のために」には、「ソフト対策(認定・認証取得)は、進捗管理が上手くいっていない案件が散見されます。取得のための活動を行わないと、最悪、交付金の返還もあり得ます」との記載があります。事業の採択は、設定されたHACCP認定・認証の取得や輸出目標の達成に基づいて行われるため、これらの目標を達成することが必須です。

- 本事業では原則として、交付決定前の事業着手は認められていません(一部、例外あり)。交付決定前に事業に着手してしまうと交付を受けられず、また、交付済みの場合は交付金の返還が求められてしまいます。農林水産省の資料によると、事業着手に該当する例として、(事業対象の)工事開始、またはその契約、(事業対象の)機器購入、またはその発注が挙げられていますので、これらの事業は交付決定後に着手するようにしてください。本事業は、補助金額の上限が大きいだけに、特に慎重な対応が求められます。

09 本事業遂行の主な流れ

本事業の申請までの主な流れは、以下の通りです。

10 融資と保証料助成を加えた三位一体の支援

食品産業の輸出向けHACCP等対応施設整備事業は、農林水産物・食品の輸出拡大を目指す食品等事業者に対し、輸出先国の規制・条件(食品衛生、ハラール・コーシャなど)に対応した施設の新設・増築・改築・修繕や、機器の整備を支援する国の補助金制度です。この補助金は、交付対象経費の2分の1以内が助成されます。この主要な補助金に加えて、事業者は別途用意されている融資制度(株式会社日本政策金融公庫)や、信用保証に係る保証料助成制度(公益財団法人食品等流通合理化促進機構)を併用することで、資金面の支援を強化することが可能です。これらは本補助事業とは別の制度ではありますが、輸出拡大を目指す事業者に対し、国が連携して提供する「三位一体の支援」として位置づけられています。

10-1 政策金融公庫による長期融資

本事業に要する自己負担資金に関して、認定輸出事業者(農林水産事業者、食品等製造事業者、食品等流通事業者など)は、株式会社日本政策金融公庫から自己負担額の80%に相当する額(民間金融機関との協調融資を想定)の融資(償還期限は25年以内)を受けることが出来ます。

なお、本補助事業(食品産業の輸出向けHACCP等対応施設整備事業)の交付対象となるには、事業実施主体の要件として、交付対象事業の全体事業費(施設等整備事業と効果促進事業の合計額)の10%以上の貸付けを受けることが求められます(地方公共団体を除く)。詳しくは、農林水産省の資料「日本政策金融公庫の農林水産物・食品輸出基盤強化資金について(2024年4月)」を参照してください。

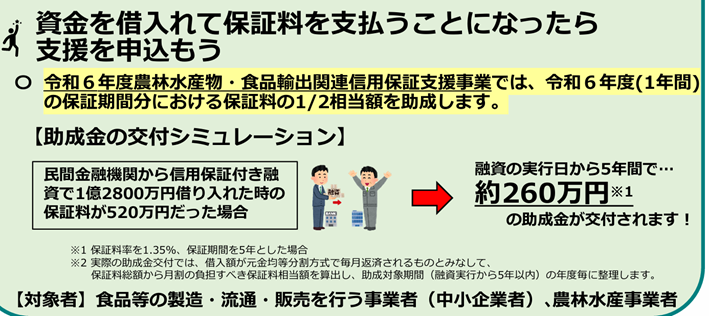

10-2 保証料の1/2を助成

輸出事業計画の認定を受けた農林水産事業者、食品等事業者が、同計画の実施に必要な資金について、金融機関から債務保証(信用保証を含む)付き借入れをする際に支払った保証料について、1/2相当額の助成(助成対象期間5年間)を受けられる場合があります。詳しくは、公益財団法人 食品等流通合理化促進機構のホームページを参照してください。

以上の通り、補助金だけではカバーしきれない自己負担分を、融資と保証助成で支えるスキームが用意されています。資金繰りの懸念を軽減し、輸出拡大、HACCP等の認証取得、そして海外展開までを見据えた事業投資に取り組みやすくなるようサポートされています。農林水産物や食品の輸出に関し、国は、単なる設備導入ではなく、輸出拡大・認証取得・海外展開までを視野に入れた成長支援型の制度を設けてサポートしていることが分かります。

11 施設や機器の処分は原則禁止

事業者は、事業計画で定めている輸出先国に向けて、対象品目・製品を輸出するために、施設・機器を 処分制限期間が切れるまで適正に使用する義務があります。 目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供することは原則禁止です。処分に当たっては、事前に承認を得る必要がありますので、必ず都道府県へ相談してください。増築、移転、模様替え等についても、事前に都道府県に相談してください。

12 採択事例

農林水産省は、過去の「優良事例」をホームページで公表しています。これらの事例は、事業者がどのような取り組みを行い、どのような成果を得られたのかを具体的に理解する上で参考となります。一例を見てみましょう。

| 有限会社秋田水産 (北海道枝幸町) | |

| 会社概要 | 水産物の加工・製造・販売・輸出(ホタテ)を実施 |

| 事業期間 | 令和3年11月~令和4年4月(令和2年補正予算) |

| 総事業費 | 95百万円(うち国費48百万円) |

| 事業内容 | 対米HACCP認定(冷凍ホタテ貝柱)取得のためのトンネルフリーザー、多段階選別機、封函機等の機器の導入 |

| 事業効果 | 対米HACCP認定(冷凍ホタテ貝柱)を取得した結果、米国への輸出が可能となった。 |

| 認定認証 | 対米HACCP認定(冷凍ホタテ貝柱)(令和4年8月取得) |

| 会社の特徴的な取組 | オホーツク海で4年かけて育った枝幸ホタテを水揚げ後すぐに超低温で瞬間冷凍しており、高品質な生食用の冷凍ホタテ貝柱を製造・輸出している。事業実施前の輸出先は、台湾や香港のみであったが、事業により導入した機械を活用することで、米国への輸出も可能となった。米国では枝幸産ホタテ貝柱の品質は高く評価されており、今後、米国への輸出は増加する見込み。 |

13 よくある質問

- 交付決定前に、どうしても機器を発注しなければならない場合はどうすればいい?

-

原則として交付決定前の着手(契約・発注・工事開始など)は補助対象外となりますが、やむを得ない事情がある場合は、事前に都道府県を通じて「事前着手届」を提出し、承認を得ることで例外的に認められる場合があります。ただし、承認されない限り補助対象にはなりませんので、必ず都道府県と事前に相談してください。

- 輸出事業計画の認定は、補助金の申請と同時に進めてもいいの?

-

はい、同時並行で進めることは可能です。ただし、補助金の交付申請時点で「輸出事業計画の認定を受けていること」が要件となるため、認定スケジュールを逆算して早めに申請する必要があります。GFPサイトへの登録や、専門家との連携体制の構築も含めて、余裕をもって準備しましょう。

14 まとめ

食品産業の輸出向けHACCP等対応施設整備事業は、今後急速な人口減少社会を迎える中で、日本の農林漁業者及び食品事業者の所得を確保し、生産基盤を維持・強化するために、輸出に新たな活路を見出すことを目的とした事業です。本事業は、輸出拡大を目指す食品製造事業者、食品流通事業者、中間加工事業者等に対し、輸出先国の規制や国際認証(HACCP、ISO22000、FSSC22000、JFS-C、有機JAS、ハラール・コーシャ等)に対応するための施設・機器整備、および認証取得に必要なコンサルティング費用を一体的に支援する強力な制度です。本事業の具体的な目標は、農林水産物・食品の輸出額を2025年までに2兆円、2030年までに5兆円に拡大することにあります。本事業を申請するには、これまでご紹介してきたように多くの準備事項と要件があります。これらの複雑な要件や手続きに対応するためには、早めに各都道府県の窓口に相談し、計画的な準備を進めることが不可欠です。貴社の輸出戦略にこの強力な支援制度をどのように組み込むか、ぜひ検討してみませんか。

▼ BizRizeでは、無料相談を行っております! ▼

▼ 補助金情報を毎週お届け!無料メルマガ配信中です ▼

BizRize事務局

ヒト・モノ・カネに関する経営資源を、効率よく活用できるプラットフォーム「BizRize」を運営。毎週木曜に経営者向けの勉強会を開催し、補助金や資金調達に役立つ情報を無料メルマガで配信中!

環境省-400x267.png)