災害リスクや人手不足に、

基盤整備と新技術で立ち向かう

国土交通省が発表した令和8年度予算概算要求は、今後の日本のインフラ、経済、そして私たちの暮らしがどう変わっていくかを示す重要な指針です。この要求には、大規模なインフラ整備から、AIやデジタル技術の活用、人手不足への対応、そして災害に備えるための多岐にわたる施策が盛り込まれています。

本記事では、この膨大な予算要求の中から、主に中小企業の皆様に直接関わる可能性がある事業を読み解き、今後の経営戦略を立てる羅針盤として活用していただくためのヒントをお届けしたいと思います。

※本記事で使用している図表は、いずれも、国土交通省のウェブサイトに掲載されている資料から引用しています。

第1章:概算要求が示す政策の基本方針

国土交通省が発表した令和8年度予算概算要求は、前年度と比較して増額されており、特に以下の三つの基本方針が優先されています。

- 持続的な経済成長の実現:サプライチェーンの強靭化や、港湾におけるDX、GXの推進、国際競争力の強化を図ります。

- 国民の安全・安心の確保:大規模地震や風水害などへの対応力強化、防災・減災、国土強靱化の推進を掲げています。

- 個性をいかした地域づくりと持続可能で活力ある国づくり:地域の基幹産業の競争力強化や、離島交通の安定的確保を進めます。

要求額の規模から、国がこれらの分野に集中的な投資を計画していることが読み取れます。

| 区分 | 令和8年度 要求額 | 対前年度比 倍率 |

| 一般会計 | 7兆812億円 | 1.19倍 |

| 公共事業関係費 | 6兆2,820億円 | 1.19倍 |

| – 一般公共事業費 | 6兆2,403億円 | 1.19倍 |

| – 災害復旧等 | 416億円 | 1.00倍 |

| 非公共事業 | 7,992億円 | 1.18倍 |

| – その他施設費 | 873億円 | 1.49倍 |

| – 行政経費 | 7,119億円 | 1.15倍 |

| 東日本大震災復興特別会計 | 367億円 | 0.60倍 |

| 財政投融資 | 1兆6,413億円 | 1.23倍 |

第2章:事業解説:五つの羅針盤が指し示す方向

ここでは、特に中小企業の皆様に関わる可能性が高い事業を「羅針盤」としてご紹介します。

※事業名などに付記している金額は概算要求額です。原則として、代表的な事業や補助金を挙げています。

羅針盤1:災害に備える

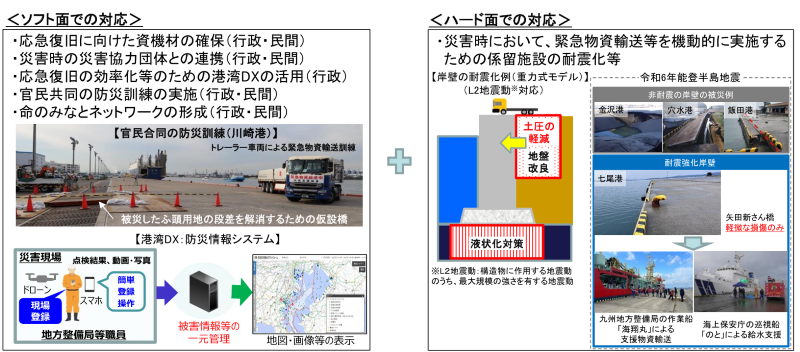

近年の自然災害の激甚化・頻発化は、事業継続性を脅かす大きなリスクです。国土交通省は、大規模地震や豪雨災害に備えるためのインフラ整備と防災対策を強化しています。

鉄道施設の耐震・豪雨対策

鉄道施設総合安全対策事業費補助(13,719百万円)の内数:

主要駅や高架橋、地下鉄トンネルなどの耐震補強、河川に架かる橋梁の流失・傾斜対策、土砂流入防止対策を推進します。

地下駅の浸水対策

都市鉄道整備事業費補助(17,728百万円)の内数:

地下駅出入口やトンネル坑口、電気設備への止水板や防水扉の設置を推進し、浸水被害の防止を図ります。

港湾・海岸施設の耐震・老朽化対策

港湾整備事業(133,528百万円)の内数、港湾海岸事業(17,798百万円)の内数:

老朽化が進む港湾施設や海岸保全施設について、計画的な修繕や更新を進め、災害時にも機能する強靭なインフラを構築します。

国土強靱化に資する研究開発

国土地理院663百万円/(国研)海上・港湾・航空技術研究所経費(6,500百万円)の内数:

AIやドローンを活用した災害情報収集、被災状況の迅速な把握、技術的な支援体制を強化します。

海上保安庁の災害対応力強化

物件費(1,979億円)の内数:

災害対応支援チーム(JETT)の派遣や、大規模災害発生時に必要な資機材の整備を推進します。

国土地理院による地殻変動監視

国土地理院236百万円:

南海トラフ地震等の大規模地震に備え、地殻変動を連続的に観測・解析する体制を強化し、迅速な情報提供を行います 。

羅針盤から読み解くビジネスへのヒント

災害や社会の不安定な状況への備えは、防災関連の製品やサービス(非常用電源、備蓄品、災害情報システムなど)を提供する中小企業が社会的な役割を果たす分野として、需要が高まることが予想されます。また、国が推進するインフラの強靭化(港湾や鉄道の耐震補強など)は、サプライチェーンの途絶リスクを低減する上で極めて重要です。中小企業の皆様には、こうした国の動きを前提に、自社の事業継続計画(BCP)を見直し、社会の安全と安定に貢献する新たなリスクマネジメント戦略を確立することが求められます。

羅針盤2:デジタルで進化する

深刻化する人手不足に対応するため、建設、物流、海事、航空などあらゆる分野でデジタル化が加速しています。

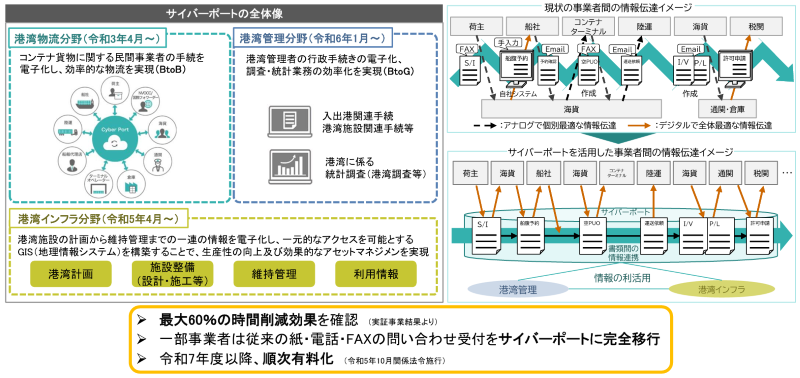

港湾業務のDX

港湾整備事業(133,528百万円)の内数:

港湾関連の手続きを電子化するサイバーポートの機能改善や利用促進を進め、港湾全体の生産性向上を目指します。

建設現場のDX

港湾整備事業(133,528百万円)の内数:

港湾の建設現場では、ICT施工やAIによる海底測量ノイズ除去など、デジタル技術を活用した生産性向上とオートメーション化を推進します。

物流・自動車分野のDX

自動車登録検査関係手続のデジタル化(5,979百万円):

次期MOTAS(自動車登録検査業務電子情報処理システム)の導入に合わせ、自動車登録検査手続きのペーパーレス化、キャッシュレス化を推進します。

海事行政のDX

海事局関係5億円:

海事産業の安全性向上と業務効率化のため、行政手続きのデジタル化や情報の一体管理に必要なシステム整備を進めます。

国土地理院の3次元地図

国土地理院884百万円:

国土全体の3次元地図を整備し、ドローンや自動運転車の運行支援、防災シミュレーションなど、多様な分野での活用を促します。

羅針盤から読み解くビジネスへのヒント

デジタル技術の導入は、中小企業にとってコスト削減だけでなく、新たなビジネスモデルの創出にもつながります。例えば、国が整備する3次元地図やサイバーポートのような情報基盤を活用することで、効率的な物流サービスやドローンを活用した新事業を展開する機会が生まれるでしょう。国の推進するDXの波に乗り、自社の業務効率化や新技術の活用を検討することが求められます。

羅針盤3:環境に配慮する(GX)

2050年カーボンニュートラルの実現に向け、交通やインフラ分野のGXへの投資が加速しています。

港湾のグリーン化

港湾整備事業(133,528百万円)の内数:

カーボンニュートラルポート(CNP)の形成に向け、洋上風力発電施設の導入促進や、水素、アンモニア等の受入環境整備を支援します。

ブルーカーボンの活用

港湾整備事業(133,528百万円)の内数:

藻場、干潟等のブルーインフラの保全、再生、創出を通じて、CO₂吸収源の拡大を図り、Jブルークレジット制度(藻場・干潟の保全活動によるCO₂吸収量を認証し、排出企業等との間で取引可能にする仕組み )の推進を支援します。

鉄道のGX加速化

鉄道技術開発費補助金(110百万円)の内数/鉄道施設総合安全対策事業費補助(13,719百万円)の内数:

鉄道車両の脱炭素化、再エネ発電設備の設置、駅の水素拠点化など、鉄道資産を活用したGXを推進します。

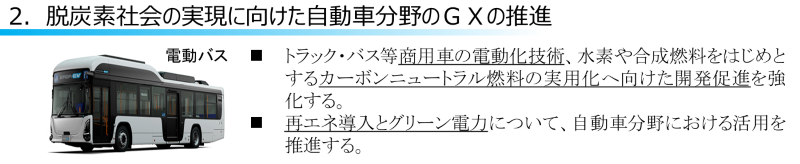

自動車のGX推進

物流・自動車局667百万円:

トラックやバスなどの商用車の電動化技術、水素や合成燃料の実用化に向けた開発を強化します。

羅針盤から読み解くビジネスへのヒント

環境負荷低減への取り組みは、企業の競争力に直結する時代となりました。港湾での再生可能エネルギー導入や、自動車・鉄道の脱炭素化は、関連する資機材の製造、メンテナンスを担う中小企業にとって、新たな需要を生み出します。国のGX関連事業は、脱炭素技術の開発や導入を検討する中小企業にとって大きな追い風となります。

羅針盤4:人とモノを動かす

人手不足が深刻化する中、効率的で強靭な交通、物流ネットワークの構築は、経済活動の根幹を支えます。

物流インフラの機能強化

港湾整備事業(133,528百万円)の内数/幹線鉄道等活性化事業費補助(367百万円)の内数:

国際コンテナ戦略港湾の機能強化や、内航フェリー、RORO船(トラックやトレーラーが自走で船に乗り込み、貨物を積んだまま目的地まで運搬する貨物船)ターミナルの整備を進め、モーダルシフトを強力に促進します。

空港機能の強化

空港整備事業等(802億円)の内数:

羽田空港や成田空港などの首都圏空港の機能強化を進め、国際競争力を高めます。

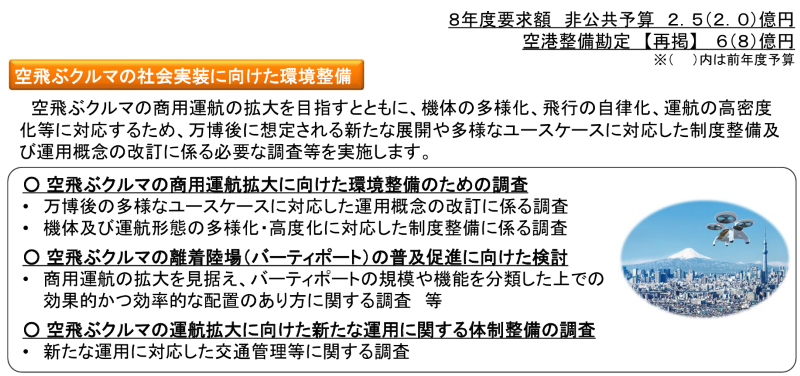

空飛ぶクルマ・ドローンの運航環境整備

航空局・非公共予算2.5億円/空港整備勘定6億円:

空飛ぶクルマの商用運航拡大に向けた制度整備や、ドローンの高密度運航に必要な運航管理システムの段階的導入を支援します。

羅針盤から読み解くビジネスへのヒント

物流ネットワークの効率化は、コスト構造を改善し、生産性向上に直結します。特に、ドローンや空飛ぶクルマといった次世代技術の運航環境整備は、平時におけるラストマイル配送の課題解決に貢献する新たな事業領域の誕生を示唆しています。企業は、国が推進する港湾、鉄道、航空の機能強化を活かし、より強靭で効率的なサプライチェーンの設計を検討すべきでしょう。

羅針盤5:社会の担い手を育む

人手不足が産業全体の課題となる中、各分野での人材確保、育成と、働きやすい環境づくりが急務です。

自動車分野の人材確保

物流・自動車局367百万円:

自動車整備業の人材確保や育成に向け、職業PRや外国人材の受け入れ環境整備を推進します。

海事・航空分野の人材確保

海事局7,777百万円/航空局・非公共予算 0.7億円:

船員、操縦士、整備士など、専門人材の確保や育成を目的とした教育訓練や養成体制の強化に取り組みます。

建設業の働き方改革

官庁営繕(13,314百万円)の内数:

営繕事業における適正な工期設定、週休2日の推進、ICT活用の促進など、建設現場の働き方改革をパッケージ化して推進します 。

羅針盤から読み解くビジネスへのヒント

働き方改革と人材育成は、企業の持続的な成長に不可欠です。国の支援策(補助金、外国人材受け入れ環境整備など)を活用することで、労働環境を改善し、従業員のスキルアップに投資することができます。これは、優秀な人材の確保だけでなく、生産性向上にもつながります。

第3章:物流・人手不足と防災・インフラ強靱化を深掘り

ここでは、第2章で取り上げた内容の中でも、特に中小企業経営者の皆様にとって喫緊の課題であり、直接的な事業機会につながる物流、人手不足と防災、インフラ強靱化について、より詳しく解説します。

テーマ1:物流・人手不足を乗り越える

物流の2024年問題は、輸送力の不足だけでなく、多重取引(下請)構造や長時間労働といった業界の構造的な課題を浮き彫りにしました。国土交通省は、これらの課題に対し、ソフト、ハード両面から抜本的な対策を講じようとしています。

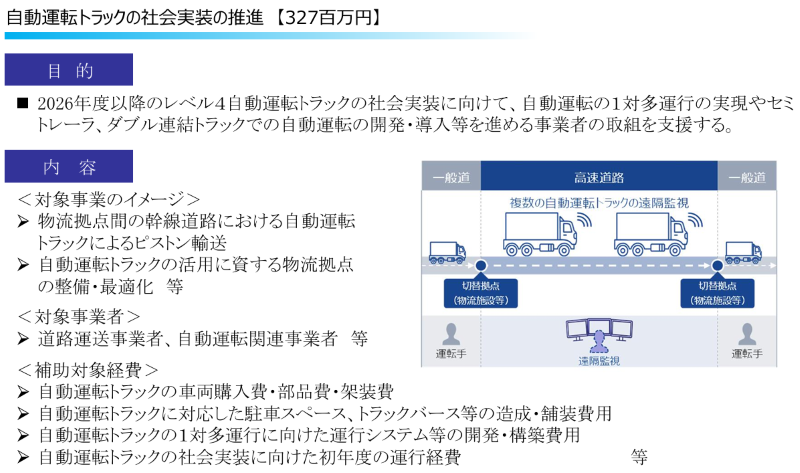

自動運転トラックの社会実装支援(327百万円)

長距離幹線輸送の効率化・省人化を目指し、自動運転トラックの社会実装に向けた実証事業を支援します。

物流施設・DX関連設備の整備支援(13,200百万円【財政投融資】)

物流効率化法に基づき、物流拠点やDX、GX関連設備の整備を行う事業者に対し、財政投融資による支援を行います。

自動車整備分野の人材確保(367百万円)

有効求人倍率が5.09倍となる深刻な人手不足に対応するため、省力化機器の導入支援や、自動車整備士の職業PR、外国人材の受け入れ環境整備を推進します。

自動車運送業における外国人材の受け入れ環境確保(30百万円)

自動車運送業分野で特定技能外国人の受け入れが始まる中、制度の適正な運用を図り、外国人材がより円滑に働けるよう、環境整備を目的とした協議会の運営などを支援します。

テーマ2:災害に強いビジネス基盤を築く

激甚化する自然災害から事業を守るためには、強靭なインフラと迅速な対応体制が不可欠です。国土交通省は、インフラの耐震化や老朽化対策に加え、発災後の復旧を早めるための新たな取り組みを始めています。

鉄道施設の災害復旧支援(1,000百万円)

地震や豪雨で被災した鉄道施設の早期復旧のため、鉄道軌道整備法に基づく補助金制度を設けています。特に大規模な災害では、特別な支援制度(補助率の嵩上げ)により強力に支援されます。

港湾の耐震化・老朽化対策

南海トラフ地震や首都直下地震を想定し、耐震強化岸壁の整備を加速させます。

防災拠点の活用

大規模地震発生時、耐震強化岸壁を核とする防災拠点を活用した海上輸送の支援体制を構築するための計画を策定します。

まとめ:課題を乗り越えるための両輪

国土交通省の令和8年度予算概算要求は、日本が直面する災害リスクや人手不足といった課題に正面から向き合い、それを乗り越えるための具体的な道筋を示しています。この要求の最大の特徴は、インフラという強靭な基盤の整備と、デジタルやグリーンといった新技術を両輪で推進している点です。中小企業の皆様には、この予算要求を羅針盤として、自社のビジネスがこの強靭な基盤にどう貢献し、どう連携していくかを考えるヒントにしていただければと思います。国の未来を支える大きな潮流に、ぜひ自社の事業を重ね合わせてみてください。

あわせて読む

▼ BizRizeでは、無料相談を行っております! ▼

▼ 補助金情報を毎週お届け!無料メルマガ配信中です ▼

BizRize事務局

ヒト・モノ・カネに関する経営資源を、効率よく活用できるプラットフォーム「BizRize」を運営。毎週木曜に経営者向けの勉強会を開催し、補助金や資金調達に役立つ情報を無料メルマガで配信中!

環境省-400x267.png)