「令和7年度ゼロエミッション船等の建造促進事業」が、現在第二次公募中です。環境省と国土交通省が連携して実施するこの補助金制度は、環境負荷の少ない船舶の建造に不可欠な生産設備や搭載設備の整備を支援するもので、船そのものの建造費は対象外となります。 造船業界はもちろん、関連する中小企業にも活用のチャンスは広がります。制度の概要を見ていきましょう。

第1章:なぜ今「ゼロエミッション」なのか?

「ゼロエミッション船等の建造促進事業」は、国が掲げるカーボンニュートラル政策の一環として実施されている補助制度です。背景にあるのは、2050年までに温室効果ガスの排出を実質ゼロにするという政府目標。この目標に向けて、産業界にも脱炭素化の取り組みが求められています。

中でも、船舶分野は重要な位置づけにあります。我が国の運輸部門におけるCO₂排出量のうち、船舶は自動車に次いで大きな割合(約5.5%)を占めています。つまり、船舶の環境対応は「業界の課題」であると同時に、「国全体の脱炭素戦略の要」とも言えます。

国際的にも環境規制が強化されており、CO₂排出量の削減は急務です。そのため、環境性能の高い船舶の建造を促進するための設備整備や、それに資する技術の導入を支援する制度が必要とされてきました

この補助事業は、いわゆる「ゼロエミッション船」——つまり、運航時にCO₂などの温室効果ガスを排出しない船舶——の建造を促進することが目的です。対象には、水素、アンモニア、メタノールなどの代替燃料や、電力(バッテリー)を推進エネルギー源とする船舶のほか、LNG船などの脱炭素燃料船も含まれます。これらは、従来の重油を使った船に比べて環境負荷が大幅に低減されます。

また、ゼロエミッション船の普及は、CO₂排出削減だけでなく、我が国の船舶産業の国際競争力強化にもつながるとされています。ゼロエミッション船をつくるための設備や体制を整えることで、こうした船が実際に市場に出回りやすくなります。それが日本の技術力を世界に示すチャンスにもなり、造船業界の強みをさらに広げることにつながるのです。

中小企業にとっても、この制度は「環境に配慮するとお金がかかる」というイメージを変えるきっかけになります。新しい技術や設備の導入に補助金が使えるため、負担を減らしながら環境対応が進められます。その結果、企業としての競争力が高まり、取引先からの信頼や評価にもつながる可能性があります。

第2章:ゼロエミッション船等の建造促進に向けた設計や設備導入が補助対象

「ゼロエミッション船等の建造促進事業」は、環境性能の高い船舶の建造を支援する補助制度です。第二次公募の公募期間は、2025年10月28日(火)正午まで(必着)です。 この章では、補助対象となる企業、事業内容、経費、申請要件などを整理します。詳細は、本事業の公式サイトに掲載されている公募要領などの資料をご参照ください。

2.1 補助対象となる法人の要件

この補助金に申請できるのは、以下のすべての要件を満たす法人です。

基本的な条件

- 日本国内で登記され、事業を実施する場所があること。

- 事業を遂行するための組織、人員、資金管理体制が整っていること。

- 技術流出防止策など、国際競争力を維持するための措置を講じていること。

- 環境省からの指名停止措置を受けていないこと。

温室効果ガス削減への取り組みに関する要件(GX(グリーン・トランスフォーメーション)要件)

中小企業はⅰ及びⅲについて簡易的な取り組みで代替可能です。

- Scope1(事業者自ら排出)、Scope2(他社から供給された電気、熱、蒸気の使用)に関する排出削減目標を設定し、第三者検証のうえ毎年報告・公表すること

- iの目標未達の場合は、J-クレジット等の活用または未達理由を公表すること

- サプライチェーン全体でGXを推進する取り組みを促進する事

J-クレジット制度

省エネルギー設備の導入や再生可能エネルギーの利用によるCO₂等の排出削減量や、適切な森林管理によるCO₂の吸収量を「クレジット」として国が認証する制度のこと。

事業運営に関する要件

- 公募要領に記載された「不支給要件」に該当しないこと。

- 補助対象となる事業内容を実施すること。

- 事業終了後の建物や設備等の管理・運営に責任を持てること。

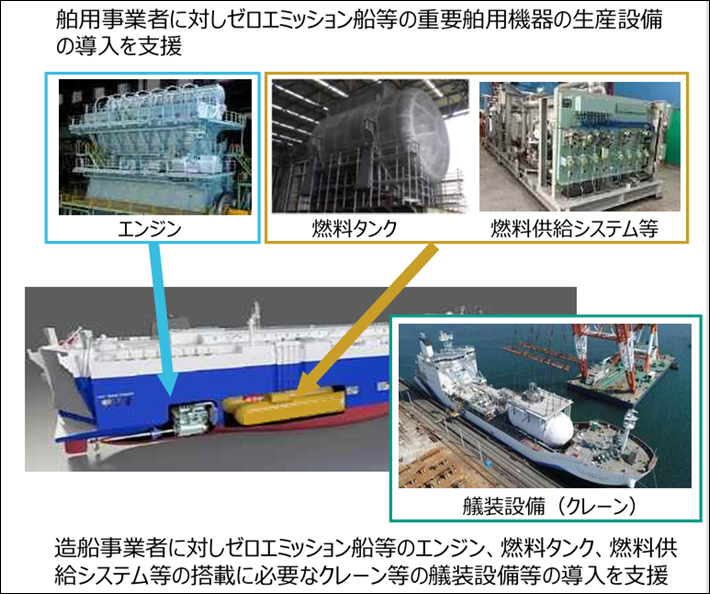

2.2 補助対象となる事業内容

対象となる船舶

- 水素燃料船

- アンモニア燃料船

- LNG(液化天然ガス)船

- メタノール燃料船

- 電気推進船(バッテリー)

関連設備の整備も対象

| 設備の種類 | 内容 | 補足 |

|---|---|---|

| エンジン生産設備 | 水素・アンモニア燃料対応エンジンの製造設備 | ※水素・アンモニア専用に限る |

| 燃料タンク | 代替燃料を安全に保管するタンク | 船舶仕様に応じて設計 |

| 燃料供給システム | 配管・制御装置など | 高圧・低温対応が必要 |

| 艤装プラットフォーム等 | 船内への設置・固定作業設備 | 艤装作業に使用 |

2.3 補助対象となる主な経費

新設の機械やシステムの購入が必須条件となります。これらを伴わない事業は補助対象になりません。

工事費

- 本工事費(材料費、労務費、直接経費など)

- 付帯工事費

- 機械器具費(購入、借料、運搬、据付け、修繕、製作に要する経費)

建物費

- 建物取得費(専ら補助事業のために使用される設備の運転に不可欠と認められる建物の取得費)

設備費

- 設備、機器、システムの購入、運搬、調整、据付け等に要する費用

業務費

- 機器、設備、システム等に係る調査、設計、製作、試験及び検証に要する費用(委託・請負含む)

測量及試験費

- 調査、測量、基本設計、実施設計、工事監理、試験に要する費用

2.4 補助対象外となる主な経費

- 交付決定前の契約、購入、発注(事前着手届を提出し、受理された場合は例外です)

- 設備費以外の人件費(設備関連の労務費を除く)

- 既存建物、設備機械装置の撤去費や移設費

- 事務所等にかかる家賃、保証金、敷金、仲介手数料、光熱水費、事務用品等の消耗品代

- 飲食、娯楽、接待費

- 汎用機器(PC、プリンタなど)の購入費

- 共同申請者間のリース料、外注費(ただし、リース会社が共同申請者である場合、リース会社が資産として購入した設備機械装置は補助対象となりえますが、リース料を構成する手数料や保険料などは補助対象外です)

2.5 投資計画に関する要件

本事業では、採択公表日より前に対外発表された投資計画は補助対象外になります。一方、公募要領に規定された所定の要件全てを満たす投資計画で採択通知から交付決定の間に公表する投資計画は補助対象ですが、当該期間内にカーボンニュートラル目標などの野心的な目標を公表することが求められます。

投資計画の内容に求められる要件(※抜粋)

| 要件 | 内容 |

|---|---|

| カーボンニュートラル目標 | 2050年より前倒しした目標の設定 |

| 事業基盤強化計画 | 造船法に基づく認定取得(交付決定後6か月以内) |

| 生産能力 | 年間建造隻数・市場シェアなどの目標設定 |

| 生産割合 | ゼロエミッション船の割合(補助事業終了後の5年間分及び2040年度分)を記載 |

| 継続性 | 補助事業終了後も5年以上継続して生産する計画 |

2.6 補助金額・補助率・審査のポイント

補助金額

上限額は設定されていません。ただし審査の結果、希望する補助額を下回る可能性があるため、注意が必要です。

補助率

- 大企業:1/3以内

- 中小企業等:1/2以内

審査のポイント

- CO₂削減への貢献(CO₂排出削減効果など)

- 産業競争力強化への貢献(事業の投資誘発効果や自社成長性)

- 事業の実現性(投資計画の妥当性など)

- 人材確保に向けた取り組み(賃上げなど)

- 民間企業単独では投資が困難な事業であること(経済的・技術的な基準)

2.7 共同申請・リース利用の扱い

本事業は単独の事業者による申請が原則ですが、複数事業者での共同申請が認められる場合があります。

共同申請が認められるケース

- 設備投資、企画、製造が複数企業に分散している場合

- リース会社を利用して設備を導入する場合(設置事業者+リース会社)

リース利用時の注意点

- 補助対象はリース会社が購入した設備のみ

- リース料の手数料や保険料などの経費は対象外

- 導入設備の減価償却期間以上のリース契約期間が必要

- 割賦契約や建物取得のためのリースは補助対象外

共同申請時の補助率

| 共同申請する企業の組合せ | 適用される補助率 |

|---|---|

| 大企業と大企業の共同申請 | 大企業(1/3以内) |

| 中小企業等と大企業の共同申請 | 大企業(1/3以内) |

| 中小企業等と大企業のリース会社との共同申請 | 中小企業等(1/2以内) |

| 中小企業等と中小企業等の共同申請 | 中小企業等(1/2以内) |

2.8 主な加点項目

審査では加点項目が設定されており、該当すると採択の可能性が高まります。 申請時には、以下のような取り組みや認定の有無が評価されます。

- 独自のビジネスモデルや新規性、他社に対する優位性があること

- GX製品やサービスの社会実装に積極的に貢献し、「GX率先実行宣言」を行っていること

- Scope3(自社事業の活動に関連する他社の排出)を含む温室効果ガスの削減目標を設定していること(例:2013年度比で2030年度までに46%以上の削減目標)

- GXリーグ(2050年カーボンニュートラルを目指す企業、官、学による取り組み)に参加していること

- エコ・ファースト認定企業(環境先進企業であることを環境大臣が認定する)であること

- 従業員の賃金引上げ計画を表明していること(大企業は前年度比3%以上、中小企業等は同1.5%以上)

- ワーク・ライフ・バランス等の推進に向けて、女性活躍や次世代育成支援対策などの取り組みを行っていること

第3章:申請は電子申請システム「jGrants」で

この補助事業の申請は、電子申請システム「jGrants」を通じて行います。申請から交付・報告までの基本的な流れを確認しましょう。

第4章:よくある質問と制度理解のヒント

- 事業終了後の建物、設備等の管理、運営に責任を持つ(「事業運営に関する要件」参照)とは、具体的に何をすればいいのですか?

-

補助金を使って整備した建物や設備については、事業が終わったあとも少なくとも5年間は、継続して使い続ける計画や体制があることが求められます。たとえば、補助金で導入した設備を使って製品をつくり続ける、サービスを提供し続ける、といった運用が想定されています。

また、補助事業が終わって5年以上経ったあとでも、補助金で取得した設備などを売却、廃棄、用途変更などする場合には、事前に所定の手続きが必要になります。これは「財産処分制限期間」と呼ばれるルールで、補助金の使い道が適正だったかを確認するための仕組みです。

つまり、「責任を持つ」とは、単に設備を置いておくだけでなく、継続的に活用し、必要な管理や報告を行うことを意味します。

- ゼロエミッション船等の修繕用の設備は 補助対象となりますか。

-

修繕設備は補助対象外です。

- 「投資の決定を対外発表した事業でないこと」とは、具体的にどのように判断されるのでしょうか。

-

プレスリリースにおいて投資の決定を対外発表している場合や、決算発表など自社の方針を対外的に発表する場において表明された事業に該当しないことを指します。

第5章:新技術への挑戦、広がる経営の選択肢

「ゼロエミッション船等の建造促進事業」は、環境対応を理想として語る制度ではなく、具体的な技術と事業に対して、現実的な支援を行う制度です。 補助対象となるのは、電気推進や代替燃料を活用したゼロエミッション船等の建造を促進するための生産設備や搭載設備(艤装プラットフォーム等)です。これら設備の設計費や導入費(関連する工事費や建物費など)が対象となり、審査では環境性能や事業の実現性が評価されます。つまり、「環境に良さそう」ではなく、「実際に動く船をつくる生産体制を構築する」ことが求められているのです。中小企業にとっては、こうした制度を活用することで、新しい技術への挑戦、取引先や地域との連携、将来的な競争力の強化といった経営の選択肢を広げることができるのではないでしょうか。

▼ BizRizeでは、無料相談を行っております! ▼

▼ 補助金情報を毎週お届け!無料メルマガ配信中です ▼

BizRize事務局

ヒト・モノ・カネに関する経営資源を、効率よく活用できるプラットフォーム「BizRize」を運営。毎週木曜に経営者向けの勉強会を開催し、補助金や資金調達に役立つ情報を無料メルマガで配信中!

環境省-400x267.png)