トラックやバスの環境対応は、企業の社会的責任にとどまらず、燃費改善や経費削減といった経営面でも重要なテーマとなっています。現時点で公募されている主な補助事業は、以下の2制度です。

ひとつは、ハイブリッド車・天然ガス車の導入を支援する「ハイブリッド及び天然ガストラック・バス導入支援事業」。もうひとつは、最新型の低炭素ディーゼルトラックを対象とした「低炭素型ディーゼルトラック普及加速化事業」です。

いずれの制度も、令和7年4月1日以降に新車として新規登録された車両であれば、所定の条件を満たすことで、購入済みであっても申請可能です。

本記事では、二つの制度の概要や申請条件、選び方の視点を整理しながら、皆さんが「自社にとって最適な制度はどちらか」を判断するための参考情報をお届けします。

1 環境対応車両の導入は、今や経営判断の一部に

かつて「環境対応」はCSR(企業の社会的責任)やイメージ戦略の一環として語られることが多くありました。しかし近年では、燃費改善、維持費削減、補助金活用、取引先評価など、経営面での実利を伴う判断材料としての環境対応が注目されています。

とりわけ、トラックやバスといった商用車両は、燃料費や整備費が事業コストに直結するため、車両の選定は単なる設備投資ではなく、経営判断の一部と位置づけられるようになっています。

環境対応が経営判断になる理由

燃費性能の向上による経費削減

年間走行距離が長い事業者では、燃費1km/Lの改善が年間数十万円のコスト削減につながることもあります

補助制度の活用による初期投資の圧縮

国の補助金を活用することで、導入コストを大幅に抑えながら最新車両への更新が可能になります

取引先・荷主からの環境配慮要請への対応

荷主企業が環境対応を重視する傾向が強まり、環境対応車両の導入が取引継続の条件となるケースもあります

企業評価・採用活動への影響

SDGs(持続可能な開発目標)やESG(環境・社会・ガバナンス)の観点から、環境対応の有無が企業イメージや採用力に影響する場面も増えています

制度活用による導入実績

実際に、国の補助制度を活用した環境対応車両の導入は年々進んでいます。低炭素型ディーゼルトラック普及加速化事業の公式サイトによると、今年度実績(令和7年9月8日現在)として、すでに以下の申請があったことが公表されています。今年度予算額は約28億円です。

低炭素型ディーゼルトラック普及加速化事業

申請台数:1093台

補助金申請額:512.48百万円

補助金残額:2,322.52百万円

また、昨年度(令和6年度)のハイブリッド及び天然ガストラック・バス導入支援事業では、申請が予想以上に集中し、早期に予算額に到達したため、当初の募集期間(令和6年7月1日〜令和7年1月31日)より約3か月早い令和6年11月1日に受付終了のアナウンスがなされています。このような事例もあるため、申請を検討している事業者は、早めの準備と申請が重要です。

これらの実績は、環境対応車両の導入が「一部の先進企業の取り組み」ではなく、業界全体で進行中の現実的な選択肢であることを示しています。

環境対応車両の導入は、単なる「やるべきこと」ではなく、「いつ導入するか」「どの制度を使うか」「どの車両を選ぶか」といった、経営戦略の一環としての意思決定へと変化しています。次章では、公募中の二つの補助制度の概要を整理し、導入判断に役立つ情報をご紹介します。

2 ハイブリッド及び天然ガストラック・バス導入支援事業の概要

令和7年度ハイブリッド及び天然ガストラック・バス導入支援事業は、事業用のトラック・バスにおける二酸化炭素排出量の削減を目的とした補助制度です。ハイブリッド車および天然ガス車の導入に要する費用の一部を補助することで、地球環境保全と事業者の負担軽減を両立させることを目指しています。

公募要領や参考資料などは公式サイトに掲載されていますので、詳細はそれらの資料でも確認してください。

なお本事業では、ハイブリッド連節バスは補助対象外です。

| 補助対象車両 | 補助金の交付を申請できる者 |

| ハイブリッド及び天然ガストラック ・ハイブリッド自動車 ・天然ガス自動車 | ①トラックを事業の用に供する者 ②トラックの貸渡し(リース)を業とする者(①に貸し渡す者に限る) |

| ハイブリッド及び天然ガスバス (定員11人以上に限る) ・ハイブリッド自動車 ・天然ガス自動車 | ③バスを事業の用に供する者 ④バスの貸渡し(リース)を業とする者(③に貸し渡す者に限る) |

具体的な補助対象車両に関する最新の情報(メーカー、社名、型式など)は、本事業の公式サイト に掲載されています。

補助金申請者

補助金を申請できる者は、補助対象車両の自動車検査証上の所有者となる者または所有者となっている者(既に購入している場合)です。リースの場合は、リース事業者となります。

補助金額等

補助対象となるハイブリッド及び天然ガス自動車と同クラスの標準的な燃費基準自動車との価格の差額の2分の1です。

補助対象車両の条件

本事業は、所定の条件を満たせば、購入済みの車両についても補助金申請が可能です。

車両購入前申請(通常申請)の場合

本事業の執行団体である公益財団法人北海道環境財団(以下、北海道環境財団)から交付決定を受けた後(交付決定を受けた日)から令和8年2月27日(金)までに購入し、新車として新規に登録された車両であること。

車両購入後申請の場合

令和7年4月1日(火)から令和8年1月30日(金)までに新車として新規に登録された車両であること。

注意

- 通常申請で補助金申請した場合、財団の交付決定を受けるまでに車両を購入(新規登録)すると交付決定が無効となってしまいます。

- 割賦販売による所有権留保は認められません。

- プラグインハイブリッドは補助対象外です。

申請台数制限

最大30台(複数台まとめて申請可能)

申請フロー

電子申請システムjGrantsまたはメールで提出してください。

車両購入前の申請(通常申請)

申請者

事前登録車両の確認

└ 財団ホームページで対象車両の型式・基準額を確認する

見積取得・契約準備

└ ディーラー等から対象車両の見積書を取得し、契約内容を整理する

交付申請(jGrantsまたはメール)

└ 必要書類を揃えて、電子申請またはメールで提出する

北海道環境財団(事務局)

書類審査・交付決定

└ 書類の整合性や価格妥当性などを審査し、交付の可否を決定する

申請者

車両購入・新規登録(令和8年2月27日まで)

└ 交付決定後に車両を購入し、新規登録を完了する

実績報告・二酸化炭素報告書提出

└ 納車後に領収書、車検証、排出量報告書などを提出する

【事務局】

補助金額確定・支払い

└ 実績報告をもとに補助金額を確定し、申請者へ支払う

車両購入後の申請

申請者

事前登録車両の確認

└ 財団ホームページで対象車両の型式・基準額を確認する

車両購入・新規登録(令和7年4月1日以降)

└ 令和7年4月1日以降に購入・新規登録済みの車両が対象

交付申請(jGrantsまたはメール)

└ 購入後の実績に基づき、必要書類を添えて申請する

【事務局】

書類審査・交付決定

└ 書類の整合性や価格妥当性などを審査し、交付の可否を決定する

申請者

実績報告・二酸化炭素報告書提出

└ 車検証、領収書、排出量報告書などを提出する

【事務局】

補助金額確定・支払い

└ 実績報告をもとに補助金額を確定し、申請者へ支払う

購入前申請(通常申請)と 購入後申請(実績申請)の比較表(令和7年度版)

| 項目 | 購入前申請(通常申請) | 購入後申請(実績申請) |

| 対象車両の購入タイミング | 交付決定後に購入・納車する必要がある | 令和7年4月1日以降に購入・納車済みであれば申請可能 |

| 申請開始時点の車両状況 | 見積取得・契約準備段階(未購入) | すでに購入・納車済みの車両 |

| 交付申請の目的 | 補助金の交付決定を受けてから購入するための事前申請 | 購入済みの車両に対して補助金を申請する後追い申請 |

| 提出書類の内容 | 見積書や契約書など購入前の資料が中心 | 領収書や車検証など購入後の実績資料が中心 |

| 車両購入のタイミング | 交付決定通知を受けた後に購入 | すでに購入済み(令和7年4月1日以降) |

| 車両購入・新規登録期限 | 令和8年2月27日までに新規登録を完了 | 令和8年2月27日までに新規登録を完了 |

| 二酸化炭素報告の義務 | 導入年度と翌年度に報告が必要 | 導入年度と翌年度に報告が必要 |

| 補助金の支払いタイミング | 実績報告後に補助金額を確定し、支払い | 実績報告後に補助金額を確定し、支払い |

| 注意点 | 交付決定前に購入すると補助対象外 | 購入日が令和7年3月31日以前だと対象外 |

申請書など必要書類の入手

本事業の公式サイトに掲載されています。申請書は、通常申請(車両購入前)と実績申請(車両購入後)の2種類がありますので、ご注意ください。

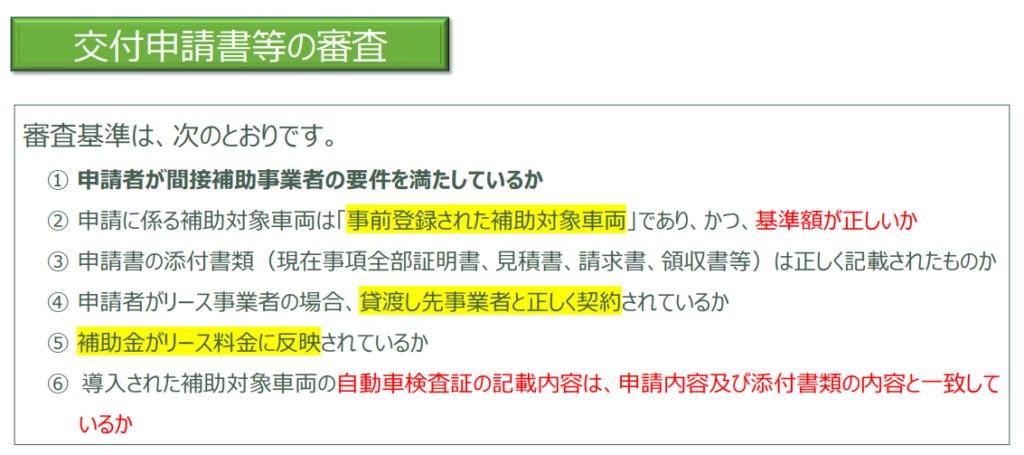

審査基準など

- 審査は申し込み順です。

- 予算残額を超える申請があった場合、当該日付以降の申請については書類審査後の抽選等により補助事業者が決まります。

- 主な審査基準は、申請者が補助事業者の要件を満たしているか、申請書の添付書類(現在事項全部証明書、見積書、請求書、領収書等)は正しく記載されたものかなどです。

事業報告書の提出

本事業は、エネルギー起源の二酸化炭素の排出量が確実に削減されることが求められます。このため、補助事業完了日(新車新規登録日)からその年度の3月末までの期間、およびその後の1年間について、年度ごとに二酸化炭素排出削減量等を報告する必要があります。事業報告書は、各年度の終了後30日以内に提出してください(例:令和7年度分は令和8年4月30日まで、令和8年度分は令和9年4月30日までが目安)。

事業報告書の様式は、本事業の公式サイトに掲載されています。

車両保有義務

補助金を受けて購入した車両は、車両登録の日から法定耐用年数(トラックの場合、最大積載量2トン以下は3年、2トン超は4年が目安)の期間内は保有する義務(リースの場合は同一の事業者が使用を継続する義務)が生じます。その間に売却等で所有者または使用者を変更する場合は、売却等に先立って北海道環境財団の承認が必要になるとともに、原則として補助金の一部返還が求められますので、ご注意ください。

3 低炭素型ディーゼルトラック普及加速化事業の概要

「低炭素型ディーゼルトラック普及加速化事業」は、最新の排出ガス規制に適合した低炭素型ディーゼルトラックの導入を支援する補助制度です。中小トラック運送事業者を対象に、燃費性能に優れた低炭素型ディーゼルトラックの導入を支援し、二酸化炭素排出量の削減と燃費改善の取り組みを促進することを目的としています。既存車両の廃車を伴わない新車導入も対象ですが、廃車を伴う場合は、より手厚い補助が受けられます。

本制度では、令和7年4月1日(火)から令和8年1月30日(金)までに新車として新規登録された車両であれば、すでに購入済みであっても申請可能です。ただし、申請時点で支払いが完了しており、領収書などの証明書類を提出できることが条件となります。

公募要領などの資料は事業の公式サイトに掲載されていますので、ご参照ください。

補助対象車両と申請できる事業者

本事業の補助対象となる車両および申請可能な事業者は、以下の通りです。具体的な車両の型式一覧は、公募要領の別表に記載されています。なお、申請にあたっては、以下の条件を満たしている必要があります。

- ハイブリッドトラックは補助対象外です。対象はディーゼル車のみとなります。

- 改造車両は対象外です。原動機、動力伝達装置、走行装置、燃料装置などに改造が施されていないことが条件です。

- リース契約による導入も申請可能です。ただし、申請者は車両の所有者(リース事業者)である必要があります。

- 廃車車両の所有者と新車の所有者が異なる場合でも、使用者が同一であり、かつ所定の条件を満たす場合は、廃車要件を満たすものとして認められることがあります。

| 補助対象車両 | 対象事業者 |

| 車両総重量3.5トン超の低炭素型ディーゼルトラック(2025年度燃費基準達成車であること) | ◆ 一般貨物、特定貨物、第二種貨物利用運送事業を営む中小トラック運送事業者(資本金3億円以下または従業員300人以下のいずれかの条件を満たす中小トラック運送事業者) ◆ または、これらの事業者に車両を貸し渡すリース事業者(所有者として申請する場合) |

補助対象となる車両の条件

登録期間

令和7年4月1日(火)から令和8年1月30日(金)までに、新車として新規登録された車両であること。

所有権要件

割賦販売などによる所有権留保は認められません。申請者が車両の所有者である必要があります。

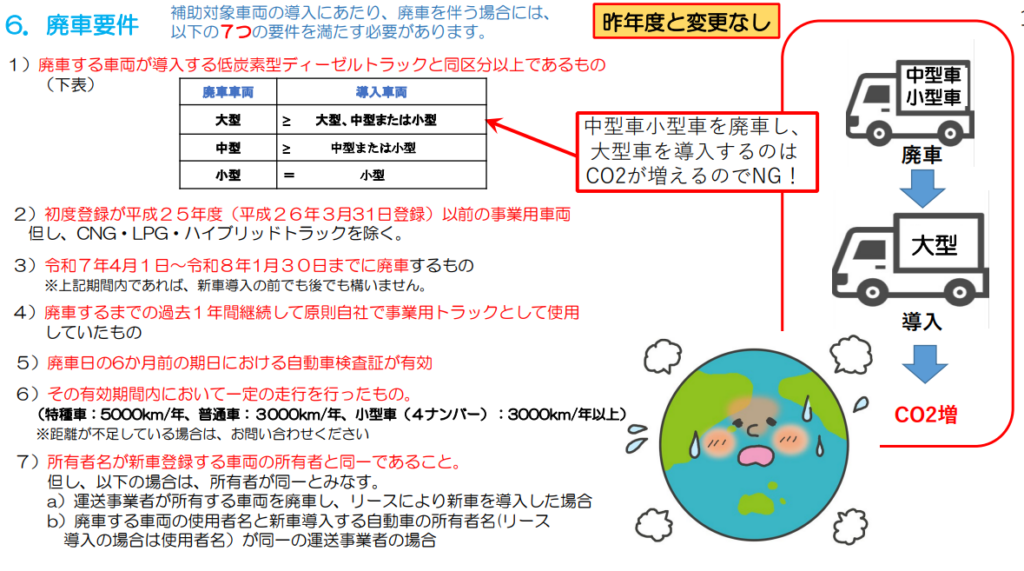

廃車要件(該当する場合)

補助率1/2を適用するには、燃費が2015年度基準より概ね10%以上劣る事業用トラック(具体的には平成25年度以前に初度登録された車両)を廃車し、スクラップ処理済みであることが必要です。

補助額は、以下の①と②のうち低い方が採用されます。

| 比較される金額 | 内容 |

| ① 機構が承認した経費 | 実際にかかった導入費用(申請者が支払った金額)で、執行団体である一般財団法人 環境優良車普及機構(以下、LEVO)が妥当と認めたもの |

| ② 基準額 | あらかじめLEVOが定めた「車種ごとの補助上限額」 |

LEVOが定めた「車種ごとの補助上限額」(2025年度燃費基準達成車)

| 車両区分 | 車両総重量 | 廃車あり | 廃車なし |

| 大型 | 12t超 | 75万円 | 50万円 |

| 中型 | 7.5t超〜12t以下 | 42万円 | 28万円 |

| 小型 | 3.5t超〜7.5t以下 | 15万円 | 10万円 |

補助額の算定方法

補助額は、導入する低炭素型ディーゼルトラックの価格と、標準的な燃費性能の車両価格との差額に、補助率を乗じて算出されます。

補助額 =(導入車両の価格 − 標準燃費車の価格)× 補助率

一般的には、導入車両の方が高額であるため、差額はプラスとなり、補助額が発生します。 ただし、差額が小さい場合や、補助率を乗じた額が車種ごとの上限額を超える場合は、補助額が制限されます。

| 廃車の有無 | 補助率 | 補足 |

| 廃車あり(燃費が10%以上劣る車両) | 1/2 | 廃車証明が必要(登録事項等証明書や自動車リサイクルシステムの引取工程画面の写しなど) |

| 廃車なし | 1/3 | 単純な車両更新のみの場合 |

※この制度は、ディーゼル車の現実的な運用ニーズと環境対応の両立を図るものであり、廃車を伴う車両更新によって、より高い補助率が適用される設計となっています。特に、燃費達成度が105%以上の高性能車両を導入すれば、さらに5万円が加算され、実質的な導入コストを一層抑えることができます。

申請台数制限

最大4台(1申請につき1台ずつ申請すること)

申請方法

郵送先の住所などの詳細は公募要領を参照してください。

- 執行団体であるLEVOへの郵送(締切り当日消印有効)

- LEVOへの信書便(締切り当日受付印有効)

- LEVOへの持参(土日、祝祭日を除く、午後5時まで、所在地:〒160-0004 東京都新宿区四谷 2-14-8 YPCビル 6階)

- jGrants(補助金申請システム、締切り当日まで受付)

- 電子メールによる申請(識別番号が必要、締切り当日到着メールまで受付:電子メールによる申請方法 にて詳細を確認してください。

審査項目

自動車検査証記録事項(車検証情報)の写しによる車両要件や、申請者と車両所有者(または使用者)の同一性、請求書・領収書等による購入実績等が確認されます。

申請書など必要書類の入手

公募に関する資料はLEVOの事業概要のページから、申請書の様式などは申請書類等のページからダウンロードすることができます。

車両保有義務

補助金を受けて導入した低炭素型ディーゼルトラックは、車両登録の日から法定耐用年数(トラックの場合、最大積載量2トン以下は3年、2トン超は4年が目安)の期間内は保有義務が生じます。この期間中に売却、譲渡、合併等で所有者(または使用者)を変更する場合は、事前に執行団体であるLEVOの承認が必要です。原則として、処分制限期間内の変更には補助金の一部返還が求められますので、ご注意ください。

※リース導入の場合は、同一事業者による使用継続が求められます。

4 両制度に共通する申請条件と運用ルールの整理

ハイブリッド及び天然ガストラック・バス導入支援事業(制度①)と、低炭素型ディーゼルトラック普及加速化事業(制度②)には、申請方法や運用ルールに共通する項目がいくつかあります。ここでは実務上の判断に直結するポイントを整理しておきます。

まず申請単位については、制度①は複数台を1申請書にまとめて申請することが可能ですが、制度②は「1申請につき1台」です。また、1事業者あたりの申請可能台数には上限があり、制度①は最大30台まで、制度②は最大4台まで申請可能です。

以下に、両制度に共通する主な申請ルールと運用上の注意点をまとめました。

| 項目 | 共通する内容 | 補足・注意点 |

| 募集期間 | 令和8年1月30日(金)まで | 両制度共通の公募期間 |

| 予算残額が2割に達した場合 | 一括審査に切り替え。予算残額を超える申請があった場合は抽選等により決定 | 制度①=予算残額が2割程度に達すると、受付期間が当該日付から1か月(30日)後までとなります。その後、予算超過の場合は抽選となります。 制度②=予算残額が2割程度に達すると、当該日付以降は申し込み順ではなく、令和8年1月30日までの全ての申請を対象に審査が行われます。予算超過の場合は、初回申請者や申請台数の少ない事業者を優先した抽選となります。 |

| 申請受付状況などの公表 | 各執行団体の公式HPで随時更新 | 制度①=予算額の残額が2割程度に達した場合 は、北海道環境財団のホームページで公表 制度②=最新の申請受付状況をLEVOのホームページで公表 |

| jGrantsによる申請 | jGrantsの公式サイト で手続き | あらかじめGビズID(プライム)の取得が必要 |

| 事業報告書の提出義務 | 二酸化炭素の削減効果や燃費改善の実績を報告 | 未提出や虚偽報告は補助金返還対象 |

| 車両の保有義務 | 一定期間(法定耐用年数など)の保有が必要 | 処分制限期間内の譲渡や廃棄は、各事業の執行団体による事前承認が必要 |

5 両制度の比較と選び方の視点

環境対応車両の導入にあたって、「制度①(ハイブリッド及び天然ガストラック・バス導入支援事業)と制度②(低炭素型ディーゼルトラック普及加速化事業)のどちらを選ぶべきか」は、実務者にとって重要な判断ポイントです。 補助率や台数制限、申請条件など、制度の違いを理解するだけでなく、自社の車両構成や更新計画に照らして選択する必要があります。

この章では、制度の比較や選び方の視点、判断フロー、事業者タイプ別のガイドなど、制度選びに必要な情報を体系的に整理します。

5.1 制度の特徴と比較一覧

まずは、制度①(ハイブリッド及び天然ガストラック・バス導入支援事業)と制度②(低炭素型ディーゼルトラック普及加速化事業)の主な違いを一覧で整理します。

| 比較項目 | 制度① | 制度② |

| 対象車両 | ハイブリッド・天然ガス車(トラック・バス) | 低炭素型ディーゼルトラック(3.5t超) |

| 対象事業者 | トラック・バスを事業の用に供する者、またはリース事業者 | 中小トラック運送事業者、またはリース事業者 |

| 補助率 | 同クラスの標準燃費車との価格差の1/2 | 1/3 廃車ありの場合は1/2 |

| 補助上限額 | 型式ごとに設定 | 廃車ありの場合=大型75万円/中型42万円/小型15万円 廃車なしの場合=大型50万円/中型28万円/小型10万円 |

| 台数制限 | 最大30台 | 最大4台 |

| 廃車要件 | なし | あり(平成25年度以前登録) |

| エコドライブ要件 | 制度①では、エコドライブ体制の構築や報告書提出は申請要件に含まれていません | 必要(認証取得または体制構築+報告書提出) |

| 申請方法 | jGrantsまたはメール | jGrants、郵送、持参、メールなど複数方式 |

| 補助対象車両の登録期間 | 車両購入後の申請の場合は令和7年4月1日〜令和8年1月30日 | 同左 |

この比較を踏まえ、次節では「どちらの制度が自社に合っているか」を判断するための視点を整理します。

5.2 制度選びの判断フロー

制度の違いを理解したうえで、実際にどちらを選ぶべきか迷った場合は、以下の3ステップで絞り込みが可能です。

STEP1:導入予定の車両はどの種類ですか?

├─ ハイブリッド車または天然ガス車(CNG)

│ └→ 制度①へ

│ └─ 補助率:1/2(標準燃費車との価格差)

│ └─ 廃車要件:なし

│ └─ エコドライブ体制:申請要件として明示されていない

└─ 低炭素型ディーゼル車(3.5t超)

└→ STEP2へ

STEP2:廃車予定の古い車両はありますか?

├─ あり(平成25年度以前登録、過去1年以上使用、永久抹消)

│ └→ STEP3へ(補助率:1/2)

└─ なし

└→ STEP3へ(補助率:1/3)

STEP3:エコドライブ体制は整っていますか?

├─ 整っている(認証取得または取組体制あり)

│ └→ 制度②に申請可能

│ └─ 補助率:STEP2の条件による(1/2または1/3)

│ └─ 報告書提出が必要(導入後に燃費改善効果等を報告)

└─ 整っていない

└→ 制度②に申請可能

└─ 補助率:STEP2の条件による(1/2または1/3)

└─ 体制構築+整備計画の策定+報告書提出が必要

5.3 事業者タイプ別のおすすめ制度

制度選びは、車両の種類や廃車の有無だけでなく、事業者の規模や運用体制にも左右されます。以下に、代表的な事業者タイプ別の推奨制度を整理しました。制度選びの補助的な視点として参考にしてください。

補助率の違いについては、制度①が「価格差の1/2(補助上限額の設定なし)」、制度②が「価格差に補助率を乗じたうえで、車型ごとの上限額を適用(廃車ありで1/2、廃車なしで1/3)」となっています。

| 事業者タイプ | 推奨制度 | 理由 |

| A:大規模事業者(車両10台以上) | 制度① | 多台数申請が可能(最大30台)、廃車なしでも価格差の1/2が補助対象(補助上限額の設定なし) |

| B:中小事業者・計画的更新 | 制度② | 廃車ありで定額補助(1/2)、燃費改善効果が大きい |

| C:環境認証取得済み事業者 | 制度② | エコドライブ要件をクリア済み、廃車を伴う場合は補助率1/2が適用可能 |

| D:リース導入中心の事業者 | 制度① | リース料金への補助金反映が明確、申請手続きが比較的簡単 |

| E:緊急更新が必要 | 制度①(購入後申請) |

令和7年4月1日以降に新規登録された車両であれば、購入済みでも申請可能 制度①は一括申請が可能で、迅速な対応に適している。 |

5.4 制度選びは納得感が鍵

制度の違いを理解するだけではなく、「なぜその制度を選ぶのか」「どの車両で申請するのか」を納得して判断することが、申請の成功につながります。 次章では、申請時に迷いやすいポイントを「よくある質問」として整理していますので、制度選びの補足としてご活用ください。

6 よくある質問

二つの制度に関して、読者の方が戸惑うことが多い疑問点をまとめたいと思います。

二つの事業に共通する質問

- 補助金の申請はどのような事業者が対象となりますか?

-

どちらの事業も、トラックを事業の用に供する者が主な対象です。ハイブリッド及び天然ガストラック・バス導入支援事業においては、バスを事業の用に供する者も対象に含まれます。また、トラックまたはバスの貸渡し(リース)を業とする者も、実際にそれらの車両を事業者に貸し渡す場合に限り、申請が可能です。低炭素型ディーゼルトラック普及加速化事業では、中小企業基本法に定められた中小企業者(資本金3億円以下または従業員数300人以下)であり、かつ一般貨物・特定貨物・第二種貨物利用運送事業を営む事業者が対象となります。

- 国の他の補助金と併用することはできますか?

-

国の他の補助金と重複して補助金を受けることはできません。ただし、デジタルタコグラフや衝突被害軽減ブレーキ(ASV)装置など、車両に搭載される機器や装置への補助金は、補助対象が異なるため併用が可能です。地方公共団体の補助金との併用は、その補助金が国の国庫補助を原資としていなければ可能です。

- 補助金を受けて導入した車両を途中で売却した場合、補助金の返還は必要になりますか?

-

はい、原則として補助金の一部返還が求められます。補助金を受けて購入した車両には、車両登録の日から法定耐用年数の期間(処分制限期間)について保有義務が生じます。この期間内に売却、合併等による所有者または使用者の変更、または自家用自動車(白ナンバー)への変更など、補助金の交付目的に反する処分を行う場合は、事前に執行団体の承認が必要となり、補助金の一部または全部を返還することになります。

ハイブリッド及び天然ガストラック・バス導入支援事業に関する質問

- リース契約で補助対象車両を導入する場合、補助金はどのように交付されますか?

-

リース事業者が申請する場合、補助金は車両購入費に対して直接支払われるのではなく、リース料金に反映される形で交付されます。申請時には「リース料金算定根拠明細書」を提出し、補助金が月額リース料の減額に反映されていることを証明する必要があります。なお、リース契約期間は、補助対象車両の財産処分制限期間以上であることが求められます。

低炭素型ディーゼルトラック普及加速化事業に関する質問

- 本事業において、エコドライブへの取り組みは必須ですか?また、具体的にどのような取り組みが求められますか?

-

はい、エコドライブを含む燃費改善への取り組みは、補助要件の一つです。具体的には、以下のいずれかの方法で体制整備を証明することが求められます。

第三者認証の取得

ISO14001、グリーン経営認証、エコアクション21、Gマーク(貨物自動車運送事業安全性評価事業)などの第三者認証を取得していること

具体的な取組体制の構築・運営

以下の項目に係る具体的な取組体制を構築し、運営している、または実施する計画があること

- 指針、マニュアル、取組方針等の策定及び事業所への備え置き、共有等

- 取組状況の測定・記録(月別燃料消費量記録方法、燃費実績記録方法、デジタル運行記録計等車載機器の活用方法など)

- 評価と改善の手順の明確化

- ドライバーへの定期的な教育・訓練の実施

申請時には「エコドライブ等燃費改善取組体制構築・運用状況報告書」を提出し、導入後も継続的な報告が求められます。

- 廃車を伴う申請の場合、廃車車両にはどのような条件が適用されますか?

-

廃車車両は以下のすべての条件を満たす必要があります。いずれかを満たさない場合は、廃車ありとして認められず、補助率1/3の扱いとなる可能性があります。

登録時期

平成25年度以前(具体的には平成26年3月31日以前)に初度登録された事業用トラックであること。

車両の種類

CNGトラック、LPGトラック、ハイブリッドトラックなど、環境対応車同士の入れ替えは対象外となります。

廃車期間

令和7年4月1日から令和8年1月30日までの間に廃車(使用済自動車の再資源化等に関する法律に基づき引取業者に引き渡し、永久抹消)されていること。

使用実績

廃車するまで過去1年間、継続して原則自社で事業用トラックとして使用していたものであること。

車検および走行距離

廃車日の6ヶ月前の期日において自動車検査証が有効(有効期間内)であり、かつ、その有効期間内において一定の走行(普通車・小型車は3,000km、特種車は5,000kmなど)が行われたものであること。

所有者名義

廃車車両の所有者名(リースの場合は使用者名)と新車登録する車両の所有者名(リースの場合は使用者名)が同一であるとみなされる必要があります。

7 まとめ

ここまでご紹介してきた二つの補助制度は、環境対応と経営合理化を両立させるための現実的な選択肢です。申請には、車両の登録日や所有者情報、廃車の有無、エコドライブ体制の有無など、細かな条件確認が必要です。また、見積書、契約書、領収書、車検証などの書類を整えるには、社内外の連携も欠かせません。

補助金申請にあたっては、いつ申請するか、どの車両で申請するか、どの書類が必要かといったことを具体的に整理し、早めに動き出すことが大切です。まずは、対象車両の型式や登録状況を確認し、各制度の公式サイトで最新情報をチェックしてみてください。制度を知り、活用することで、環境対応がコストではなく投資に変わるはずです。

▼ BizRizeでは、無料相談を行っております! ▼

▼ 補助金情報を毎週お届け!無料メルマガ配信中です ▼

BizRize事務局

ヒト・モノ・カネに関する経営資源を、効率よく活用できるプラットフォーム「BizRize」を運営。毎週木曜に経営者向けの勉強会を開催し、補助金や資金調達に役立つ情報を無料メルマガで配信中!

環境省-400x267.png)