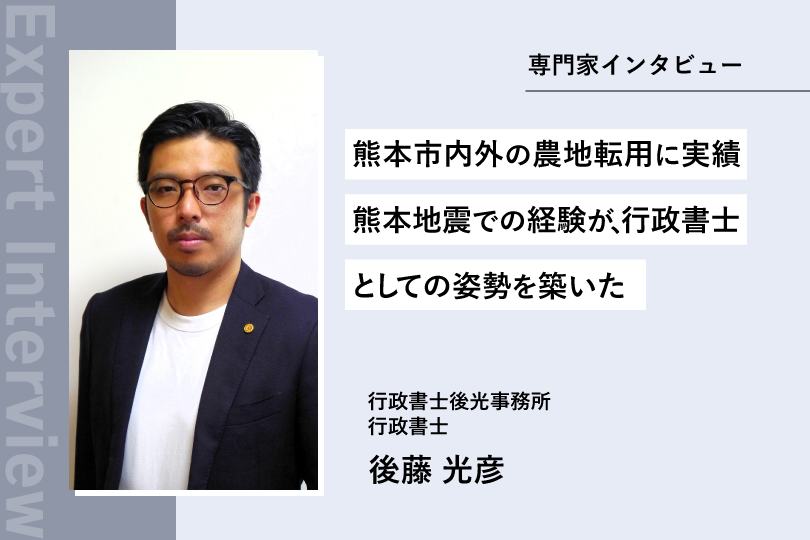

熊本市内外の農地転用に実績 熊本地震での経験が、行政書士としての姿勢を築いた

熊本市に行政書士事務所を開設してわずか2か月後、後藤光彦さんが経験したのは、震度7を観測した熊本地震でした。行政書士の仕事は官公庁に「申請する」側のサポートが中心ですが、震災直後の支援活動では、思いがけず被災者から「申請を受け付ける」という貴重な立場を経験したといいます。この経験が、複雑な行政手続きを熟知し、依頼者の人生に深く寄り添うという、後藤さんの信念の礎となりました。

その信念の根幹に迫ります。

※農地転用と農業委員会に関する説明を、インタビュー末尾に掲載しましたので、ご参照ください。

――行政書士になったきっかけを教えてください。

以前Web関係の会社で働いていたのですが、その会社にいた時に、税理士や行政書士、司法書士の方々と出会う機会があり、士業について知りました。そのとき、漠然とではありましたが「士業っていいな」と感じたのです。当時は東京で働いていたのですが、熊本への帰郷を考えたタイミングと同じくして「行政書士の資格を取ろう」と思ったのが始まりでした。

土地家屋調査士事務所との縁

――農地転用に力を入れていらっしゃいますね。

元々は主に許認可に携わっていました。自動車の名義変更や産業廃棄物等の許可関連業務です。その後、(連携できる)行政書士を探している土地家屋調査士の事務所があるので、やってみたらと持ち掛けられたのが始まりでした。その事務所は、「畑に家を建てたい」「畑に会社の事業所を作りたい」といったような相談を多く受けているところだったので、農地転用を含む農地法に関する申請業務を請け負ってくれる行政書士を探していたようです。それ以来、わたしの業務としては、農地関係の仕事が半分ないし半分以上を占めるようになりました。

――先祖代々の畑などを所有している方が、宅地にして家を建てたいと考えるケースが多いのでしょうか。

そういう場合もあります。でも、どちらかというと、住宅地の中に残っている畑の所有者に、ハウスメーカーが売却を持ちかけるケースが多いと思います。ハウスメーカーが、土地の所有者と、土地を買いたい方とをつなぐケースです。

私が普段、相談を受けるのも、自宅建設目的の個人の方が多いです。所有権を移転する前に、農業委員会に農地転用の許可を得たうえで、法務局で土地の所有権移転登記をするという流れです。そのフローの中の農地法の許認可に関わる業務を、現在は主にやっているということになります。

複雑な手続きは専門家にお任せ!

――農地転用手続きを自分でやろうとしたものの断念し、その後、持ち込まれた相談というのもあるのでしょうか。

ありますね。農業委員会に行って話を聞いてはみたものの、申請書の作り方が分からないし、書類は何を集めればいいのかも分からないから申請業務をお願いしたいというような相談は、やはり頻繁にあります。

――農地転用を、土地の所有者が自らやろうとすると大変なのは、どういった理由が考えられますか。

特に家を建てようという方は、まさに働く世代の「ど真ん中」の方が多いです。そのような方々にとって、平日に役所に何度も足を運んだり、資料を作成したり集めたりするのは、なかなか大変だと思います。

自治体による細かな違い

――農地転用に関しては、農地法に従うことになるかと思いますが、例えば書類の書式など、自治体ごとの違いなどはあるのでしょうか。

自治体によって、かなり違います。もちろん、法律の上では、最低限、提出しなければならない書類などは、どの自治体も一致しています。しかし、その他の部分、例えば役所にある農業委員会事務局とのやり取りのルールなどです。電話相談ではなく窓口で相談してくださいというところもあれば、最初はメールで相談してくださいというところもあります。

――他の許認可関係よりも、手続き上の違いがあるということでしょうか。

他の多くの許認可は、窓口業務や審査が役所で完結するため、全国的にもほぼ同じような書類や手続きになりますが、農地転用は比較的、地域ごとの特色が出やすいです。

農業委員会の事務局は役所に置かれており、事務局員は役所の公務員ですが、農業委員の多くは農家の方たちです。農家、つまり民間の意見が反映される一面もあるので、他の許認可と少し毛色が違う部分があるのかもしれません。

土地家屋調査士や司法書士とも連携

――大規模な農地転用になってくると、国との協議が必要になってくるケースもあるそうですね。

農地転用の許可は、原則として都道府県知事が行いますが、権限が移譲されている熊本市を含む一部市町村では、市町村の農業委員会が許可権者となっています。ただし、権限移譲されている市町村の場合でも3000平方メートルを超える場合は県と、4ヘクタールを超える大規模な転用事業の場合は国との協議が必要になります。個人住宅用の土地の場合は500平方メートル以下が多いですが、例えば病院を作るような場合は県と相談ということも、たまにはあります。

――他の士業の方と連携されることもありますか。

農地転用のような、ときに複雑な背景が絡む案件には、土地家屋調査士や司法書士など、他分野の専門家との連携が不可欠です。長年培った信頼関係に基づき、複数の専門家と連携することで、測量や登記まで一貫してサポートできる体制を提供できることは強みだと感じています。このため、依頼者が個別に専門家を探す手間と時間を大幅に削減できます。

熊本市のほか八代市、宇城市など熊本県内全域に対応

――熊本市以外の方からの相談も対応されているということですが、特に多い地域はありますか。

八代市や宇城市など、比較的まんべんなくです。

――相談者の方が気になるのは、料金や時間かと思いますが、それらは個々の案件により、かなり異なるのでしょうか。

費用は、かなり細かく分かれます。同じ市街化調整区域でも、(農地法)4条関係か5条関係か、土地改良区絡みですと水路のある・なしも関係してきます。本当に、それぞれの内容次第ということになります。

※事務所のホームページの報酬一覧も、ご参照ください。

倉庫新築の許可申請、なんとか間に合わせた!

――これまでに手がけられた農地転用で、特に印象に残っている案件があれば教えてください。

手続きの完了が間に合うか、非常に心配したことがあります。ある商品の加工場を所有している会社が、1000平方メートルぐらいの倉庫を新たに作りたいということでした。その土地は土地改良区の整備区内に入っていたのですが、そのことも念頭に置きつつ、いつ頃までには許可が下りるだろうという見込みを立てながら準備を進めていました。

この案件の場合、許可申請書と一緒に土地改良区が発行する意見書を提出しなければならなかったのですが、意見書を発行するには数か月後に開催される土地改良区の理事会まで待ってくださいと言われました。ただ、依頼主である業者さんも、倉庫の新築を非常に急いでいらっしゃいました。そこで、土地改良区の方と相談して、臨時理事会を開催していただき、意見書の発行が許可申請になんとか間に合ったということがありました。ほっとした案件でした。

補助金申請や建設業許可申請も対応

――農地転用以外の業務も幅広く対応されているそうですが、相談が増えている分野はありますか。

件数としては、建設業許可申請や補助金関連などを、ほぼ一定の数、ご依頼いただいている状況です。もっとも多いのは農地関係です。

――補助金申請は、どういった補助金の経験が多いですか。

もっとも多いのは小規模事業者持続化補助金です。ほかには、熊本の場合は熊本地震があったこともあり、震災復興に向けたグループ補助金(中小企業等グループ施設等復旧整備補助金)の申請も、相当経験してきました。

私が行政書士事務所を開業したのは2016年の2月ですが、熊本地震は直後の4月でした。開業後まもなく、補助金申請に携わる形でした。

小規模事業者持続化補助金

小規模事業者が持続的な経営を目指して、販路開拓や生産性向上のために行う取り組み(例:ウェブサイト制作、広告宣伝、設備導入など)に対し、国が経営計画に基づいて補助する制度です。

グループ補助金

被災した地域の経済や雇用を回復するため、同じ地域の中小企業がグループを組み、復興事業計画を立てて施設の修復や設備の整備を行う場合、その費用の一部を国と県が補助する制度です。個々の事業者支援にとどまらず、地域全体の復興を後押しすることを目的としています。

――熊本地震の直後から補助金対応に追われましたか。

震災直後の1~2か月は、自治体職員と一緒に罹災証明書を発行する側の事務作業に携わりました。当時は熊本県内各地に、行政書士が派遣されました。それこそ、県内の行政書士総出だったのではないでしょうか。

わたしは益城町(グランメッセ熊本)及び各区役所や出張所で作業にあたりました。益城町は震度7の地震を2回も観測するなど、熊本地震で多大な被害を受けた町です。益城町のグランメッセ熊本の駐車場に設営されたテントが、罹災証明書申請受付の窓口になっていましたので、そこで被害に遭われた町民の方々に応対していました。

グループ補助金の申請業務などに忙しくなったのは、そのあとです。

罹災証明書

自然災害によって住家に被害が発生した場合に、市町村がその被害の程度を証明する書類です。保険金や見舞金、支援金の申請、税金の減免、融資の申請などに必要となる場合があります。

――熊本市で行政書士事務所を開業されてすぐの大地震。その経験は行政書士として仕事をする上で、影響はありましたか。

先ほどお話した通り、熊本地震直後は、県内各地に行政書士が派遣されましたので、そのときに、行政書士の先輩方と知り合うことができました。仕事で分からないことがあったら相談できる関係性ができたことは、非常にプラスになりました。

相続登記の義務化 周知は途上

――相続登記の申請は、2024年4月1日に義務化されました。農地を相続した相続人は、農地のある市町村の農業委員会に届け出をする必要がありますので、相続登記のタイミングで農業委員会への届け出も行う方が増えたのでは?

まず、相続登記の義務化については、まだまだ浸透していない印象です。また、相続登記はしても、そこで終わり、という方も多いのではないかと思います。代々、農業をされている方が農地を譲り受けたケースだと、農家の方は農業委員会に足を運ぶ機会も多いので、農業委員会のことや農業委員会への届け出が必要だということを知っている方も多いと思います。

一方で、親や祖父母の代は農業をやっていたけれど、相続人自身は会社員で農地を相続したというような場合だと、農業委員会に行くこともなかったでしょうし、相続登記だけして終わってしまうケースも多いのではないでしょうか。

聞く姿勢を大切にしたい

――行政書士という仕事をされる上で、心がけていることはありますか。

依頼者の方が何を求めているのか、その目的をしっかりヒアリングすること、そして依頼者の話をしっかり聞き取ることです。その点はしっかりと押さえなければなりません。

逆にわたしからお話する場合は、専門用語は極力使わず、分かりやすいようにということを日々心掛けています。

実は、接客業も経験がありますので、会話やコミュニケーションについては得意なのかなと感じています。

漠然とした疑問であっても、まずは問い合わせを

――農地転用について相談したい方へメッセージをお願いします。

代々受け継いできた土地のまま建物を建てられるか、駐車場にできるかなど、漠然とした疑問をお持ちの方もいらっしゃると思います。「ちょっと気になる」ということでも、お気軽に問い合わせていただければ、一定程度、お答えできるのではないかと思います。

もちろん、個人の方だけでなく、ハウスメーカーの方や他士業事務所の方もご気軽に相談していただければ幸いです。

農地転用の手続きの流れ

農地を宅地などに変える「農地転用」は、原則として都道府県知事の許可が必要です。ただし、転用する農地がどの区域に指定されているかによって、手続きが大きく異なります。

◆市街化区域:「すでに市街地を形成している区域」や「今後10年以内に計画的に市街化を進める区域」を指します。この区域内にある農地を転用する場合は、開発を促進する目的のため、都道府県知事の許可ではなく、農業委員会への届出で手続きが完了します。比較的スムーズに進みやすいのが特徴です。

◆市街化調整区域:「市街化を抑制すべき区域」であり、原則として開発行為が厳しく制限されています。この区域内にある農地を転用する場合は、都道府県知事の許可が必要です。届出に比べて審査が厳しく、手続きも煩雑になるため、専門家への相談が重要となります。

ご自身の農地がどの区域にあるかを確認したい場合は、市区町村の窓口やウェブサイトで確認することができます。

農業委員会

市町村に設置されている行政機関です。主な役割は以下の通りです。

◆農地の管理・利用:農地の売買や貸借、農地転用に関する許可・届出の審査など、農地法に基づく事務を行います。

◆農業の振興:担い手への農地集約、遊休農地の発生防止・解消、新規就農者の支援など、地域の農業を活性化するための活動を推進します。

農業委員会の委員は、かつての公選制から現在は市町村長が議会の同意を得て任命する形に変わっています。任命にあたっては、地域の農業者や農業団体からの推薦や公募が行われ、その結果を尊重することが求められています。また、認定農業者が過半数を占めることや、農業に関係のない中立な立場の委員を入れることなども要件とされています。 このように、農業に関する専門的な知識を持つ委員によって構成されており、地域の農業と農地の健全な発展を図るための重要な役割を担っています。

専門家プロフィール

後藤 光彦

行政書士後光事務所

行政書士

農地転用を得意とし、熊本市を中心に県内各地の案件に対応。自治体ごとの細かな違いを熟知し、土地家屋調査士など他士業との連携も円滑に行う。

事業者情報

| 事務所名 | 行政書士後光事務所 |

| 代表者 | 後藤 光彦 |

| 連絡先 | 096-374-8055/info@go-gyousei.com |

| 事業内容 | 許認可申請・補助金サポート・在留資格・企業サポート・契約書等 |

| 住所 | 〒861-8005 熊本県熊本市北区龍田陳内2丁目7番4号 |

| アクセス | ・JR豊肥本線「竜田口駅」から徒歩約15分 ・バス停「緑ヶ丘入口」から徒歩9分 |

| 営業時間 | 9:00~19:00 (メールは24時間休日も受け付けております。) |

| 定休日 | 土日祝日 |

| ホームページ | https://go-gyousei.com/ |