インフラ更新や自然災害の発生など、工事の必要性は高まっている一方で、担い手が足りないという課題があります。そんな建設業界の課題に対し、国は門戸を広げる制度設計で応えようとしています。しかし、制度を使いこなすには、戦略的なアプローチや適切な情報収集が必要です。

一般社団法人九州広域行政事務支援機構はこのほど、国土交通省九州地方整備局企画部技術管理課の課長補佐・中島康彦さんを講師にお招きし、「ゼロから始める 公共工事新規参入セミナー」を開催しました。公共工事への参入を検討している事業者向けに、総合評価落札方式の概要、入札情報収集のコツ、参入へ向けた「戦略」などをお話しいただきました。この記事では、セミナーの内容に加えて、新規参入に役立つ具体的な情報を盛り込んでお届けします。

1 高まる建設需要、人手不足への危機感

地震や豪雨などの自然災害が毎年のように発生し、道路、トンネル、河川、上下水道といった社会資本(インフラ)の老朽化が進んでいます。更新のタイミングを迎えたインフラは全国各地で更新の時期を迎えており、建設業の役割はますます重要になっています。

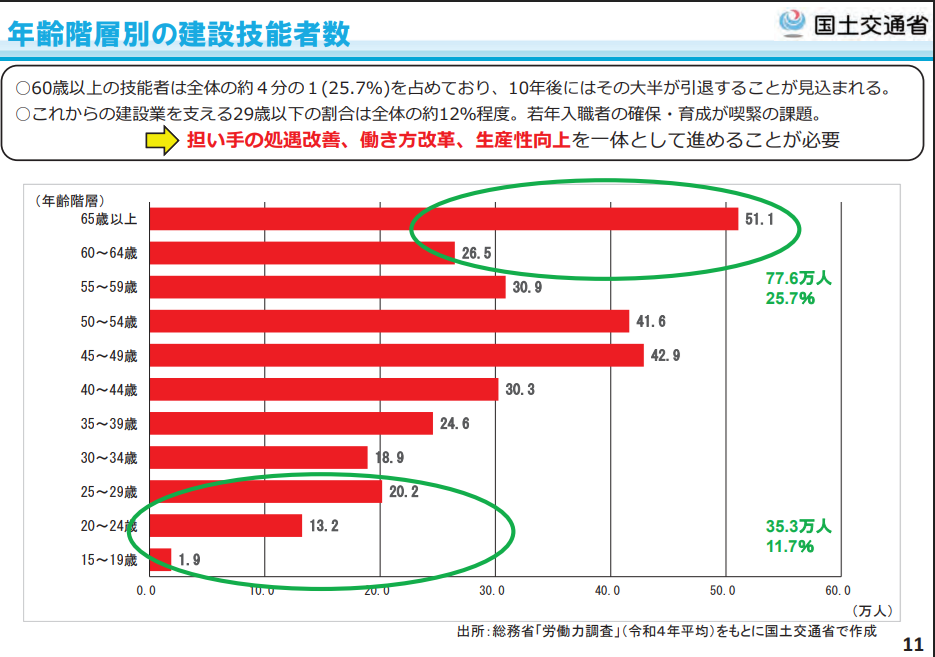

しかしその一方で、建設業の就業者数は減少傾向にあり、特に若手技術者の不足が深刻です。九州の建設業就業者数を見てみると、平成11(1999)年平均は73.3万人だったものの、令和5(2023)年平均は53万人へと減少しています。また、令和4(2022)年の全国の建設業技能者数は304万人で、年齢層別で見てみると、60代以上が77.6万人で4分の1を占める一方、29歳以下は約1割の35.3万人にとどまっています。新たな担い手の確保が急務な状況です。

このままでは、地域インフラの維持も災害対応もままならない。そんな危機感が、これからご紹介する入札制度設計の背景にあります。

中島康彦さん:建設産業は、地域のインフラを整備・維持し、災害時には応急対応を担う地域社会経済の基幹産業です。しかし全国的に見ると、建設投資額および許可業者数は微減傾向にあり、厳しい状況が続いています。全産業に占める建設業者の割合も減少傾向にあります。

※このグラフは、「令和7年度 公共工事の現状と今後の取り組み」から引用しています。同資料は、公共工事の現状や工事の入札契約制度など、公共工事を知るうえで役立つ情報が満載です。以下の手順で検索できますので、ぜひダウンロードして役立ててください。

2 総合評価落札方式-価格だけを問うものではない

人手不足などの課題に対応するための入札方式として、平成17(2005)年4月に施行された「品確法」(公共工事の品質確保の促進に関する法律)施行に伴い拡大してきたのが総合評価落札方式です。総合評価落札方式は、一般競争入札における落札方式の一つです。単に価格の安さだけで落札者を決めるのではなく、企業の技術力や地域貢献なども含めて総合的に評価する制度です。

2.1 総合評価落札方式は、なぜ人手不足対策になりうるのか

総合評価落札方式は、建設業界の人手不足問題に対し、賃金改善、労働環境の改善、生産性向上などの多角的なアプローチを通じて、事業者が入札に参入しやすい環境づくりをしています。

賃上げの促進

総合評価落札方式において、賃上げを実施する企業に対して加点措置が設けられています。これにより賃金引上げを促し、業界全体の処遇改善を図ることで、人材の確保・定着に繋げようとしています。国土交通省は、地方公共団体に対しても、公共工事の受注者による適正な利潤の確保を通じて、賃金引上げに向けた環境整備が図られるよう要請しています。

適正な工期の設定と働き方改革

発注者の責務として、休日や準備期間、天候等を考慮した適正な工期の設定が求められ、施工時期の平準化も推進されています。中央建設業審議会が「工期に関する基準」を策定・勧告しており、週休2日の確保等を考慮し、それに伴う労務費等を請負代金に適切に反映することなども要請されています。また、著しく短い工期による請負契約の締結を制限する取り組みも進められています。これらの措置は、労働環境改善による魅力的な職場づくりを通じて人手不足の解消を目指すものです。

生産性向上への取り組み

情報通信技術(ICT)の活用等を通じた生産性向上が、受注者・発注者双方の責務として規定されています。生産性向上は、限られた人材で効率的に業務を遂行するために不可欠な要素です。

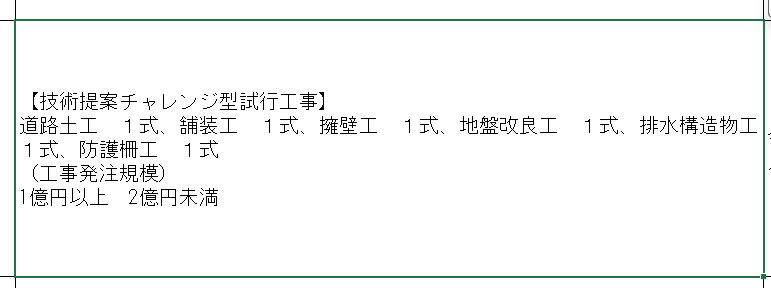

試行工事「技術提案チャレンジ型」の導入

第3章で詳しく紹介する試行工事「技術提案チャレンジ型」は、新規参入企業や実績の少ない企業にも公共工事の機会を提供するために設けられた、総合評価落札方式における試行工事の一つです。より多くの企業が公共工事に参入しやすくなり、建設業界全体の担い手の裾野を広げることが期待されます。技術提案チャレンジ型は、技術的高度でない工事が対象で、施工能力評価型「Ⅰ型」(書面審査のみでヒアリングなし)に該当します。企業や技術者に過去の実績を評価項目として求めないため、経験の少ない企業でも挑戦しやすくなっています。

施工能力評価型

総合評価落札方式は、「施工能力評価型」と「技術提案評価型」に大別されます。施工能力評価型をさらに分類した場合、施工計画の提出が必須となる「Ⅰ型」と、施工計画の提出が不要な「Ⅱ型」に分かれます。比較的難易度が低い工事は主に「Ⅱ型」に該当します。

2.2 「評価値」で決まる

評価は「技術評価点」と「入札価格」を組み合わせた「評価値」で決定され、入札価格が最も低い企業が必ずしも落札するわけではありません。評価項目には以下のようなものがあります。なお、評価項目として必ず設定される項目、工事によって設定されるオプション項目があります。

- 企業の能力:工事実績、成績、表彰、手持ち工事、賃上げ、ワークライフバランス

- 技術者の能力:工事実績、成績、CPD(継続学習)

- 地域貢献:特定工事(維持工事など)の実績、災害時の活動実績

CPD(継続学習)

技術者育成の一環で、建設関係の講習を受講するなどして、自らの技能水準を証明します。入札において、CPD取得に応じて加点されることがあります。

2.3 評価基準は全国一律ではない

総合評価落札方式における評価基準は、全国一律ではありません。国土交通省が示す統一的な基準に加え、地方整備局ごとに異なる独自の基準が設定されている場合があるため、各発注機関のウェブサイトで個別の基準を確認する必要があります。九州地方整備局の基準については、国土交通省九州地方整備局のホームページ⇒「事業者の方へ」⇒「公共工事の品質確保」⇒「ガイドラインについて【工事及び業務の総合評価における現状の考え方】」から、「令和7年度総合評価落札方式等の運用」を参照してください。

中島康彦さん:初めて総合評価落札方式に触れる方は、「令和7年度総合評価落札方式等の運用」の「工事ガイドライン」14ページ「2.総合評価落札方式の概要」から読むことをおすすめします。

2.4 落札者決定までのプロセス

総合評価落札方式における、発注者の競争参加資格要件設定から落札者決定までの主な流れは以下の通りです。

① 発注者による競争参加資格要件設定と書類交付

発注者側が工事ごとの競争参加資格要件を設定し、入札公告や入札説明書などの書類を交付します。これらの書類には、工事名、内容、工期、そして競争参加資格要件(例:営業所及びその所在地、過去の施工実績、技術者に必要な資格など)が具体的に記載されています。工事の設計図面も発注者が作成し、契約図書(契約の内容や工事の仕様などを詳細に規定したもの)の一部として提供します。参加者は図面を見て工事内容を把握し、競争参加申請を行います。

② 競争参加希望業者による書類提出

競争参加を希望する企業は、交付された書類を確認し、必要な書類を提出します。なお「技術提案チャレンジ型」では施工計画の提出が必要です。提出書類の作成にあたっては、作成要領やチェックリストが提供されます。

中島康彦さん:施工計画に記載する内容は履行義務を伴うものです。実現不可能なことは記載されないようにしてください。

③ 審査・ヒアリング

提出された書類に基づいて審査が行われ、競争参加資格があるかどうかが確認されます。施工能力評価型は書面審査のみで、ヒアリングは行われません。

④ 競争参加資格確認結果の通知と公開

競争参加を申し込んだ企業には、審査後、競争参加資格の有無について結果が通知されます。また結果は、公共発注機関による入札情報が公開される「入札情報サービス(PPI)」で一般公開されます。

⑤ 入札(価格提示)

競争参加資格が確認された企業は、入札価格(入札書、工事費内訳書)を提示します。なお、入札書と工事費内訳書を②の段階で同時に提出していただく場合もあります。

⑥ 落札者の決定

提出された入札価格と技術評価点を総合的に判断して評価値を算出し、最も高い評価値を得た企業が落札者として決定します。これにより、単に価格が安いだけでなく、品質も考慮された企業が落札できる仕組みとなっています。

3 試行工事「技術提案チャレンジ型」の目的と特徴

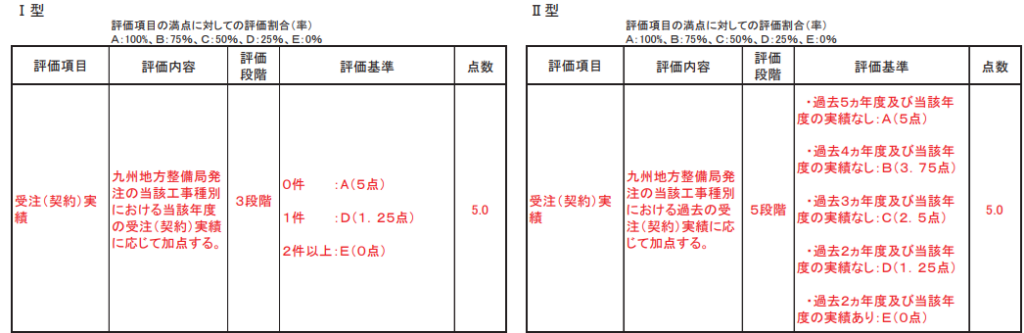

競争参加資格要件を満たせば参加はできますが、直轄工事の実績等が無ければ加点が少なく、評価が低くなります。比較的難易度が低い「施工能力評価型」の工事のうち、新規参入や実績が少ない企業の受注機会拡大を目的とした試行工事「技術提案チャレンジ型」として発注されています。技術提案チャレンジ型の特徴を見ていきましょう。

新規参入業者への加点措置あり

例えば、地域の建設業者の受注機会拡大のため企業や技術者の過去の実績を求めず、提案された施工計画を主に評価する技術提案チャレンジ型のうち、Ⅱ型は、過去5か年度及び当該年度の受注実績がない場合5点加点されます。Ⅰ型は当該年度の受注実績がない場合5点加点されます。

4 入札情報(発注予定)検索や書類作成上の留意点

国の入札に参加するには、まずは発注予定を入手することが不可欠です。発注予定や関連情報の主な入手方法を確認しましょう。

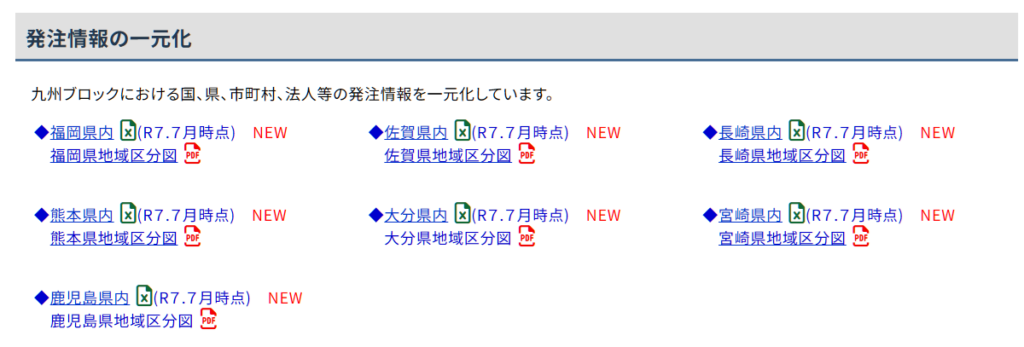

国土交通省の各地方整備局のホームページ

例えば、九州地方整備局の場合、同地整のホームページ⇒事業者の方へ⇒九州地方の発注見通し⇒発注予定情報と進むと、九州ブロックの国、県、市町村、法人等の発注情報を網羅的にチェックすることが出来ます。

中島康彦さん:発注予定情報は毎月または四半期に1回程度更新されますので、継続的に情報を確認することが重要です。必要に応じて各機関へ問い合わせるなどしてください。

入札情報サービス(PPI)

PPIは、国土交通省の各地方整備局や他省庁、地方自治体などの入札情報等を検索できるウェブサイトで、公共工事分野最大の入札情報サービスです。一般財団法人 日本建設情報総合センター(JACIC)が運営しています。工事の発注見通し、現在公告中の工事、手続き開始済みの工事、終了した入札結果などを検索することができます。サイト上に用意されている操作マニュアルを参考に、実際に操作してみてください。

民間のサービス

民間が提供している入札情報サービスも、さまざまな種類があります。民間のサービスの場合、利用料等が必要な場合が多いです。

4.1 検索のコツ

国発注公共工事への参入を検討している企業は、技術提案チャレンジ型の入札情報を抽出したいと考えるかもしれません。しかし今のところ、公的な検索サービスでダイレクトに検索することはできないそうです。

たとえば九州地方整備局が公表している入札情報から技術提案チャレンジ型を調べたい場合、九州地方整備局のホームページ⇒トップページの「一覧表示」をクリック⇒最新の工事発注見通し公表、または工事発注予定情報の一元化からエクセルファイルを開いて「技術提案チャレンジ」と入力して検索してください。

PPIの場合は、「発注の見通しを検索」から、条件(例えば、大分類:国の機関/中分類:国土交通省/小分類:九州地方整備局)を入力して検索⇒表示された個々の工事情報を展開して確認してください。 公共工事入札情報の検索は、慣れるまでは少し大変かもしれませんが、「習うより慣れよ」の精神で、実際にウェブサイトにアクセスして、触ってみることをおすすめします。

4.2 電子入札システムを利用して入札に参加

これまでご紹介した公共工事入札情報検索の仕組みは、情報検索に特化しており、入札に参加することは出来ません。実際に入札に参加するには、国の場合は国土交通省電子入札システム、自治体の場合は自治体ごとに設けている電子入札システムを利用します。利用にあたっては初期設定や認証(例:ICカード)などが必要です。

4.3 書類作成は細心の注意を

公共工事への参入を検討する場合、いくつかの「関門」を乗り越える必要があります。

まずは、入札公告情報をしっかりと確認することです。個別の入札公告には、工事名、内容、工期、参加資格(地域要件、工事実績など)といった詳細な情報が記載されており、全ての要件を満たさなければ、そもそも参加資格が認められません。

競争参加資格が認められた場合、避けて通れないのが書類作成です。発注者(国や地方自治体)から作成要領やチェックリストが提供されるため、これらを活用して書類不備を防ぐことが重要になります。提出書類に不備があると競争参加資格が確認できず、参加できないおそれが生じます。

また、以前受注した工事と類似の工事の入札に参加を望む場合であっても、各入札案件の特性や要件に応じて、その都度、実績を証明するための書類や施工計画などを個別に用意し、提出する必要があるそうです。

5 公共工事参入成功への道筋-実践重ね実績築く

セミナーでは、公共工事への参入を実現するための「戦略」が紹介されました。主なポイントは以下の通りです。参入を目指す事業者は、一つずつ実践することで実績を積み上げることができ、企業としての成長にもつながるはずです。

| 実践すべき事項 | 概要 |

| まずは技術提案チャレンジ型から挑戦 | 地方事務所が発注する難易度が高くない工事を狙い、実績を積むことが強く推奨されます。 |

| 災害協定の締結と活動実績の蓄積 | 地方自治体などと災害協定を締結し、活動実績を積むことが、総合評価で加算点を得るための重要なステップとなります。 年度末や年度初めに協力業者の募集が行われることが多いので、参加を検討してください。 |

| CPD(継続学習)ポイントを積極的に取得 | 企業が継続的に学習し、技術力を向上させていることを示すことができるので、総合評価での加算点へとつながる重要なステップです。 |

| 情報収集作業のルーチン化 | PPIや各発注機関(国や地方自治体)のウェブサイトを定期的にチェックし、常に最新の発注予定情報や入札公告を確認することが重要です。 最新情報と、自社や技術者の能力を照らし合わせて、無理なく挑戦できる案件に照準をあわせた作戦を立てるようにしてください。 |

6 まとめ

公共工事への参入は、社会インフラ維持の課題に対し、企業が貢献できる大きな機会です。総合評価落札方式のうち技術提案チャレンジ型といった制度や仕組みは、その門戸を広げるための装置として設計されています。セミナーに登壇された国土交通省九州地方整備局企画部技術管理課の課長補佐・中島康彦さんに、改めて、公共工事参入へ向けたポイントをうかがいました。

6.1 技術提案チャレンジ型は等級に縛りがある場合も

技術提案チャレンジ型は、公共工事への新規参入を目指す企業、特に、経験の少ない企業や技術者といった「初心者向け」であり、ここからステップが始まっていく入り口となる位置づけです。過去に直轄工事の経験がなくても、土木工事で類似の経験があれば、チャレンジ枠で参入できる可能性があります。これらの工事は、地域の担い手(建設業者)の育成・確保や受注機会の拡大が目的とされており、なかには、企業や技術者の過去における類似工事の実績を緩和したり、施工能力(施工計画が求められるタイプの場合)や企業の能力・技術者の能力を主な評価対象としたりすることで参入障壁を下げています。

ただし、注意点として、技術提案チャレンジ型工事であっても入札に参加するための等級区分などの要件が設定されている場合があり、全ての新規企業がすぐに参加できるわけではありません。また、管轄する各地方整備局によって提出書類や評価ルールが異なる場合があるため、それぞれのウェブサイト等で詳細を確認し、対応することが重要です。

6.2 アンテナを張って最新の発注情報を入手することが大切

JACICが運営する「入札情報サービス(PPI)」や各発注機関(例えば九州地方整備局)のホームページなどで発注予定情報が公表されています。常日頃からアンテナを張り、最新の発注情報を入手するように努めること。やはり、これが重要です。

6.3 自社の規模や実績を正確に把握した上で目標を明確にする

公共工事は入札条件や評価項目が変動するため、日頃から動向(例:担い手三法、賃上げなど)や各省庁、地方整備局ごとの具体的な加点項目や制度変更まで、継続的に情報収集を行うことが重要です。

入札において、実績が評価される項目は多く、自社の規模や実績を正確に把握し、将来的にどういった工事の受注を目指すのか明確にすることが、成功への鍵となります。

また、公共工事の入札には書類作成が必要で、一定程度、専門的な知識や労力は必要です。特に、競争参加資格申請時には発注者側が確認できる資料の提出が求められます。

情報収集や書類の作成慣れといった実務的なハードルはありますが、きちんと情報収集をし、適切な戦略と継続的な準備を行うことにより、公共工事への参入は十分に可能だと思います。

▼ BizRizeでは、無料相談を行っております! ▼

▼ 補助金情報を毎週お届け!無料メルマガ配信中です ▼

BizRize事務局

ヒト・モノ・カネに関する経営資源を、効率よく活用できるプラットフォーム「BizRize」を運営。毎週木曜に経営者向けの勉強会を開催し、補助金や資金調達に役立つ情報を無料メルマガで配信中!

環境省-400x267.png)