後継者としてのプレッシャー、孤独、困難への挑戦。しかし、そこには、周囲の人々からの支援や共感もある。

先人が築き上げた事業という財産を、どのようにして継承し、且つ発展させるのか。単に先代から受け継ぐだけにとどまらず、新たな価値を競うアトツギ(後継者)たちの「甲子園」へのエントリー受付が、今年も始まりました。「第6回アトツギ甲子園」。アトツギ甲子園は、小規模事業者持続化補助金やものづくり補助金等の優遇措置といった特典を得られることでも知られています。アトツギ甲子園に込めた狙いや効果を、大会を主催する中小企業庁の担当者にインタビューしました。記事後半では、大会の概要を紹介しています。

地域を背負い、地域代表として大会に挑むアトツギには、まさに、夏の甲子園に出場する球児たちのような熱量と誇りが宿っています。

さぁ、アトツギたちの挑戦にも、栄冠が輝こうとしています。

アトツギ甲子園の狙いや後継者育成支援の現状などについて、中小企業庁財務課の薮内亮我さんにうかがいました。

(インタビューで使用している図表は、一部を除き中小企業庁作成の資料から引用しています)

後継者をアトツギ甲子園へ 地方発新たな流れ

――昨今、「アトツギベンチャー」(中小企業の若手後継者が、先代から受け継いだ経営資源を活かして、新規事業や新分野に挑戦する事業承継のあり方)など、カタカナのアトツギ(後継者)について語られる機会が増えたように感じます。そのような中で、アトツギ甲子園は、後継者に対する支援の現場に、どのような効果をもたらしているのでしょうか。

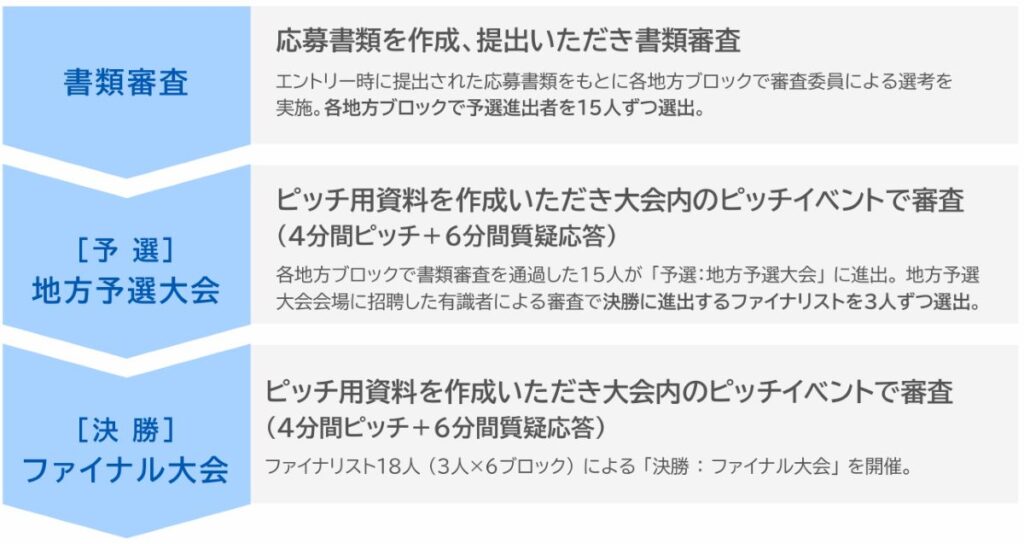

まず背景についてご説明しますと、事業承継には現経営者向けと後継者向けの二つの側面があります。事業承継・引継ぎ支援センター(=国が設置する公的相談窓口)や補助事業などはありますが、後継者育成に関する支援はまだ少ない印象です。そこで中小企業庁では、後継者が能力を開発するための場としてピッチイベント(=プレゼンテーションの場)として「アトツギ甲子園」を設けています。

ただ、ピッチイベントだけではハードルが高く、必要な知識をどう吸収すればいいか分からないという声もあります。そこでACT(詳細は後述)というコンテンツを用意し、後継者が新規事業やマーケティング、組織経営などを学べるようにしています。

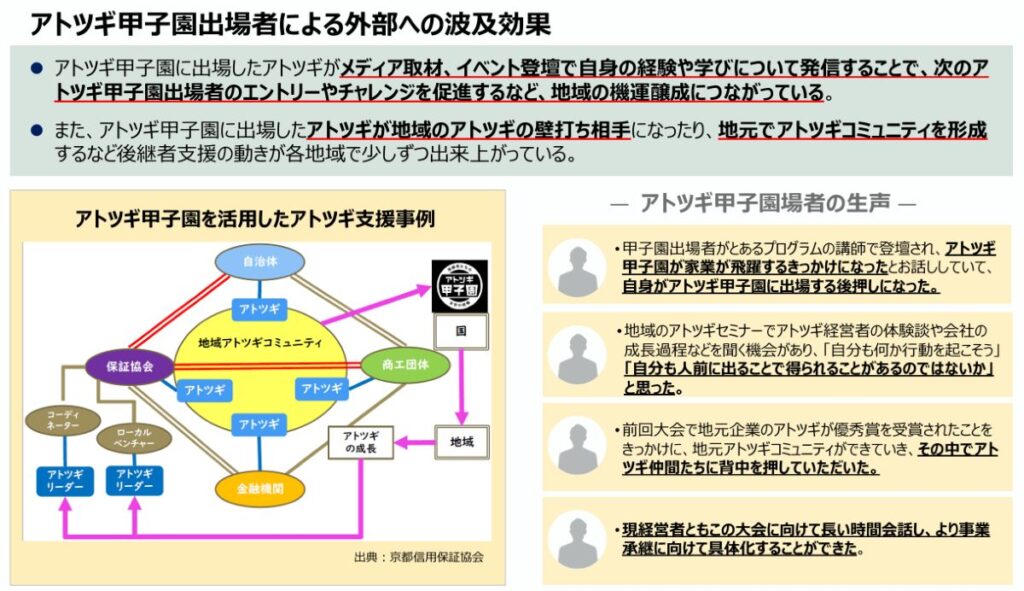

アトツギ甲子園は後継者育成に特化したピッチイベントで、後継者しか出場できないものとしては日本で唯一のイベントです。このイベントをきっかけに、地方では「後継者をアトツギ甲子園に送り込もう」という流れができており、後継者育成という新しい機運が生まれています。こういった流れもアトツギ甲子園の波及効果の一つと考えています(下の図参照)。

ここ数年で地方の後継者支援が増えてきた、また、アトツギが語られる機会が増えたことを考えると、アトツギ甲子園の効果は大きいのだろうと感じます。後継者というのは、単に先代から引き継ぐだけでなく、次にバトンを渡すために頑張る存在だというメッセージが醸成されつつあるのではないでしょうか。

重要な「経営理念の承継」

――アトツギ甲子園は、「アトツギ」という人材支援に重きを置いた制度なのでしょうか。

後継者育成のピッチイベントが事業承継支援につながるのか?という質問はよくいただきます。事業承継というのは「人の承継」「資産の承継」「事業の承継」の三つに分かれます。「人の承継」とともに「事業の承継」は非常に重要です。100年企業(=創業から100年以上続く長寿企業)の話を聞くと「経営理念の承継」が最も大事だと言われます。

例えば日清食品は親族内承継をしていますが、2代目社長は「カップヌードルをぶっつぶせ!」というミッションを掲げました。そもそも「事業開発に貪欲な会社であること」という大きな経営理念があるからこそ、「カップヌードルを超えるものを作る」ことを経営理念にされたのだと思います。

このように、経営理念を基盤とした事業の継続・発展が重要であり、それを体現し、実際の行動に移すのが、まさにアトツギですので、事業承継において後継者育成は、特に力を入れて支援すべき部分だと考えています。このような背景から、アトツギ甲子園を人材支援として制度設計しています。

――理念やミッションは事業承継に限らず、スタートアップなどでも重視されていますね。

そうですね。理念の承継がなぜ大事かといいますと、昨今、環境変化が非常に激しいです。一つの企業が生き残れるのは、おおよそ二十数年と言われます。そうすると、事業承継を実施する企業というのは、創業から20~30年程度は経過した企業ということになりますので、一つの事業が終わる可能性もあり、新規事業や市場開拓等新たな取組が必要になる可能性が高いです。そのとき「この会社の価値は何だろう」と考えると、やはり経営理念やミッションの承継が重要になってくるのだろうと思います。

「自分ごと」として話すことで磨く経営能力

――アトツギ甲子園が単なるアイデア発表の場にとどまらず、コンテスト形式となっている狙いや効果について教えてください。

狙いは二つあります。一つは次世代経営者として模索しているアトツギにスポットライトを当てていこうという機運醸成です。

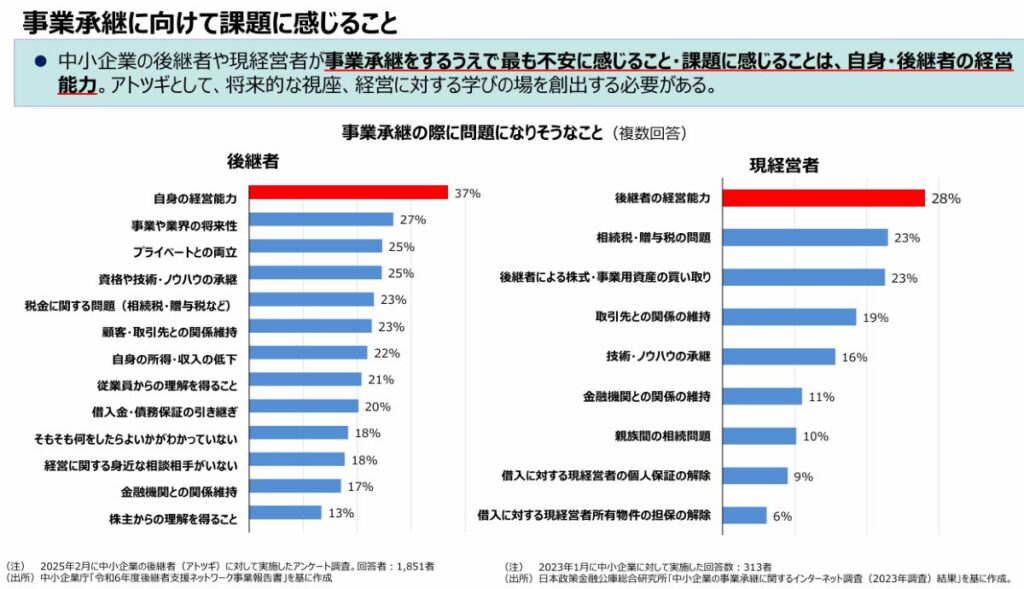

二つ目が後継者の能力育成です。現経営者が後継者に求めることとして一番に挙がるのが、後継者の経営能力です。

下の「事業承継に向けて課題に感じること」というグラフをご覧ください。興味深いのは、現経営者も後継者も、お互いが経営能力に課題を感じている点です。また「経営能力」を細分化すると、主にリーダーシップ、判断力、実行力を指します。この三つをどのように養うかということですが、これらは経営者にならないと、なかなか身につきにくいものです。コンテストの場で新規事業についてのアイデアを「自分ごと」として話すことで、戦略立案能力や判断能力、実行力、さらには事業推進力やリーダーシップが養われ、また、外部から評価を得られることで、事業承継が進むこともあります。

アトツギ甲子園の出場者からは、度胸がついたとか、小さい時から見てきた会社のことを改めて見つめ直す機会になったという声をいただきます。同時に、同じ悩みを共有できる仲間ができたという話も多く、アトツギ甲子園が後継者のコミュニティ形成にもつながっていると感じます。

特典はチャレンジや早期承継を促す狙い

――アトツギ甲子園での成績に応じ、中小企業庁が所管している補助事業、例えばものづくり補助金、小規模事業者持続化補助金、事業承継・M&A補助金などで優遇措置や、加点措置、重加点措置といった特典が得られる仕組みです。この狙いについて教えてください。

中小企業庁は、成長する企業を応援しています。アトツギ甲子園では新規事業にチャレンジする姿勢を伝えていただきますが、その内容を一歩でも前に進めてほしい、企業を成長させるアトツギになってほしいという思いから、設備投資の補助金を中心に加点措置の対象としています。また、技術開発や研究開発を進めるGo-Tech事業では優遇措置を設けています。

事業承継・M&A補助金は、5年以内に後継者へ承継する場合に使える補助金で、ファイナリストになると重加点措置(=二重で加点する措置)の対象になります。これは早期の事業承継を促す意味合いもあります。

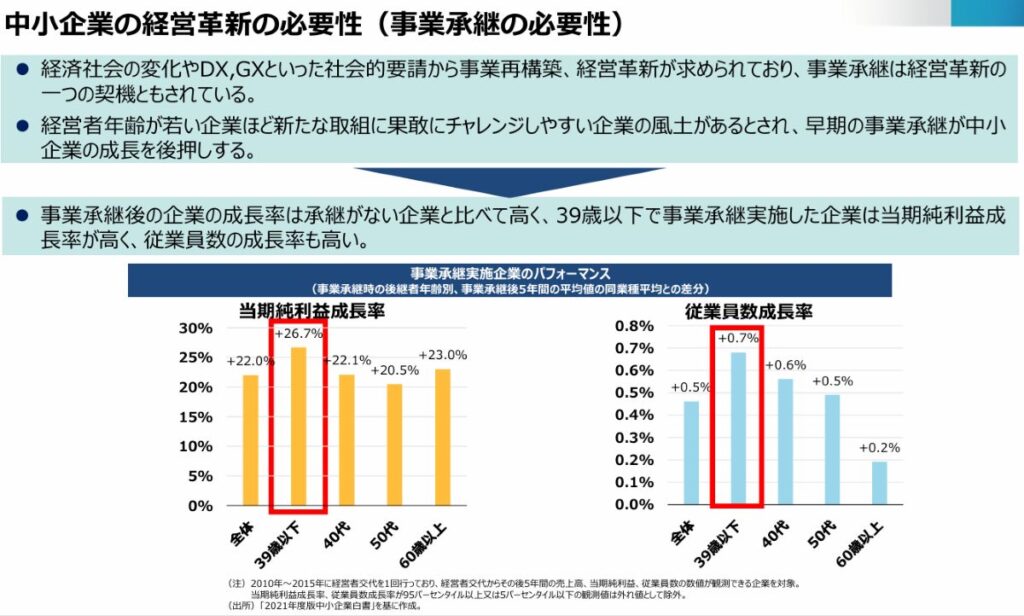

――後継者が若いうちに事業承継するほうが効果は高いというデータもあるようですね。

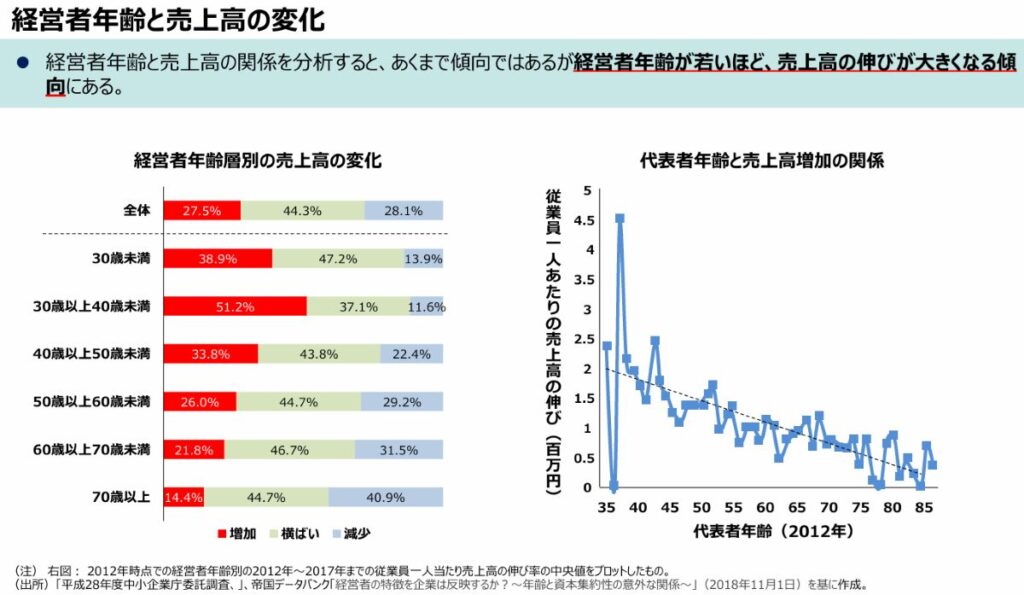

下のグラフ「経営者年齢と売上高の変化」を見ますと、経営者が30代のほうが売上高の変化(増加)が大きい傾向があります。代表者年齢と従業員1人あたりの売上高の伸びも、若い代表者のほうが大きい傾向にあります。

「中小企業の経営革新の必要性(事業承継の必要性)」のグラフは、39歳以下で事業承継するのと、40代~60代で事業承継するのとでは、パフォーマンスにどれぐらいの差があるのかを示したものですが、やはり39歳以下の若いうちに事業承継するほうが従業員数の成長率や売上(当期純利益成長率)も高い傾向にあります。

早期の事業承継とともに若い経営者に引き継ぐことは大きな転機になると思いますし、アトツギ甲子園の参加資格である「39歳以下」というのは、これらのデータに基づいています。

――アトツギ甲子園への出場経験は、補助事業・制度の趣旨や意図の理解という点で、影響があるものでしょうか。

アトツギ甲子園出場者と話す機会があるのですが、プレゼンを通じて事業を「自分ごと」として考えるので、補助金の計画策定がしやすくなったという声は聞きます。アトツギは、事業目的や、自社がこの事業に取り組む意義などをピッチで話しますので、その経験を計画策定に活かせるようですね。また、補助金制度の目的や意義を理解できたという話も聞きます。

アトツギは「地域の未来」そのもの

――アトツギ甲子園は、最近では地域を挙げてのイベントとして成長してきた印象がありますが、その要因について、どのように分析していますか。

アトツギ甲子園自体は、まだ道半ばだと思っています。親族内承継や従業員承継を考えると、アトツギ甲子園の出場者は、まだまだ増えていくのではないかと感じています。

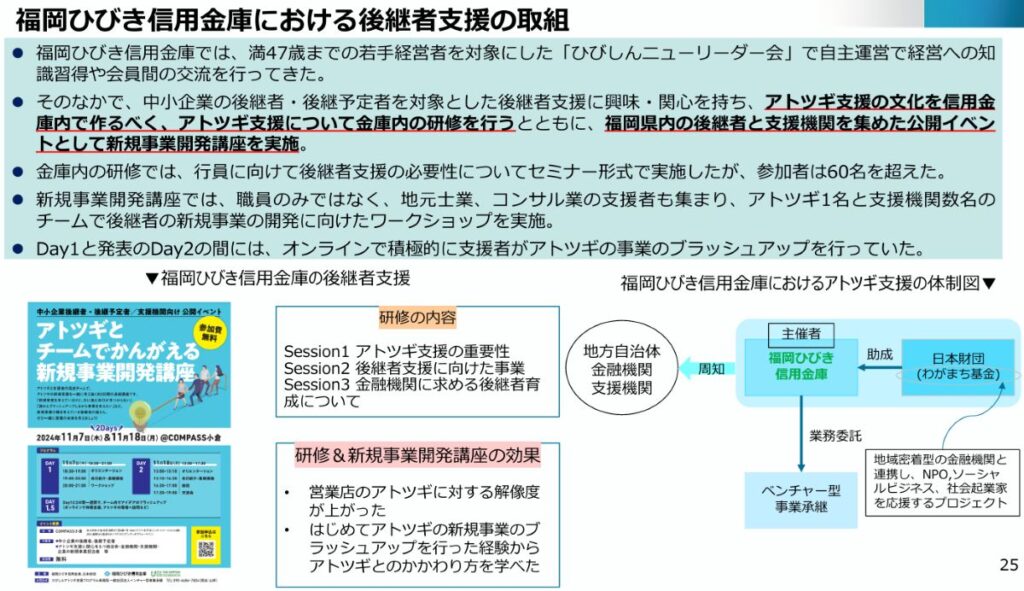

九州地方では、地域に根付いた企業が多いこともあり、地域を挙げた後継者支援が増えてきています。後継者は、会社の未来と同時に地域の未来を背負っている。後継者は「地域の未来」を支える存在だからこそ、中小企業の後継者支援は大事だという機運醸成が図られているのではないでしょうか。金融機関や自治体、特に県庁が力を入れている事例が多いようですが、「地域の未来」を育てるという観点も踏まえて後継者支援プログラムを進めているように思います。

――自治体や金融機関は、アトツギ甲子園と連携してということではなく、独自に後継者支援をしているのでしょうか。

基本的には独自で後継者支援をされていますが、「アトツギ甲子園に送り込もう」という大きな流れはあると思います。大分県や福岡県では、もともとスタートアップ支援をしていた方々が、地域企業の新事業開発や、アトツギを切り口とした中小企業の後継者支援にも力を入れ始めています。起業・スタートアップで経営を盛り上げるという側面と、事業承継に向けた後継者育成という両面から取り組みが進んでいる印象です。

地域独自の後継者支援に大きな意義

――アトツギ甲子園に送り込もうというのは、金融機関や自治体がコーチになって選手(アトツギ)を鍛えて全国大会に送り出すようなイメージですね。

そのような印象も受けますね。地域ごとに文化や産業が異なりますので、都道府県や地域の金融機関が後継者に向けた独自のプログラムを行うことは非常に大きな意義があると思います。

若手経営者の会を持っている金融機関は多いですが(※例えば、福岡ひびき信用金庫には、満47歳までの若手経営者を対象にした「ひびしんニューリーダー会」があります)、以前は財務や労務管理など座学中心でした。最近は新規事業を考える実践的な学びがトレンドになりつつあり、新規事業を通じて、単に知識だけではなく戦略立案やリーダーシップ、判断力を学ぶことは、後継者の能力育成にとって非常に大きな意味があると思います。

採用や事業拡大へと効果が波及

――アトツギ甲子園の出場者は、大会でプレゼンしたアイデアを、その後のビジネスにどう活かしているのでしょうか。また、出場後のフォローアップなどはあるのでしょうか。

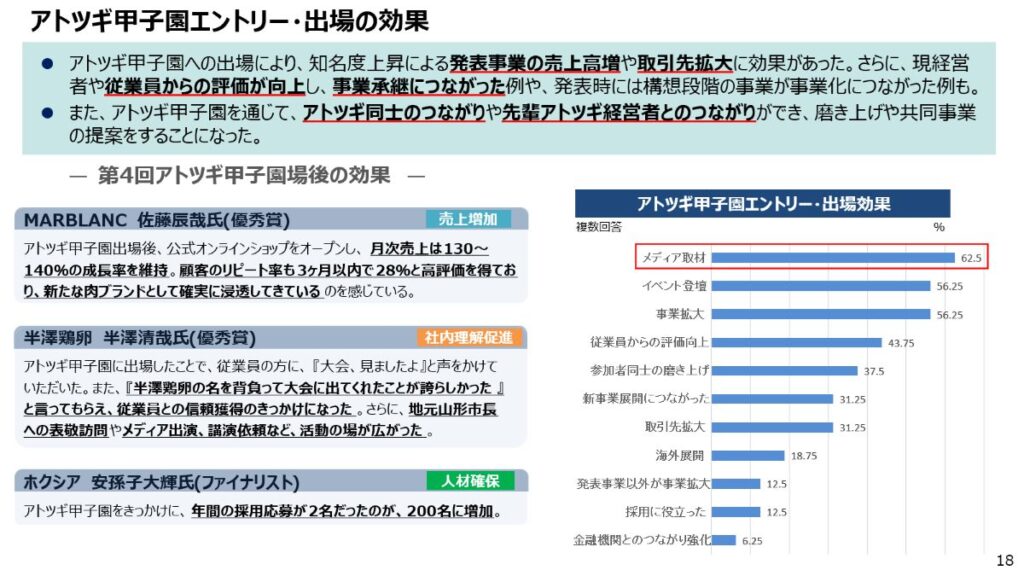

下の「アトツギ甲子園エントリー・出場の効果」は、第4回アトツギ甲子園出場者の出場後の効果をまとめたものです。

大阪のMARBLANC(マーブラン)は食肉卸会社です。牛肉はA5やA4などの等級(霜降り度合いなど)で評価されますが、本来は味で評価されるべきだという考えのもと、大会出場後に食肉のオンラインショップを開設したところ、月次売上は130〜140%の成長率を維持しています。味にこだわるからこそ顧客リピート率が3か月以内に28%ということで、相当高いと思います。

山形のホクシアは、ファイナリストになったことでメディア取材や地域イベントへの登壇が増え、会社の認知度が上がりました。それまでは採用も難しく、応募は2名程度だったのが200名に増えました。採用の現場にもアトツギ甲子園の効果が及んでいるケースだと思います。

さらに、大会の審査員や、大会をご覧になった大学教授からのコンタクトで新しい取引が始まったり、共同開発が進んだりするケースもあります。アトツギ甲子園は事業拡大の場にもなっています。

大会終了後のフォローアップとして、出場者に定期的にアンケートを取っています。また、オンラインプログラムのACTは、大会出場経験者も参加できるほか、後継予定者だけでなく現に代表権を持った後継者も参加できるプログラムです。アトツギ甲子園出場後も悩むことが多いマーケティングや、先代が作った組織をどう動かすのかといった組織運営に関することも取り入れながら講座を作っていますので、一種のフォローアップになっていると思います。

もう一つ特徴的なこととして、昨年度から、アトツギ甲子園のファイナリストに特別の講座を用意しています。短期間で新規事業をさらに磨き上げるプログラムを用意しており、昨年度は資金調達方法やマーケティング、採用、事業の進め方について先輩経営者の経験談が聞ける「ACT合宿」を開催しました。今年度もファイナリスト向けに開催予定で、これもアトツギの新規事業に向けた大きなフォローアップです。

――2名だった年間の採用応募数が200名に増えたというのは驚きですね。

そうですね。中小企業は採用や広報に苦労するという話はよく聞きます。アトツギ甲子園は後継者育成という目的があるものの、ピッチイベントでもありますので、広報ツールや営業ツールとしても活用されているのではないかと思います。

支援機関向けに情報提供

――アトツギ甲子園の公式サイトでは、アトツギ支援コンソーシアムや、ACTプログラムが紹介されています。これらのコンテンツとアトツギ甲子園の関係性や、どのように補完しあっている制度なのかという点を教えてください。

アトツギ支援コンソーシアムは、支援機関に向けた取り組みです。後継者育成は日本全体として取り組むものであり、金融機関や自治体、公的支援機関にアトツギに目を向けていただくため、情報共有の機会や、アトツギに触れていただく機会を多く設ける目的で、アトツギ支援コンソーシアムを立ち上げています。

現在、アトツギ支援コンソーシアムに賛同いただいている企業・団体数が568です。多くの方々に加わっていただいていますが、特に金融機関や商工会・商工会議所をはじめとした公的支援機関が多いです。アトツギ甲子園やACTに関する情報などを、いち早くお届けしたいと考えています。また、後継者支援の取り組み事例集を公表予定ですが、この事例集もお渡しする予定です。

また、後継者支援は「何から始めれば良いのか分からない」や、「実際に何が必要なのか分からない」という話も聞きます。中小企業庁では、まずアトツギ支援コンソーシアムの賛同団体となっていただき、後継者支援の必要性や重要性について情報発信し、後継者支援について一緒に考える…という取り組みを進めているところです。

「獺祭」四代目が承継を語る講座を用意

――オンラインプログラムのACTは後継者に向けた取り組みですね。

メインは後継者に向けた取り組みですが、一部、支援機関向けの個別イベントも紹介しています。アトツギ支援コンソーシアムは情報共有に力を入れていますが、ACT は事業承継前に学ぶべきことや悩みの多いテーマに対応する研修・講座などのオンラインプログラムを実施しています。

(ACT-Basicの)初回は日本酒「獺祭(だっさい)」の四代目蔵元・桜井一宏さんに登壇いただきます。桜井さんはニューヨークでのマーケティング責任者を経験しており、アトツギとしてどのように獺祭の事業に取り組み、引き継いだのかについて共有していただきます。初回では、前回のアトツギ甲子園の経済産業大臣賞受賞者である芦田拓弘さんにも登壇いただく予定です。

2回目の講座に登壇いただくのは、タクシーアプリ「GO」を提供する会社の会長で日本交通取締役の川鍋一朗さんです。川鍋さんもアトツギです。アトツギになって最初に手掛けた事業は大赤字だったそうですが、事業承継後に最も大事だったのは新規事業だったと語っておられます。アトツギにはチャレンジ精神が大事だということを、お話しいただく予定です。(ACT-Basic)1回目と2回目の講座は支援機関含め全員が対象ですので、どなたでも視聴できます。

3回目以降の講座では、実際にアトツギが事業開発や新規ビジネスを始めるには何が必要なのか、アトツギとしての事業の棚卸について解説する講座を全3回用意しています。

このほか、「アトツギノート」はまだ公開はしていないのですが、過去のアトツギ甲子園ファイナリストなどを紹介する読み物になる予定です。

| 【第一回】「獺祭」の世界展開に成功した4代目が語るアトツギの事業の取り組み方 日程:2025/9/9(火) 時間:15:00-17:00/募集期間 8/22(金) 12:00まで |

| 【第二回】日本交通取締役、タクシーアプリ『GO』川鍋会長に聞く アトツギが持つべきチャレンジ精神 日程:2025/9/22(月) 時間:10:30-12:30/募集期間 9/19(金) 12:00まで |

経営者になる日に備え、事業を見つめなおす機会を

――最後に、アトツギ甲子園に興味があるものの参加を迷っている方々へ、チャレンジを後押しするメッセージをお願いします。

中小企業の環境変化は非常に目まぐるしいです。企業の存続年数は20数年と言われており、事業を引き継いだ後に何をするかというのが大事な点になってきます。中小企業の後継者の皆さんには柔軟性やリーダーシップ、実行力が求められてくると思いますので、経営者となって企業の未来を背負う前に、アトツギ甲子園のピッチイベントを通じて、自分の事業を見つめ直す機会を作ってほしいと思います。

また、後継者の皆さんが悩んでいることは、ほかの後継者も同じ悩みを持っていることが多いです。アトツギ甲子園に出場する多くの方から、「同じ悩みを共有できる仲間ができた」、「将来について語り合う一生涯の仲間が出来た」という感想を聞きます。新しいコミュニティ作りという点でも、ぜひこのピッチに参加して、活用していただきたいと思います。

各開催回の参加者同士は仲がいいですし、情報共有も活発に行われています。今回、アトツギ甲子園を盛り上げるため、過去のアトツギ甲子園のファイナリストを中心に地域アンバサダーに任命し、久々に過去の出場者が一堂に集まりました。互いに情報共有しながら、一つでも何か吸収するぞという意欲的な方が多い様子を見て、日本の未来は明るいと感じました。

01 アトツギ甲子園は新規事業のアイデアを競うコンテスト

全国各地から189名がエントリーし、書類選考を通過した総勢90名が地方予選大会に進出した第5回大会。中小企業庁が主催する「アトツギ甲子園」は、中小企業・小規模事業者の後継予定者が、既存の経営資源を活かした新規事業アイデアを競い合うピッチイベント(プレゼンコンテスト)です。受け継いだ経営資源を用いて既存の事業を継承することにとどまらず、未来を切り拓く新規事業を描くことが求められています。その思想は、大会のキャッチフレーズ「実現したい未来を語れ」にもよく表れています。

後継者たちが新規事業に懸ける熱量、想像力、実行力を磨くとともに、既存の枠組みや仕組みにとらわれない革新的な発想を競い合う大会、それがアトツギ甲子園なのです。回を重ねるごとに、自治体や金融機関が後継者を対象とした伴走支援を行う事例も広がり、地域挙げての大会へと成長しました。

02 挑戦資格はシンプル-大会概要紹介-

次に、大会概要について見ていきましょう。

2.1 「39歳以下の中小企業・小規模事業者の後継予定者」

大会にエントリーできるのは、以下の条件をいずれも満たすアトツギです。

| 条件 | 概要 |

| ☑39歳以下 | 1986年4月以降生まれであること |

| ☑中小企業・小規模事業者 | 中小企業庁のウェブサイトの定義に基づきます。 |

| ☑後継予定者 | 後継予定者とは:代表権を持つ前の後継予定者に限り、親族外承継も含みます。家業と別法人の代表を務める場合も含まれますが、家業を今後承継予定か、家業の経営資源を活用している必要があります。 |

2.2 応募は2ステップ制

大会ウェブサイトのエントリーページで手続きします。

①エントリー手続きと②応募書類提出手続きの二つの手続きが必要です。書類選考を経て、地方予選大会出場者が決まります。

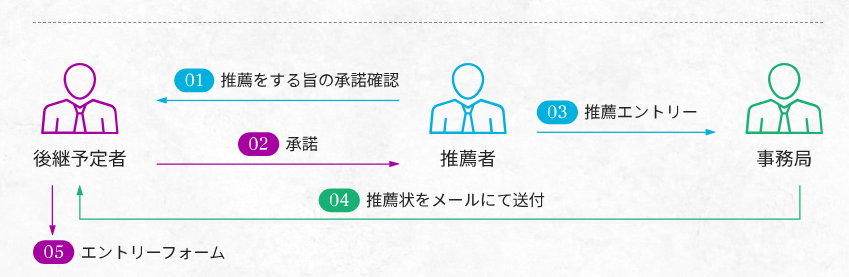

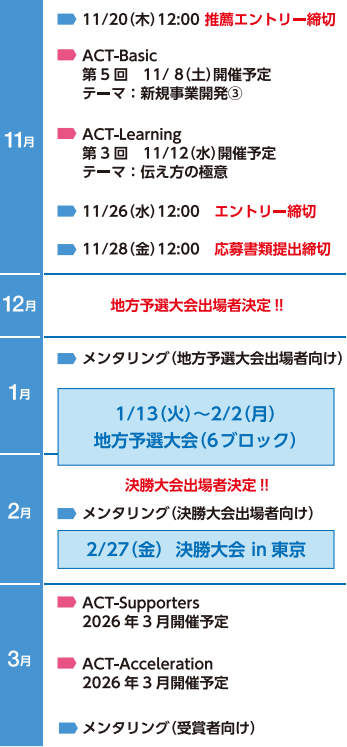

2.3 推薦(他薦)エントリー制度あり

アトツギ甲子園は、後継者本人だけでなく、周囲の方々が推薦することも可能です。この推薦エントリー制度は、やりたいことはあるものの、自分から一歩踏み出すことに躊躇しているアトツギを後押しすることを目的としています。必ず後継予定者から承諾を得てエントリーしてください。推薦エントリーの締切は2025年11月20日(木)12:00です。詳しくは、大会公式サイトをご覧ください。

推薦エントリーの流れ

2.4 地方予選大会は 6ブロックで開催、決勝は東京で

地方予選大会は、2026年1月から2月にかけて、全国6ブロックで開催されます。各ブロックから3名(計18名)が決勝へ進みます。

決勝は2026年2月27日(金)、東京・大手町三井ホールにて開催されます。地方予選大会・決勝とも、現地での観覧とオンライン観覧が可能です。あなたの地域の代表に、会場で、画面越しで、アトツギの熱量に負けないぐらいの声援を送ってください。観覧に関する詳細は大会公式サイトにて、追って公表されますので、ぜひチェックしてください。

| ブロック名 | 会場 | 開催日 |

| 九州・沖縄ブロック | 福岡・アクロス福岡 | 2026年1月13日(火) |

| 中国・四国ブロック | 岡山・KURUN HALL | 2026年1月16日(金) |

| 近畿ブロック | 大阪・オーバルホール | 2026年1月20日(火) |

| 中部ブロック | 名古屋・中日ホール&カンファレンス | 2026年1月23日(金) |

| 関東ブロック | 東京・TODA HALL & CONFERENCE TOKYO | 2026年1月26日(月) |

| 北海道・東北ブロック | 札幌・アスティホール | 2026年2月2日(月) |

開催フロー

2.5 五つの審査基準

アトツギ甲子園には、以下の通り、五つの審査基準が設けられています。

| 審査項目 | 審査ポイント |

| ☑新規性 | 製品やサービスに新規性、独自性、イノベーションの可能性があるか。 |

| ☑持続可能性 | 中長期的な収益や成長が期待でき、持続可能な事業か。 |

| ☑社会性 | 社会課題を解決する、もしくは社会的意義がある事業か。 |

| ☑承継予定の会社の経営資源活用 | 承継予定の会社の有形無形の経営資源を有効に活用できている事業か。 |

| ☑熱量・ストーリー | 後継者として当該事業を遂行する背景や情熱を持ち合わせているか。 |

あなたが実現したい会社の未来の姿。

受け継いだ資源を次世代につなぐイノベーターとしての情熱と実行力。

新規事業に込めた革新的な可能性。

社会課題の解決へ、どのように貢献していきたいか。

社員や地域を背負うことへの責任感。

諦めないという強い意志――。

プレゼンテーションの持ち時間は4分間(別途、審査員との質疑応答の時間あり)。審査基準を満たしたうえで、新規事業への熱意や思いの丈を存分に語り、審査員にアピールしてください。

2.6 経済産業大臣賞などを授与

成績上位者には、以下の各賞が贈られます。

| 決勝大会における表彰 | |

| 経済産業大臣賞(1名) | |

| ベストサポーター賞(1チーム) (経済産業大臣賞受賞者をサポートした支援者への授与を予定) |

|

| 中小企業庁長官賞(1名) | イノベーション・環境局長賞(1名) |

| 優秀賞(2名) | |

| 地方大会における表彰(各ブロックごとに選出) | |

| 経済産業局長賞(1名) | 優秀賞(2名) |

| 企業特別賞 | |

2.7 加点措置などの特典も

以下の通り、中小企業庁が所管する各種補助事業の申請において審査時の加点や優遇措置を受けられる特典が用意されている点も大きな魅力です。

| 特典対象者 | 特典内容 |

| ファイナリスト 準ファイナリスト(注) | 地方予選大会出場者の特典に加え、小規模持続化補助金の審査時に加点措置、事業承継・M&A補助金の審査時に重加点措置 (注)地方予選大会出場者のうち、ファイナリスト以外であって、特に優秀と認められ、経済産業省ホームページにて公表された者 |

| 地方予選大会出場者 (書類審査通過者) | ◆中小企業省力化投資補助金一般型 ◆ものづくり補助金 ◆事業承継・M&A補助金 ◆Go-tech事業(成長型中小企業等研究開発支援事業) ◆中小企業新事業進出補助金 などの審査時に優遇措置を受けられます。 |

| 書類提出者 | 書類審査委員(経営者等)からコメントや改善のヒントとなるアドバイスを受けられます。 |

| エントリー者 | アトツギ甲子園公式サイトの特設ページに、事業プラン名と会社名などを掲載。 |

2.8 出場者にはメンタリングの機会

大会出場者は先輩アトツギ(事業承継者)や、事業承継を支援する専門家からメンタリング(助言や指導)を受けることが出来ます。過去の出場者からは、様々な気づきを得られ、成長を実感できたと高く評価されています。

◆2026年1月:地方予選大会出場者向け

◆2026年2月:決勝大会出場者向け

◆2026年3月:受賞者向け

03 課題分析と解決策を明確に提示するプレゼンを

大会出場を検討しているアトツギの方が気になるのは、過去の出場者は、どんな未来を語っているのだろうか、という点ではないでしょうか。過去の大会の模様は、中小企業庁の公式YouTubeチャンネルで視聴できます。出場者の発表を見ると、課題・現状分析をしっかりと行い、課題に応じた適切な解決策を自分の言葉で明確に説明しようとする熱意が伝わってきます。ここでは、第5回大会の経済産業大臣賞と中小企業庁長官賞受賞者の取組やプレゼンテーションの概要をご紹介します。

|

経済産業大臣賞 芦田 拓弘さん(京都府・株式会社あしだ) |

|

林業へのコミットメント 幼少期に抱いていた森林破壊のイメージからエンジニアとして海外へ渡った芦田さんは、家業の林業ブログを通じて「森林を育てる意義」に気づき、アトツギとなりました。エンジニア経験を活かしてシステム開発会社を立ち上げ、林業の可能性に共感する若者とともに10の新規事業を展開したそうです。環境貢献型決済サービス「EcoPay」などを通じて、林業の価値向上に取り組んでいます。 林業が抱える課題 林業は「儲からない」という構造的な問題に直面。安価な輸入材との競争により国産材の価格が下落し、人手不足・生産量減少・木材自給率の低下という「負のスパイラル」に陥っていると分析します。特に木材流通はアナログ・一方通行・閉鎖的で、ニーズの把握や地域間の流通が困難な状況だと指摘しています。 提案する解決策:「木材流通システム」 芦田さんは、これらの課題を解決するオンライン流通プラットフォームを開発。市場や製材所がネット注文に対応し、注文データからニーズを把握することで効率的な販売が可能になります。全国規模で木材流通をオープン化し、適正価格の回復と市場活性化を目指します。林業が「正のスパイラル」を取り戻し、ウッドショックや日本固有種への需要増加という好機を活かす取組となっています。 芦田さんは経済産業大臣賞の受賞に際し、「この大会に参加し、跡継ぎは一人じゃないと感じた。ゴールのない新規事業に思えたが、アトツギ甲子園に出ることで目指すべきゴールが見え、事業を加速度的に進めることができた」と述べました。 |

|

中小企業庁長官賞 今泉 亮太郎さん(岐阜県・豊実精工株式会社) |

|

背景と技術開発の経緯 六価クロムは自動車や電子機器の製造工程で使用されてきた発がん性物質で、世界的に規制が強化されつつある中、代替技術が存在しないことが課題だったそうです。今泉さんは、技術者とともに、無害なメッキ素材を高速で常温衝突させるクロムフリー表面処理技術「エリン」を開発。機械技術と素材特性の融合によって、メッキ業界の常識を打ち破る技術革新を実現したといいます。 社会的インパクトと収益モデル 「エリン」は自動車・印刷業界などの工場で使用される六価クロムを代替し、メッキコストの約7割削減につながるといいます。排水処理設備が不要、CO₂排出量を年間2000トン削減できるなどの利点もあるそうです。機械販売・レンタルとメッキ素材の継続供給を組み合わせた収益モデルで、世界市場3000億円規模のクロムメッキ分野に挑戦し、5年後に売上300億円を目指しています。 企業理念と未来へのメッセージ 「エリン」の名は、六価クロム公害に立ち向かった実在の人物エリン・ブロコビッチに由来し、公害を二度と繰り返さないという強い思いが込められています。「顧客と共存する企業」として、美しい地球を次世代に残すことを目指しており、プレゼンの最後には、日本の製造業の未来を問い、共に行動する仲間たちへの呼びかけを力強く語りました。 今泉さんは、第6回大会向けPR動画の中で「メンターにたくさんアドバイスをいただいた。ピッチの内容や伝え方も含めて非常に勉強になった」と語っています。 |

04 よくある質問

- 他のビジネスコンテストやピッチイベントに重複して応募することは可能か。

-

アトツギ甲子園としては重複応募が可能ですが、同時に応募しようとしているイベントが重複応募可能か確認の上、応募するようにしてください。

- すでに公表(リリース)しているアイデアや事業での応募は可能か。

-

可能ですが、公表済みの事業は、後継者自身で考えた新規事業である必要があります。

05 「アトツギ支援策を活用しよう!

アトツギの挑戦や取り組みを支える制度・仕組みは、本大会以外にもあります。代表的なものを紹介します。

5.1 後継者を支えるなら「アトツギ支援コンソーシアム」

後継者の円滑な事業承継や新たな挑戦を支援するために、後継者支援に興味のある支援団体、企業、自治体などが有志で集まり、情報共有や連携を行う取組として、令和5年度に設立されました。アトツギ甲子園とも連携しながら後継者支援の動きを広げ、日本の中小企業の未来を支える土台となることを目指しています。参加手続きは、アトツギ支援コンソーシアムのページから、おこなってください。

5.2 オンラインで学ぶなら「ACT」

ACTとは後継者・支援機関向けに中小企業庁が用意しているオンラインプログラムで、中小企業の後継者、後継予定者、アトツギ支援に関心を持つ自治体、金融機関、支援機関等が参加可能です。アトツギのマインドセット(基本的な考え方や視点)や新規事業開発などに関するオンライン講座が予定されています。まずは、ACTプログラムに関するページで登録のうえプログラムに参加してください。

06 まとめ-チャレンジは成長の機会-

アトツギ甲子園は、単なるプレゼン大会ではありません。それは、あなた自身が描く「未来の事業構想」を社会に向けて語り、周囲の理解や共感、支援を得ながら、あなた自身が成長する場でもあります。地域を背負い、支援者たちとともに挑むその経験は、次代の経営者としてのあなたの視野を広げ、 自信や可能性といった武器を授けてくれるはずです。 アトツギ甲子園への挑戦は、「実現したい未来」へのプレーボールとなることでしょう。

▼ BizRizeでは、無料相談を行っております! ▼

▼ 補助金情報を毎週お届け!無料メルマガ配信中です ▼

BizRize事務局

ヒト・モノ・カネに関する経営資源を、効率よく活用できるプラットフォーム「BizRize」を運営。毎週木曜に経営者向けの勉強会を開催し、補助金や資金調達に役立つ情報を無料メルマガで配信中!

内閣府と内閣官房-400x267.png)

文科省_-400x267.png)