再生可能エネルギーの導入拡大に伴う電力の不安定化に備え、国は電力需給の柔軟な調整手段として、蓄電池や設備の制御技術を活かした「ディマンドリスポンス(DR)」の活用を本格的に後押ししています。令和6年度補正では、DRに参加可能な蓄電池の新規導入を支援する事業と、既存の空調、照明、生産設備などをIoT化してDR対応を可能にする事業の2制度が同時に公募されています。企業の皆さんが「自社の電力設備にDRという新たな選択肢をどう経営に取り込むか」を判断する上で、制度面からの後押しとなるものです。本記事では、それぞれの事業の目的や対象要件などを整理し、皆さんが自社における活用余地を検討するための視点をお届けしたいと思います。

1 DRとは何か。停電との違いと制度の思想

DR=ディマンドレスポンス=とは、「電気を使う側が、電力の需給バランスに応じて使用量を調整する仕組み」です。猛暑で電力が足りなくなりそうなとき、企業が空調を控えたり蓄電池を放電したりすることで、電力全体のピークを下げます。その結果、停電を未然に防ぐことにもつながります。2011年の東日本大震災の際、電力供給が需要に追いつかない事態が発生し、電力の需給調整の必要性が高まったことから注目が集まりました。

電力供給が需要に追いつかない場合に、電力会社が事前に計画を立てて実施する「計画停電」という仕組みがあります。計画停電は、大規模な災害や設備の故障など、様々な要因で発生する可能性があります。DRは、この計画停電を回避または遅延させるための有効な手段です。

ディマンドレスポンスと計画停電は、どちらも電力需給のバランスを保つ対策ではありますが、下記のように大きな違いがあります。

DRと計画停電との違い

| 比較項目 | DR | 計画停電 |

|---|---|---|

| 主体 | 電気を使う側が自主的に調整 | 電力会社が地域ごとに強制停止 |

| 目的 | 停電を未然に防ぐ | 供給不足への最終的な対処 |

| 報酬 | 調整量に応じて支払いあり | なし |

2 DR関連補助事業の立ち位置

本記事で取り上げる業務産業用蓄電システム導入支援事業とディマンドリスポンスの拡大に向けたIoT化推進事業の内容を見る前に、各事業の立ち位置を整理しておきましょう。

枠組み

再生可能エネルギー導入拡大・分散型エネルギーリソース導入支援等事業費補助金

この補助金制度の最上位概念です。蓄電池、DR、マイクログリッド(電力の地産地消を目指す電力ネットワーク)、電力データ活用などを通じて、電力の使い方を賢くするための設備や仕組みの導入を支援することを目的とした枠組みです。この枠組みの中に以下の事業が位置しています。

事業群

枠組みの中に位置する複数事業のまとまりです。

| 事業名 | 事業概要 |

|---|---|

| DRリソース導入のための業務産業用蓄電システム等導入支援事業 | 本記事で詳述。高圧(契約電力50kW)以上の需要家向けに、蓄電池やIoT機器の導入を通じてDR活用を促進します。この事業は、さらに後述の3つの具体的な事業から成り立っています。 |

| DRリソース導入のための家庭用蓄電システム導入支援事業 | 個人、家庭向け。家庭用蓄電池の導入支援とDR契約の促進 |

| 電力データ活用支援等事業 | スマートメーター等の電力データを活用した省エネ、DR、DX実証支援 |

| 地域独立系統の構築支援事業 | 災害時に系統から独立して電力供給できるマイクログリッド構築支援 |

| 系統用蓄電池等導入支援事業 | 調整力供出を目的とした系統用蓄電池や水電解装置の導入支援 |

| 地域共生型再エネ顕彰事業 | 地域と共生する優良な再エネ事業者を顕彰する制度 |

| 広域的な需給調整に資する大規模系統整備調査支援事業 | 海底直流送電などの広域系統整備に向けた調査支援 |

キーワード

需要家

本記事においては、小売電気事業者と電気契約等を締結し、電力を使用する者を指します。

本記事で取り上げるのは、DRリソース導入のための業務産業用蓄電システム等導入支援事業に位置する三つの事業のうちの2事業です。両事業は、目的も補助対象も異なりますが、DR活用による電力需給調整という共通ゴールに向かって、異なるアプローチをとっています。

個別事業

DRリソース導入のための業務産業用蓄電システム等導入支援事業に含まれる具体的な実施事業です。

| 事業名 | 対象者 | 概要 |

| 業務産業用蓄電システム導入支援事業 | 一般事業者(高圧以上の需要家) | DR参加が前提。蓄電池単体で導入可能 |

| ディマンドリスポンスの拡大に向けたIoT化推進事業 | 一般事業者 | 既存設備にIoT機器を追加。エネルギーの見える化 |

| 再⽣可能エネルギー電源併設型蓄電システム導⼊⽀援事業 | 発電事業者 | 再生可能エネルギー電源設備に対して、新たに蓄電システムを併設設置する事業です。本事業の公募は既に終了しています。 |

3 業務産業用蓄電システム導入支援事業の制度概要

それでは具体的に事業内容を見ていきましょう。まずは、業務産業用蓄電システム導入支援事業について解説します。

3.1 蓄電システム導入支援事業の目的と特徴

電力の需給ひっ迫時や再生可能エネルギーの出力制御時に活用できる業務産業用の蓄電システムの新規導入を支援することを目的としています。主な特徴は次の通りです。

蓄電池単体での導入が可能

太陽光発電などの発電設備とのセット導入は必須でなく、蓄電池単体をDR参加目的で導入する場合も補助対象となります。これにより、導入ハードルを下げる効果が期待できます。

新規導入のみが補助対象

既存の蓄電システムではなく、新しく導入される業務産業用蓄電システムが補助対象となります。

DR活用が必須条件

蓄電池をDR対応させるために必要な契約や制御仕様を満たすことが前提条件となっています。

3.2 蓄電池は実際どう使われているのか

「蓄電池」と聞くと非常用設備を思い浮かべる方も多いかもしれません。たしかに、病院や公共施設では災害時の電源確保という役割が重要ですが、現代の蓄電池の役割はそれだけではありません。

用途は多様-使う目的で役割が変わる

工場、製造業:設備停止による損失回避、電力ピークの平準化

病院、福祉施設:医療機器の停止回避、冷蔵設備の保護

オフィス、商業施設:BCP対策、電力料金の抑制、CSR対応

学校、公共施設:地域避難所としての非常用電源、自治体連携型導入

蓄電池と太陽光、IoTの連携

- 昼間の太陽光発電を蓄電池に貯め、夜間やピーク時間帯に放電することで電力の地産地消を実現

- IoT機器と連携し、空調や照明、EV充電器などの使用を自動制御することで、無理のない節電やDR参加も可能に

蓄電池は企業のインフラの一つ

蓄電池の導入は、企業の役割を単なる電力の消費者(受け手)から、電力の設計者へと変えていきます。災害時に電気を止めないための備えとしてはもちろん、日々の業務においても、電力コストの見直しや環境負荷の低減につながります。

また、自治体や地域エネルギーとの連携によるマイクログリッド構築、学校や公共施設との共同備蓄モデルなど、企業が地域と共に電力を管理する仕組みも広がりつつあります。このように、蓄電池は企業の個別設備という枠を超え、都市や地域のエネルギーインフラの一端を担う存在へと位置づけられ始めています。

3.3 事業概要と主な要件

補助対象事業者

「高圧」以上の電力契約を有する法人や個人事業主、または個人が対象です。工場やビルなど比較的多くの電力を使用し、キュービクルなどの受変電設備を自社で保有・管理している事業者層も該当します。

補助対象設備

業務産業用蓄電システム

※公募要領に、蓄電システムが満たすべき要件などが記載されていますので、詳細を確認するようにしてください。

補助対象経費

業務産業用蓄電システムの設置に関係する以下①~③です。

① 設計費:事業の実施に必要な実施設計に要する必要最低限の経費。ただし基本設計費は補助対象外です。

② 設備費:業務産業用蓄電システムを構成するセル、モジュール(リチウムイオン、NAS、レドックスフロー、鉛など)/電池システム制御部分(BMS<バッテリーマネジメントシステム>など)/蓄電システム制御装置(EMS<エネルギーマネジメントシステム>、計測・表示装置など蓄電システムの付属設備であり必要不可欠なもの)など。

③ 工事費:業務産業用蓄電システムを設置するのに必要最低限の工事費や据付費

注意

- 原則として、見積は3者以上から取得する必要があります。もし最も安い見積価格以外の事業者を選定した場合、補助対象経費の上限は最も安い見積価格となりますので、ご注意ください。

- 導入する蓄電システムの購入価格(設備費と工事費の合計)には、後述の目標価格が設定されています。導入する蓄電システムの購入価格が蓄電容量1kWhあたり12万円を超える場合、超過分は補助金の算定基準から除外されます。

目標価格(下の表「補助金額の算出方法」のa)

導入する蓄電システムのコスト効率を示す指標。補助対象となる業務産業用蓄電システムの購入価格(設備費と工事費の合計金額)に関して、蓄電容量1kWhあたりに設定された上限価格です。蓄電システム事業における目標価格は、12万円/kWh蓄電容量です。

補助金基準額(同b)

蓄電池1台あたり3.8万円/kWh蓄電容量(蓄電池1台あたり)

蓄電システム評価による補助増額(同c)

公募要領で定める評価基準を満たす蓄電システムについては、補助金の加算措置があります。

補助率(同d)

1/3以内

補助金上限額(同e)

1申請あたり3億円

| 補助金額の算出方法 | |

| step1 | 目標価格(a)が12万円/kWh以下であることが確認できたらstep2へ(12万円/kWh超の部分は補助対象外です)。 |

| step2 | 補助金の金額は、以下の計算で算出した金額のうち、最も低い金額となります。 ① 補助金基準額(b)及び評価による補助増額(c)から算出される金額 ② 設計費+設備費+工事費の金額に補助率(d)を乗じた金額 ③ 1申請あたりの補助上限の金額(e) |

公募期間

2025年10月31日(金)まで。ただし、補助金申請額の合計が予算額に達した場合、申請受付期間内であっても交付申請の受付を終了します。

補助事業完了日

2026年2月2日(月)までに事業を完了させる必要があります。

3.4 事業スキーム

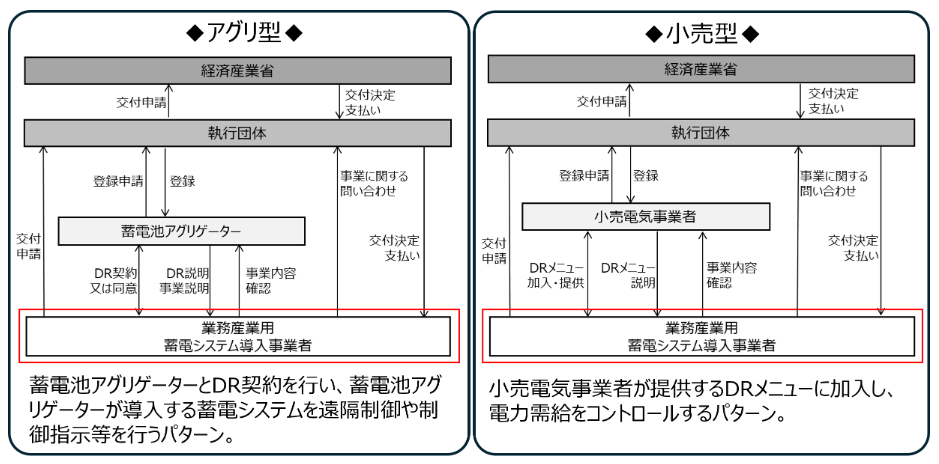

蓄電システム事業は、アグリ型と小売型の二つのスキームが設けられています。いずれのスキームを活用するか需要家自身が選択したうえで、補助金申請をすることになります。

アグリ型

需要家が導入する蓄電システムに対して、蓄電池アグリゲーターがDRを行うスキームです。蓄電池アグリゲーターは、電力需給ひっ迫時や再生可能エネルギーの出力制御に合わせて、需要家が所有する蓄電池を遠隔で制御したり、制御指示を出したりすることで、電力系統の安定化に貢献します。

蓄電池アグリゲーターの主な役割

蓄電システム事業の事務局である一般社団法人環境共創イニシアチブ(SII)への登録: 蓄電システム事業に参加するため、SIIへ蓄電池アグリゲーターとして登録申請を行います。

DR契約の締結

補助対象の蓄電システムをDR制御対象とするため、需要家とDR契約を締結します。この契約には、蓄電システムの状態監視や遠隔制御、制御指示の内容を含み、契約期間は少なくとも2027年3月31日まで継続することが求められます。

DRの実施

DR報告期間中にDRを実施し、制御指示を行った証跡(電磁的記録)を残します。

小売型

小売型スキームは、小売電気事業者が提供するDRメニューに需要家が加入することで電力需給をコントロールするスキームです。

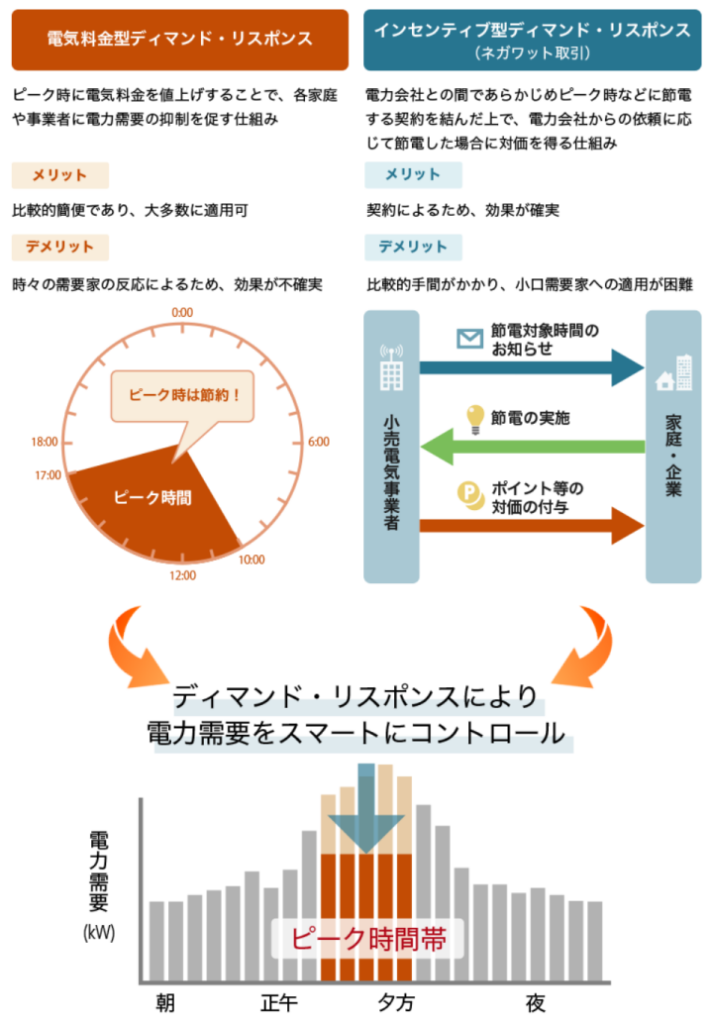

小売型のDRメニューは電気料金型とインセンティブ型の2種類

小売型スキームにおいて小売電気事業者が提供するDRメニューは2種類あります。電気料金型とインセンティブ型です。需要家は、これらのDRメニューに少なくとも2027年3月31日まで加入を継続しなければなりません。

電気料金型DR

電力需要のピーク時に電気料金を値上げするなど、多様な電気料金を設定することで、需要家に電力需要の抑制を促す仕組みです。

インセンティブ型DR

事前の契約に基づき、小売電気事業者などからの依頼に応じて需要家がDRを実施した場合に、対価としてインセンティブ(報奨金等)を得る仕組みです。

小売電気事業者の主な役割

- SIIへの登録:蓄電システム事業に参加するため、SIIへ小売電気事業者として登録申請を行い、提供するDRメニューも登録します。

- DRメニューの提供:需要家が導入した蓄電システムを活用して、需要の抑制や創出に貢献できるDRメニュー(電気料金型DRとインセンティブ型DR)を提供します。

- DRメニューの説明や加入確認:需要家に対し、自社が提供するDRメニューを詳細に説明し、需要家がSIIに登録されたDRメニューに加入していることを確認します。

- DR実施の継続、状況報告:DR対応期間中、需要家へのDRメニュー提供を継続します。国またはSIIからの求めに応じて、DRの実施状況報告やデータ提出を行います。

アグリ型と小売型の比較表

| スキーム名 | 補助金申請者 | 関わる主な事業者 (需要家以外) | 蓄電池アグリゲーターまたは小売電気事業者の主な役割 |

|---|---|---|---|

| アグリ型 | 需要家(蓄電システムの所有者) ※リース利用時はリース事業者と共同で申請 | 蓄電池アグリゲーター | ●SIIへ登録し、事業に参加する ●需要家とDR契約を締結(蓄電システムの遠隔制御、制御指示含む)する ●DRの実施および実施状況報告 ●SIIによる確定検査のサポート |

| 小売型 | 需要家(蓄電システムの所有者) ※リース利用時はリース事業者と共同で申請 | 小売電気事業者 | ●SIIへ小売電気事業者およびDRメニューを登録する ●需要家へDRメニュー(電気料金型、インセンティブ型)を提供する ●DRメニューの説明と加入確認 ●DRメニュー提供の継続および実施状況報告 ●SIIによる確定検査のサポート |

3.5 補助金を申請するのは需要家

業務産業用蓄電システム導入支援事業において、SIIに対し補助金申請(交付申請)を行うのは、補助対象設備(蓄電システム)の所有者である需要家です。アグリゲーターや小売事業者はDR参加の支援者であり、申請者ではありませんので留意してください。なお、 リースにより補助対象設備を導入する場合は、リース事業者と設備の使用者が共同で申請します。

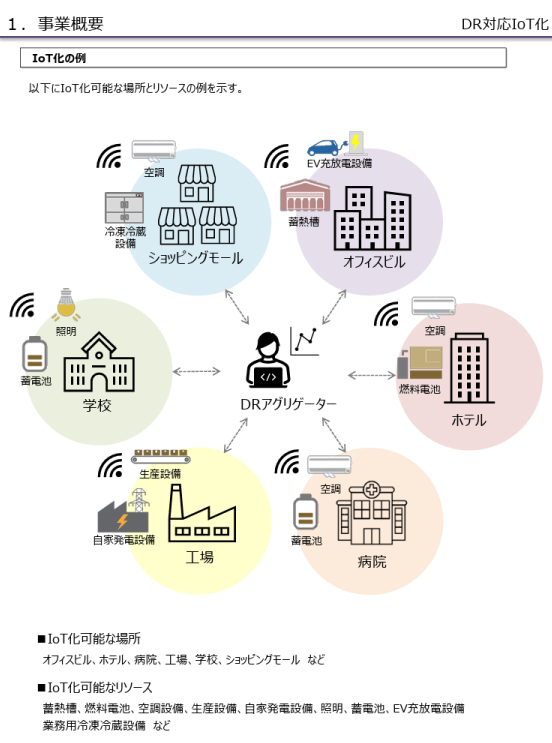

4 ディマンドレスポンスの拡大に向けたIoT化推進事業の制度概要

次に、DRの拡大に向けたIoT化推進事業について見てみましょう。IoT化とは、通信機能付きコントローラーやセンサーを既存設備に取り付け、インターネット経由で遠隔監視・制御できるようにすることで、例えば空調設備なら外気温や室内CO2濃度などのデータを基に最適運転を実現することです。

4.1 IoT化補助金の目的とメリット

DRの拡大に向けて、まだDRに活用されていない既存設備のIoT化を支援します。IoT化のメリットは次の通りです。

① 設備利用を最適化することによって省エネが実現します。

② DRを実施することでカーボンニュートラル(温室効果ガスの排出量を実質的にゼロにすることを目指す概念)に貢献できます。

③ リアルタイムでの遠隔監視や操作対応化によって利便性が向上します。 ④改正省エネ法で追加されたDRの定期報告に対応できます。

4.2 改正省エネ法

省エネ法は、一定規模以上の事業者に対し、エネルギーの使用状況等についての定期的な報告や、省エネや非化石転換などに関する取組の見直し、計画策定を求める法律です。2023年4月から改正省エネ法が施行されています。改正法のポイントを三つ紹介します。

「エネルギーの使用の合理化」の対象範囲を拡大

エネルギーの定義を拡大したことで、化石エネルギーだけでなく非化石エネルギーを含むすべてのエネルギーの使用の合理化を求める枠組みに見直しました。

非化石エネルギーへの転換

一定規模以上のエネルギー使用者に対しては、これまでもエネルギーの使用状況についての報告が義務付けられていましたが、改正省エネ法では、非化石エネルギーへの転換目標に関する中長期計画の作成と、非化石エネルギーの使用状況などの定期報告をおこなうことが求められるようになりました。

電気需要の最適化

産業部門などの大規模需要者に対して、電気需要の最適化をはかることが求められます。電気需要の最適化とは、たとえば再生エネルギーの出力が余っているために制御されてしまうタイミングで電力需要を増やすことで、再エネを無駄なく使う「電力の需要シフト」や、電力需給ひっ迫時に電力需要の減少を促すため需給状況に応じたDRなどをおこなうことを指します。上げDRや下げDRといったDRの実績報告が求められます。

4.3 補助対象事業者

補助対象とされるには、以下の全ての要件を満たす必要があります。

- 日本国内で事業活動を営む法人または個人事業主であること

- IoT機器の導入によりディマンドレスポンスの実施が可能な事業者

- 電力需給ひっ迫時や再生可能エネルギーの出力制御対策時に、DRを通じて電力需給の安定化に貢献できること

- 事業実施に必要な体制や能力を有していること

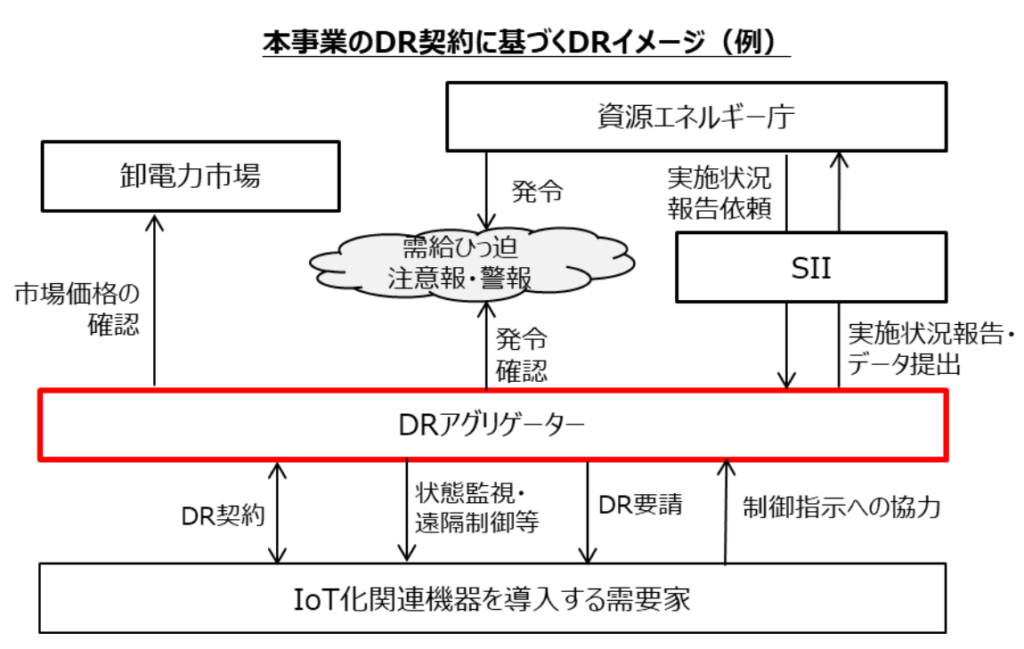

- SIIに登録されたDRアグリゲーターと連携すること(※「4.5DRアグリゲーターの役割」参照)

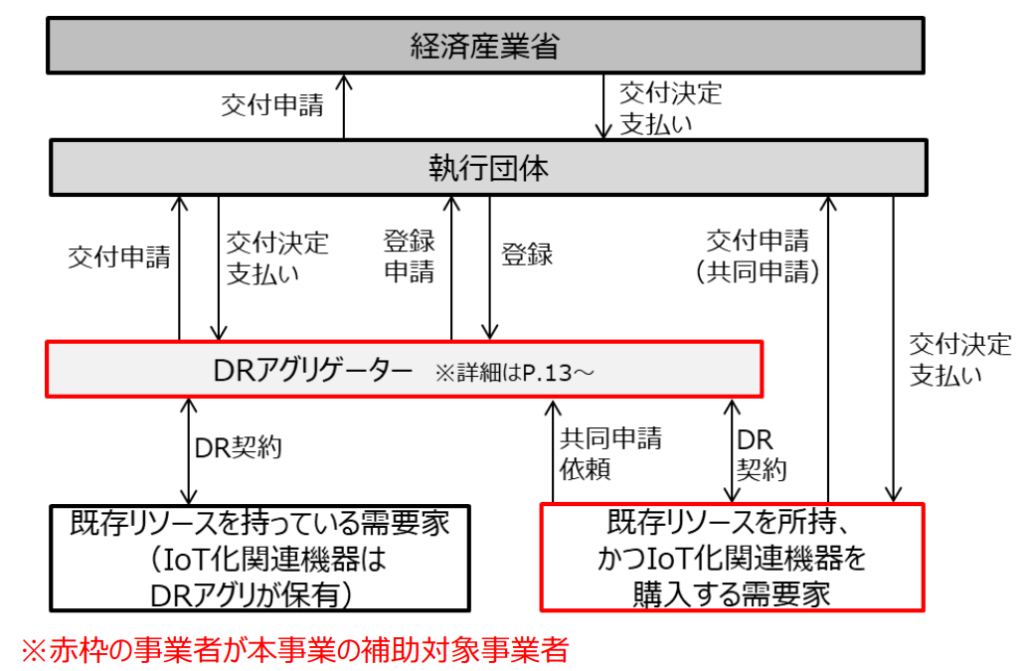

4.4 補助金を受け取るのはIoT化関連機器の所有者

IoT化推進事業において、補助金はIoT化関連機器の導入費用を対象としており、当該機器の所有者が補助金を受け取る主体になります。具体的には二つのスキームが存在します。

需要家がIoT化関連機器を所有する場合(共同申請)

需要家が補助金の申請者(補助事業を行おうとする者、つまり補助対象事業者)となります。DRアグリゲーターは共同申請者として事業に参画します。この場合、既存リソースを所有する需要家とDRアグリゲーターはDR契約を締結し、IoT化する既存リソースをDRに活用しなければなりません。契約期間は少なくとも事業完了後~2027年3月31日までとする必要があります。補助金の交付決定通知は申請者である需要家に対して行われ、需要家が補助金を受け取ります。

このスキームでDRアグリゲーターが補助金を受領することはありません。しかしDRアグリゲーターは、自社が遠隔監視・制御できるリソースの数を増やすことができ、電力需給ひっ迫時や再エネ出力制御対策時に調整力として電力市場へ提供できる容量を拡大できます。これはDRアグリゲーターの事業の中核をなす部分であり、収益機会の拡大に直結するというメリットがあります。

DRアグリゲーターがIoT化関連機器を所有し、需要家側に設置する場合(単独申請)

DRアグリゲーターが補助金の申請者(補助対象事業者)となり、補助金を受領します。このスキームにおいて一般事業者(需要家)は、IoT化関連機器の初期費用を直接負担せず(初期費用0円)に、経済的な恩恵を享受できます。

(これ以降の図の出典は、いずれもIoT化推進事業の公募要領です)

補助対象設備

- 高圧以上の需要家側に設置されている既存のリソース(蓄電池、空調設備、自家発電設備、生産設備など)をDR対応可能とするための通信設備、センサー、EMSなどのIoT化関連機器。

- 原則、申請時点で設置されているリソースをIoT化する設備が補助対象ですが、業務産業用蓄電システム導入支援事業の申請と同時に申請を行う場合のみ、設置予定の業務産業用蓄電システムをIoT化する設備も補助対象となります。

- 設備のリプレイスに合わせてDR対応する場合も補助対象です。

補助対象経費

次の1~3のIoT化関連機器です。

① 設計費:補助事業の実施に必要な実施設計に要する必要最低限の経費。ただし基本設計費は補助対象外です。

② 設備費:リソースをDR対応可能とするための必要最低限の設備。例えば通信機器、センサー、EMSなどです。

③ 工事費:IoT化関連機器を設置するのに必要最低限の工事費と据付費です。

申請単位

IoT化推進事業では、申請単位が「受電点単位」とされています。受電点とは、電力会社との供給契約に基づき電気を受け取る接続地点であり、一般にはキュービクルや受変電設備が設置された場所を指します。当該事業では、1つの受電点に紐づく設備単位で申請します。複数の受電点を持つ事業者は、原則として受電点ごとに申請を分ける必要があります。

補助率と補助上限額

下の図の通りです。

| 区分 | 補助率 | 補助上限額(1申請あたり) | |

| IoT化関連機器 | 設備費、工事費、設計費 | 1/2以内 | 2,500万円 |

公募期間

2025年12月5日(金)まで。

補助事業完了日

2026年1月14日(水)までに事業を完了させる必要があります。

4.5 DRアグリゲーターの役割

IoT化推進事業におけるDRアグリゲーターとは、当該事業を通じてIoT化するリソースを活用し、電力需給ひっ迫時や再生可能エネルギーの出力制御時に合わせて需要家が所有するリソースに対してDRを行う事業者を指します。DRアグリゲーターは、この補助事業において、SIIへの登録、需要家へのIoT化支援、DR契約の締結、DRの実施と状況報告、そして確定検査への協力といった重要な役割を担います。SIIに登録されたDRアグリゲーターの一覧は、IoT化推進事業のウェブサイトで確認できます。DRアグリゲーターの要件については、公募要領を参照してください。

5 GビズIDの取得と「jGrants」による申請手順

業務産業用蓄電システム導入支援事業と、ディマンドリスポンスの拡大に向けたIoT化推進事業は、補助金申請システム「jGrants」経由で申請を行う必要があります。この「jGrants」を使用して申請を行うには、「GビズID」の取得が必須です。

デジタル庁のウェブサイトにアクセスし、以下のステップで作業を進めてください。

GビズIDの取得

デジタル庁のjGrants ウェブサイトへアクセスし、画面下部にある「GビズIDを取得する」をクリックしてください。(GビズIDのウェブサイトへ移行します)

事業計画を立案

各事業に関するウェブサイトから申請書をダウンロードし、実施事業の計画を立てます。

申請準備

提出が必要な書類を揃えます。

jGrantsに入力

jGrantsにログインし、申請書類(Excel書式など)の電子データを添付します。必要な事項を全て入力した上で申請を完了させます。

6 よくある質問-補助対象経費・機器の考え方

- 業務産業用蓄電システム導入支援事業において、蓄電メーカーが自社製品を導入する場合の補助対象経費は、どのように考えるべきか。

-

「利益を含まない原価(製造原価など)」で計上されます。これは、補助金が事業者の利益創出に利用されることを防ぐためです。他方、蓄電メーカー以外の需要家が外部から蓄電システムを調達する場合の補助対象経費は、市場原理に基づいた調達価格となりますが、不正や不当な支出を防ぐために、三者見積の最安値を上限とするなどのルールが適用されます。

- ディマンドリスポンスの拡大に向けたIoT化推進事業において、補助対象となるIoT化関連機器とは具体的にどのようなものか?また、どのような既存リソースがIoT化の対象となるか?

-

です。EMSを新規導入するための費用も補助対象となります。IoT化の対象となる既存リソースは、高圧以上の需要家側に設置されている設備であり、具体例としては蓄電池や空調設備、自家発電設備、生産設備などが該当します。

原則として、申請時点で既に設置されているリソースをIoT化する設備が補助対象ですが、「業務産業用蓄電システム導入支援事業」の申請と同時に行う場合に限り、設置予定の業務産業用蓄電システムをIoT化する設備も補助対象となります。また、設備のリプレイスに合わせてDR対応する場合も対象となります。

7 まずは電力契約や設備を確認

再生エネルギー導入や電力コストの見直しを検討する中で、自社でできることを模索される事業者の方も多いかと思います。本記事では、蓄電池の新規導入を支援する制度と、既存設備をIoT化して遠隔制御を可能にする制度、二つの補助事業を取り上げました。

両制度は共に、電力の使い方を調整できる設備を持つこと(=DR参加)を前提としており、そもそも自社は補助対象になりうるのか、どちらに当てはまるのかを確認することが第一歩になります。そのためには、高圧以上の契約区分かどうか、蓄電池や空調、生産設備などの既設機器があるか、DR支援事業者との契約が可能かなど、見直すべきポイントは複数あります。

まずは、自社が「どちらの制度に近いか」「何が足りていて何が足りないか」を整理することから始めてみてください。制度の設計は企業にとって社会との接点でもあります。設備単体のみで判断するのではなく、自社の状況を踏まえて何ができるかという視点が、制度の活用につながっていくはずです。

▼ BizRizeでは、無料相談を行っております! ▼

▼ 補助金情報を毎週お届け!無料メルマガ配信中です ▼

BizRize事務局

ヒト・モノ・カネに関する経営資源を、効率よく活用できるプラットフォーム「BizRize」を運営。毎週木曜に経営者向けの勉強会を開催し、補助金や資金調達に役立つ情報を無料メルマガで配信中!

環境省-400x267.png)