経営上の様々な判断、どのように行っていますか? 長年の勘や経験も大事ですが、もう一つの頼れる味方があるのをご存じでしょうか? その名もRESAS(リーサス)。政府が提供する「地域経済分析システム」です。人口の変化、商圏の傾向、観光の動向、地域の産業構造などを地図やグラフで「見える化」することが出来るので、ビジネス、経営、補助金申請時の計画策定などに活用可能です。しかも無料、ID登録などは不要で、誰でもすぐに使えます。手元の操作で、根拠に裏打ちされた判断を可能にしてくれる。RESASは、小規模な企業にも大きな視野をもたらすツールです。本記事では、RESASを使うとどんなことができるのか、どんなメリットがあるのかといった気になるポイントを、分かりやすくご紹介します。

(本記事で使用するグラフや地図の出典は、特にことわりがない限りRESAS(地域経済分析システム)公式サイトです)

オンラインセミナーのお知らせ

経営資源プラットフォームBizrizeは、2025年8月21日(木)14:00~15:30、「補助金の計画書作成に活かす!RESASで読み解くデータ活用解説セミナー」をオンラインにて開催します。RESASの基本的な使い方から、補助金申請支援に直結する実務での活用方法まで、九州経済産業局のRESAS普及活用支援調査員に解説していただきます。参加費無料です。

セミナーに関する詳細な情報や申込はこちらから!

01 RESASとは?

RESAS(Regional Economy and Society Analyzing System=地域経済分析システム)は、政府(内閣官房と経済産業省)が提供する地域データの可視化ツールです。日本全国のまち・ひと・しごとにまつわる統計や民間データを、地図やグラフで分かりやすく表示してくれます。地域の魅力や課題を分析して、地域の未来をよりよくするためのアイデアを考えるときに役立つツールで、もともとは自治体の政策立案支援のために開発されました。今では企業や学校、個人での活用も進んでいます。

02 開発背景と政策的位置づけ

2014年に公布された「まち・ひと・しごと創生法(地方創生法)」により、政府は、人口減少や地域経済の停滞に対して地域の自律的・持続的な発展を支援する政策(地方創生)を本格的に推進することになりました。

2.1 情報支援の矢

地方創生政策の「三本の矢」と言えば、情報支援の矢/人材支援の矢/財政支援の矢です。政府は、情報支援の矢を支えるシステムとして、RESASの開発に着手しました。

なぜ、情報支援の矢が必要だったのでしょうか。

地域に必要な様々な政策を作るのは地方自治体です。政策を作るためには客観的なデータに基づく分析や、仮説を立てて検証することが求められます。RESASは、地方自治体が地域の現状や課題を客観的に把握する⇒将来の姿を予測する⇒施策を検討・実行・検証するためのPDCA支援ツールとして設計されたというわけです。

RESASは2015年4月に提供が始まりました。今では、データ分析と評価を行うプラットフォーム「RAIDA(レイダ)」も登場し、より高度に施策設計を支える仕組みへと進化しつつあります。

2.2 根拠重視の政策立案

証拠に基づく政策立案(EBPM=Evidence-Based Policy Making)が重視されるのは、地方自治体に限った話ではありません。例えば、政府の主要な政策などを説明した「骨太方針2025」でも、EBPMを強化・徹底する方針が随所に見られます。また中小企業庁の「地域経済分析システム(RESAS)新システムについて(2025年3月)」では、「地域企業の経営判断・課題解決を推進するため」と明記されており、企業利用も想定していることが分かります。

あなたの地域の、

- 人口構成は将来どう変化する?

- 商圏はどこまで広がっている?

- 産業の強みと課題は?

RESASを使えば、こうした疑問に対し、数値に裏付けられた答えが見えてきます。RESASは、中小企業を支援するための施策作りにも、中小企業自身の活用にも役立つデータの架け橋と言えそうです。

03 民間分析ツールとの違い

情報分析ツールには、民間企業が提供するものもありますが、RESASと民間ツールには違いもあります。

3.1 データの出所

RESAS

政府統計(国勢調査、経済センサスなど)を中心に、民間提供のデータが加わっています。

民間ツール

一般的に、自社保有データ(購買履歴、位置情報、SNS分析など)を中心に構成しています。

3.2 利用目的と対象ユーザー

RESAS

地方創生やEBPM推進を目的とした公共インフラ的ツール=自治体職員や中小企業、教育機関などが対象です。

民間ツール

多くの場合、マーケティングや営業支援など、企業の収益活動を支援する目的です。

3.3 機能

RESAS

地図やグラフによる可視化、地域別比較、CSVダウンロードなど=政策立案や地域分析に特化した設計です。

民間ツール

顧客セグメント分析、購買履歴の追跡、AIによる予測など=営業戦略や商品開発に直結する機能が多い傾向にあります。

3.4 コストと導入ハードル

RESAS

完全無料、ID登録不要、ブラウザですぐ利用可能です。

民間ツール

定額料金や初期導入費、ID登録が必要なケースが多いです。

このようにRESASは、誰でも無料で使える公共の情報基盤として、政策立案や経営判断の第一歩を支えてくれる存在です。

04 調べたい!を叶える

RESASは、使う人の業種や職種を限定せず、地域を相手にするすべてのビジネスで使えるツールです。特に、次のような場面で、利用者の「知りたい、調べたい」を叶えてくれるため、効果を実感しやすい傾向があります。

地域密着型の事業を展開しているとき

- 自社の商圏がどこまで広がっているか

- 地域の人口構成や世帯数の変化

- 地元の消費傾向や観光動向

⇒こうした情報を把握することで、サービス設計や販促の方向性が明確になります。

新規出店や事業拡大を検討しているとき

- 出店候補地の人口動態や競合状況

- 立地周辺の人流や購買力

- 地域産業の成長性や雇用状況

⇒「この場所で勝負する理由」が、データで裏付けられるようになります。

地域との連携を検討しているとき

- 地方創生や地域課題への貢献

- 自社の取り組みを根拠ある提案へと昇華させる

- 行政との協働に向けた情報整理

⇒RESASのデータは、自治体と対話する上での「共通言語」になります。

05 使うことで得られるメリット

ここまで見てきたように、RESASを活用すると、なんとなく判断していたことが、客観性が確保された判断となり、以下のように経営の質が変わることを実感していただけるのではないでしょうか。

5.1 根拠ある意思決定

統計や実績データに裏打ちされた視点が加わることで、「今このタイミングで、この地域で、この商品を展開する理由」が言語化できます。勘と経験に加えて、根拠ある直感を持てるようになるのが、RESASの強みです。

5.2 新たなチャンス発見

市場のポテンシャル、顧客ニーズの兆し、競合とのすみ分けポイントなど、今まで気づくことが出来なかった可能性がデータであぶり出されることもあります。例えば、若年人口の流入が続いている地域では、新しいサービス需要が広がっているかもしれません。

5.3 補助金申請時の武器に

地元自治体との意見交換や、補助金を申請する際に必要な計画策定においても、客観性に裏打ちされた視点で語れることは大きな武器になります。また、SNSやホームページで自社の発信をするとき、数字に基づいたひと言を添えると、読者や取引先から「この会社は地域をよく見ているな」と感じてもらいやすくなります。RESASは、分析ツールであると同時に、気づきのツールでもあります。使えば使うほど、「地域を読む力」が養われ、その力は経営の土台になっていくことでしょう。

06 実際に使ってみよう!

RESASでは、地域に関する多様なデータを地図やグラフでわかりやすく表示できます。分析カテゴリ(分析メニュー)は現在7種類あります。

操作はシンプルです。RESAS公式サイトにアクセスし、地域や項目を選んでいくとグラフや地図が表示されます。画面キャプチャやデータダウンロード機能もありますので、Excelなどへの転記も可能です。また、RESASはスマホでも使えます。

| カテゴリ | 分析できる主なデータ | 活用例 |

| 人口マップ | 過去から2050年までの人口構成や人口増減を分析 | 地域のターゲット世代や将来人口の変化を把握 |

| 産業構造マップ | 業種別の売上高・従業者数・付加価値額などの分析 | 地域の主要産業や成長分野を特定 |

| マーケティングマップ | POSデータ・人流・事業所データなど | 商圏把握や消費傾向の分析、立地戦略の支援 |

| 観光マップ | 滞留人口・宿泊者属性・消費動向など | 観光施策や地域PRの材料として活用可能 |

| 地域経済循環マップ | 地域のお金の流れ(生産・分配・支出)を視覚化 | 地元経済の強みと課題を把握、政策提案にも応用可 |

| 農林業漁業マップ | 経営体(農業・林業・漁業を行っている人や会社をひとつの単位として数えたもの)数や雇用者数など | 一次産業の状況や雇用構造の見える化 |

| 医療・介護マップ | 医療と介護の需要と供給に関する指標など | 地域医療の需給ギャップや将来ニーズの把握 |

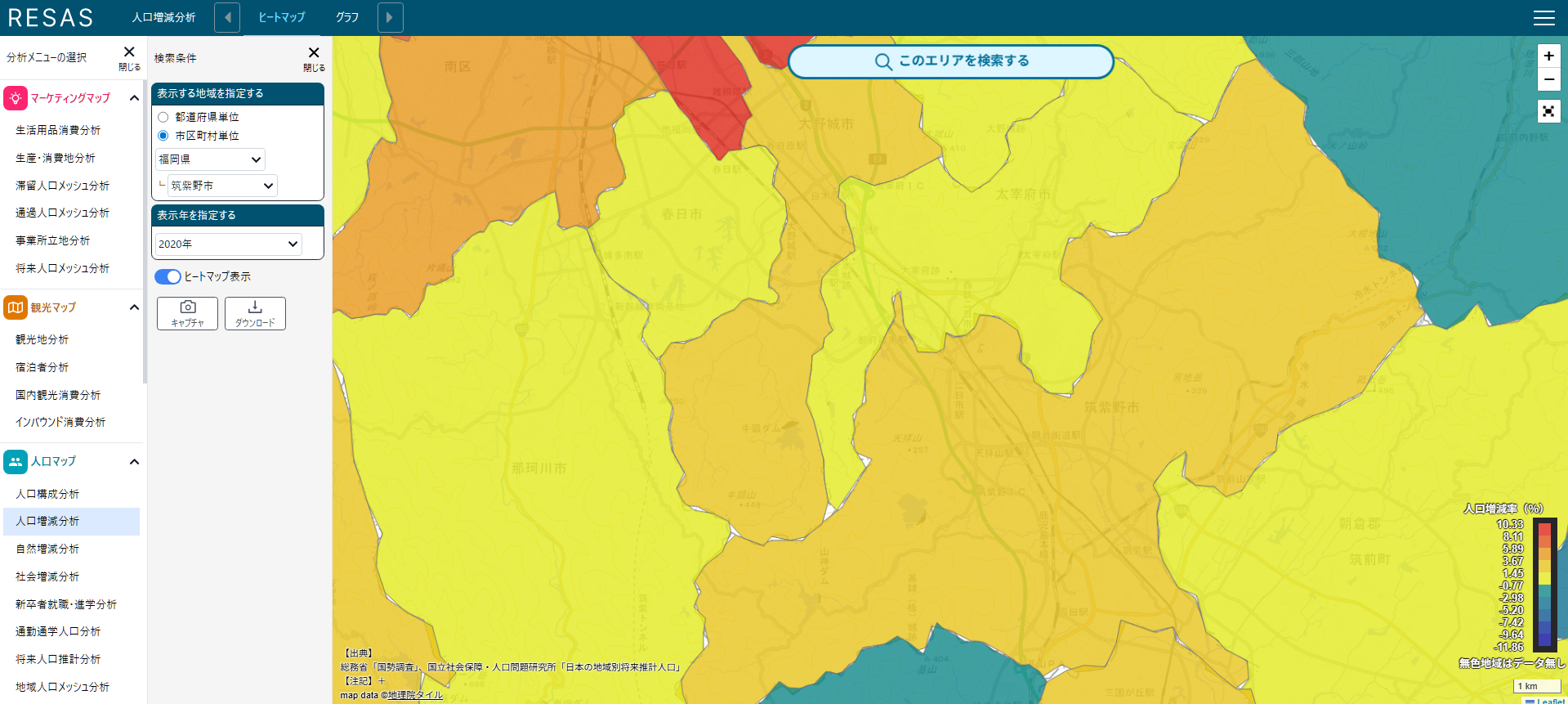

例1

市区町村別の「ヒートマップ」(地域別の変動データを、地図上に示された色の濃淡で、その規模を表現したもの)を表示した例です。

※各カテゴリ(分析メニュー)は、項目によって都道府県単位の表示になることもあります。

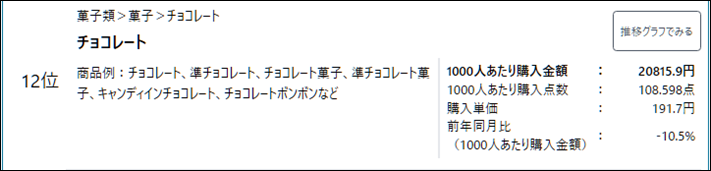

例2

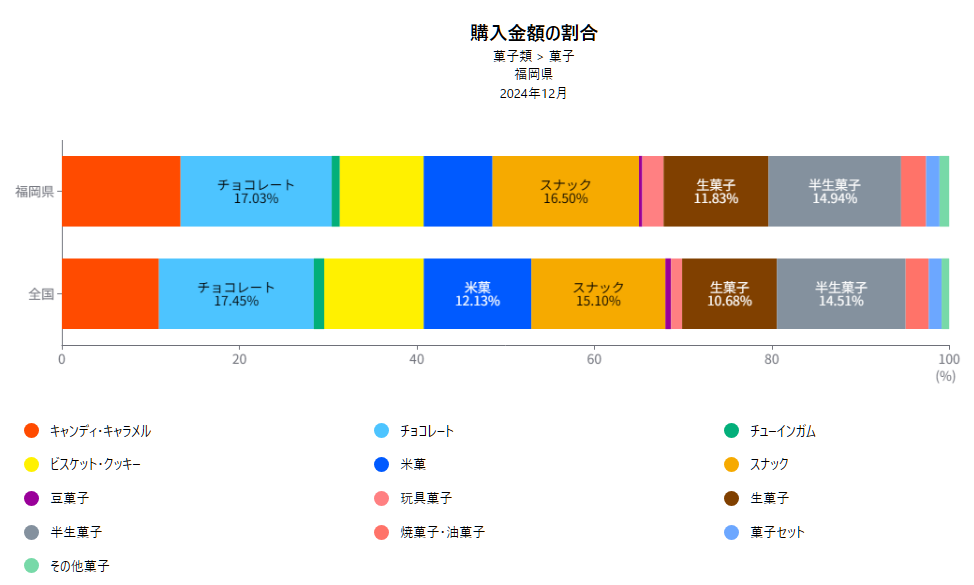

福岡県/2024年12月/レジ通過1000人あたりの商品別購入金額ランキングで、チョコレートを指定した場合の表示です。

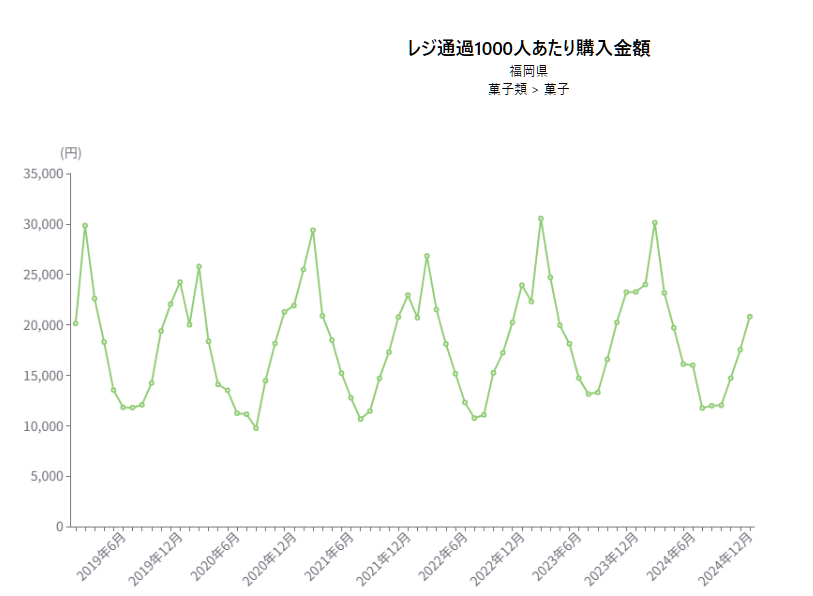

例3

「推移グラフでみる」をクリックすると、購入金額の推移を表したグラフが表示されます。

例4

画面で「構成分析」を選ぶと、福岡県/2024年12月に購入された菓子、としては何が・どのぐらいの割合(購入金額ベースまたは購入点数ベース)を占めたのかを知ることができます。

07 RESASの活用事例

企業や団体は、RESASをどのように役立てているのでしょうか。実際の活用事例を見てみましょう。なお、「RESAS Portal」にある「活用事例」で、全国の事例を検索することが出来ます。

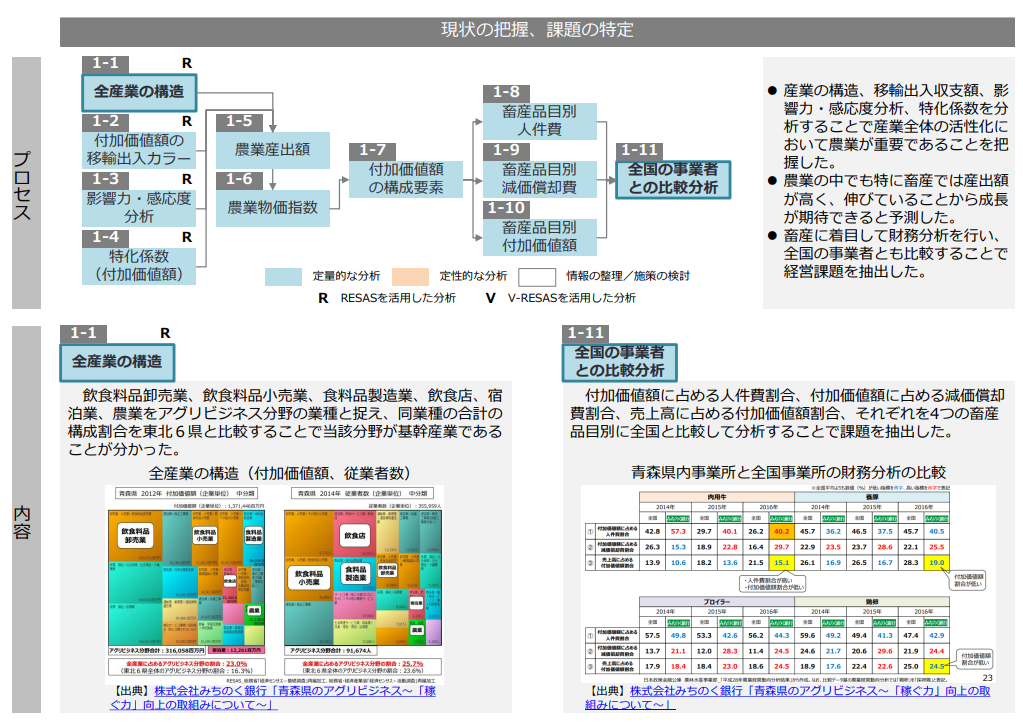

株式会社みちのく銀行(青森県)

地域経済循環マップと産業構造マップを活用し、青森県の畜産分野(肉用牛・養豚・鶏卵・ブロイラー)を分析。品目ごとの稼ぐ力や付加価値額、人件費割合などを可視化し、課題を抽出しました。RESASと自社が保有するデータを組み合わせることで、スマート農業導入による作業効率化や高付加価値化という、地域産業への実践的な提案に結びつけました。

(出典:株式会社みちのく銀行の活用事例)

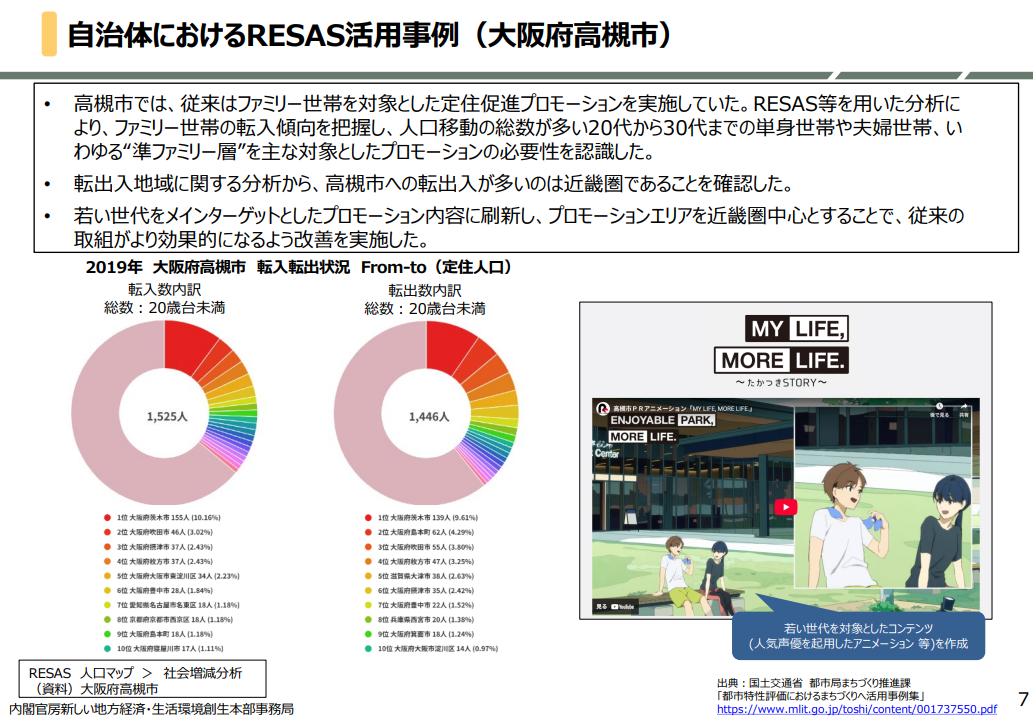

高槻市(大阪府)

従来、ファミリー世帯を主な対象としていた定住促進プロモーションの見直しに際し、RESASを用いたデータ分析を実施しました。この分析により、それまでの想定とは異なり、人口移動の総数が多い層は20代から30代の単身世帯や夫婦世帯、いわゆる「準ファミリー層」であるという新たな気づきを得ました。さらに、転出入が近畿圏内で特に多いことも客観的なデータから確認できました。これらの背景に基づき、高槻市はプロモーションのメインターゲットを若い世代に刷新し、エリアも近畿圏中心に絞り込むことで、従来の取り組みをより効果的なものへと改善することができました。

(出典:「地域経済分析システム(RESAS)、地方創生データ分析評価プラットフォーム(RAIDA)について地域経済の「見える化」に向けた取組(2025年6月)」)

08 よくある質問

- RESASのデータの出所は?

-

RESASは、政府統計と民間データのハイブリッド構成です。国土交通省や観光庁、総務省、厚生労働省などが出す公的統計に加え、POS情報(商品販売に関する情報)やスマホ位置情報などに基づく統計データが使われています。信頼性とリアルタイム性の両方が備わっているため、過去の推移と今の動きを同時につかめるのが強みです。

- 自社の業種でも役立てられるのだろうか。

-

RESASは、業種を問わず地域を見る力を高めてくれます。例えば小売業ならPOS情報による消費動向が把握でき、介護業なら高齢者人口の推移と将来予測を確認できます。観光業では滞在者属性の分析、製造業では産業構造分析など、業種と地域をかけ合わせた視点が持てるようになります。まずは、自社がサービスを提供する地域に注目してみることが最初のステップです。

- 操作は難しくないか。使いこなせるだろうか。

-

初心者でも直感的に操作できるよう設計されており、パソコンだけでなくスマホでも利用しやすいように最適化されています。カテゴリ(分析メニュー)を選んだら、あとは表示地域や条件を選んでいくだけです。

使いこなすための支援も充実しています。公式サイトには基本操作マニュアルが用意されており、PDF形式でダウンロードできます。また、各地域の経済産業局は、地方自治体や商工団体、大学・高校などを対象に、RESASの操作方法や活用方法などを説明する出前講座を実施しています。出前講座については、最寄りの経済産業局へ問い合わせてみてください。

09 まとめ

RESASは、誰でも使えて、地域を見る目を育ててくれるツールです。地図で可視化された人口構成やグラフで示される消費傾向は、ただの数字ではなく、地域の声を映す鏡のようなものです。

けれど大事なのは、データがあることではなく、データをどう読み解き、どう活かすかです。RESASは、その問いに寄り添う存在です。使う人が気づく力を持てば、数字は単なる情報から、気づきや仮説、次の一手へのヒントに変わります。つまり、RESASが提供しているのはデータだけではなく、自分の地域や自分のビジネスを読み解く視点であると言えるでしょう。

―RESASを使いこなして、補助金申請の計画書作成にも役立てたい方へ。―

九州経済産業局のご担当者をお迎えし、RESASの基本から、申請支援に活かせる実務的な使い方までを、実際の画面操作を交えて解説いただきます。

「RESASって聞いたことはあるけど使いこなせていない…」という方にもおすすめの内容です。

\8/21(木)開催!ぜひお気軽にご参加ください!/

▼ BizRizeでは、無料相談を行っております! ▼

▼ 補助金情報を毎週お届け!無料メルマガ配信中です ▼

BizRize事務局

ヒト・モノ・カネに関する経営資源を、効率よく活用できるプラットフォーム「BizRize」を運営。毎週木曜に経営者向けの勉強会を開催し、補助金や資金調達に役立つ情報を無料メルマガで配信中!

環境省-400x267.png)