政府はこのほど、「骨太方針2025」を公表しました。骨太方針は、政府の重要課題や年末の予算編成の方向性を示すものです。暮らし、経済、税制、ビジネスなど、わたしたちの日常に、どのようにつながっているのか見てみましょう。

「骨太方針」とは?

骨太方針は、私たちの暮らしや仕事にじわじわと影響してくる、いわば政策の設計図です。

正式には「経済財政運営と改革の基本方針」といい、政府が毎年6月ごろに閣議決定するものです。日本の経済や社会の方向性を示しており、「今年はどこに力を入れるか」「これから、どのような課題を優先するか」といった内容がまとめられています。

たとえば──

- 賃上げを後押しする税制

- 中小企業のデジタル化支援

- 子育てや介護と仕事の両立支援

- 災害に備えた事業継続の仕組み

こうした制度や補助金の背景には、たいてい骨太方針が関係しているのです。つまり、骨太方針を知ることは、「今、どんな制度が動いているのか」「どんな支援が使いどきなのか」を知ることでもあるのです。

中小企業経営者の視点を通して読み解く

ところで「制度って自分にはあまり関係がないもの」と思っていませんか? 実は、制度は、使える人だけのものではなく、気づいた人から使えるものです。政府が公表した骨太方針2025には、そんな気づきのきっかけが詰まっています。

賃上げ、設備投資、販路開拓、介護や教育の不安。これらは、中小企業経営者の皆さんや生活者にとって、日々のリアルな悩みでしょう。今回は、ある工場を営む経営者「政策実子さん」の視点から、骨太方針2025を読み解いてみましょう。

事例(ケース)ごとに、以下の内容をご紹介しています。

- 骨太方針2025に書かれていること

- 実際に使える制度

- 制度をどう活かす?課題解決のヒント

制度が、遠いものから手が届くものへと変わる瞬間を、ぜひ一緒に感じてみてください。

【登場人物】

祖父から続く工場の経営者。夫、小学生の子供と3人家族

中小企業団体の事務局員。制度にも、現場にも詳しい。

中小企業団体の事務局員。生活者視点にも強い。

Case 1:賃上げしたい気持ちに、制度が応えてくれるとしたら

日頃頑張ってくれている従業員に、もっと還元したい気持ちはあるのよ。でも、材料費も電気代も上がっているし…。賃上げは、気持ちだけではできないでしょう?

わかるよ。でも最近は、適正な価格転嫁の徹底や税制支援が強化されていて、賃上げを後押しする土壌もだいぶ整っている。骨太方針でも、そのあたりが書かれているね。

骨太方針2025に書かれていること

骨太方針2025の中で示された政策の方向性や構想を紹介します。

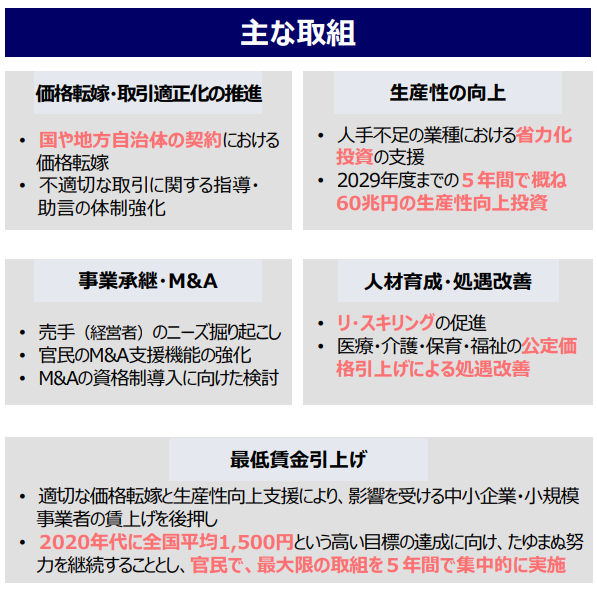

賃上げは「成長戦略の要」

- 実質賃金+1%/年(2029年度までの5年間)

- 全国平均最低賃金を2020年代に1,500円へ

政策の具体策

- リ・スキリング(学び直し)

- デジタル、AIスキルを中心とした教育訓練の拡充

- 中高年・非正規雇用者向けの職業訓練支援

- ジョブ型雇用の推進

- 職務ベースの人材配置、評価制度の導入支援

- 成果に応じた処遇の明確化

- 労働移動の円滑化

- 成長分野(GX・DX・介護など)への人材シフト支援

- 公開求人情報の整備、スキル評価の強化

中小企業支援策(賃上げの実現手段)

- 価格転嫁の徹底:最低制限価格制度の活用、取引適正化の強化

- 省力化投資の支援:飲食・宿泊・小売など人手不足業種を中心に支援

- 事業承継・M&A補助金:経営基盤の強化と人材確保の両立を図る

Case 1の要点まとめ

- 数値目標(+1%/年、最低賃金1,500円)を明示

- 三位一体の労働市場改革で「人への投資」を強化

- 中小企業支援と構造改革を同時に進める総動員型アプローチ

政策の方向性は、岸田政権の「新しい資本主義」を引き継ぎつつ、石破政権下で数値目標がより明確に打ち出されたのが特徴です。

(本記事の図表の出典は、いずれも「政策ファイル」)

実際に使える制度

すでに運用されている補助金や支援制度を紹介します。骨太方針の方向性を、現場でどう活かせるか?を考えるヒントになります。

- 賃上げ促進税制(中小企業向け)

一定の賃上げを実施した企業に対して、法人税の控除が受けられる制度です。給与総額を前年度比2.5%以上増やすと、控除率は30%に。教育訓練費の増加や「くるみん認定」などの要件を満たすと、控除率は最大45%まで上乗せされます(控除上限は法人税額の20%)。

- 価格交渉促進月間、パートナーシップ構築宣言

中小企業が取引先に対して価格転嫁を申し入れやすくするための国の取り組みです。パートナーシップ構築宣言は、サプライチェーン全体での適正な取引や価格交渉の透明性向上を目的としており、宣言企業にはその趣旨に沿った行動が期待されています。中小企業庁が交渉状況を調査・公表することで、交渉の後押しにもつながっています。

「賃上げサポート! 2025年度版各種支援策を一挙ご紹介」もご参照ください。

制度をどう活かす?課題解決のヒント

紹介した制度をどう使えば、どんな課題が解決できるかを具体的に考えてみます。「制度を知る」から「制度を使う」一歩へ。

たとえば、実子さんの工場が「従業員の給与を月5,000円アップ」した場合、その分の人件費増加を価格転嫁の仕組みで取引先に説明しやすくなり、さらに税制優遇によって法人税の負担が軽減される可能性があります。つまり、「賃上げ=単なるコスト増」ではなく、「賃上げ=信頼と持続性のある経営への投資」として定義することができます。

また、従業員のモチベーション向上や採用力の強化にもつながり、中長期的には経営の安定にも寄与しますので、攻めの賃上げが現実味を帯びてきます。

実子さんのひとこと

賃上げは気持ちだけじゃ無理と思っていたけど、制度が背中を押してくれるなら、きちんと考えてみよう。

賃上げ・価格転嫁に関する主な資料

中小企業向けの賃上げ促進税制の概要、要件、Q&Aなどが掲載されています。

パートナーシップ構築宣言の趣旨、登録方法、登録企業一覧、宣言のひな形などが掲載されています。

Case 2:DX・GXや省エネは中小企業にも関係あり

DXってよく聞くけど、うちみたいな小さな工場には関係ない話でしょう?それに、省エネと言われても、設備更新なんてお金がかかるし…。

実はね、小さな会社こそ効果が出やすいと言われているんだ。ちょっとした改善でも、補助金を使えばぐっと現実的になる。

骨太方針2025に書かれていること

中小企業の生産性向上と投資促進が柱

- GX(グリーントランスフォーメーション)、DX(デジタルトランスフォーメーション)を通じた省力化・高付加価値化

- 中小企業の設備更新、省エネ投資を支援する補助制度の継続・強化

- 省力化投資促進プランを通じて、人手不足の業種への重点支援を実施

政策の具体策

- GX、省エネ投資の支援

- 中小企業の老朽設備更新、省エネ機器導入への補助

- エネルギーコスト高騰への対応策としての位置づけ

- DX、デジタル実装の推進

- 中小企業の業務効率化、自動化を支援(会計、受発注、在庫管理など)

- 地域企業、自治体との連携による「地域DX推進計画」の展開

- 人手不足業種への集中支援

- 飲食・宿泊・小売・物流などに対し、省力化設備導入を重点支援

- 「省力化投資促進プラン」の対象業種を拡大

成長型経済への転換を支える「投資立国」戦略

- 科学技術、イノベーション力の強化と並び、国内投資の拡大を明記

- 「コストカット型経済からの脱却」を掲げ、設備投資とデジタル化を両輪で推進

Case 2の要点まとめ

- GXやDXを通じた省力化、高付加価値化が中核

- 中小企業の設備更新、省エネ投資、デジタル実装を総合的に支援

- 「人手不足への対応×生産性向上」に応える構造的な投資戦略

中小企業の生産性向上を支える投資支援は、岸田政権期の「省力化投資促進プラン」を土台に、石破政権下でGX、DXを軸とした構造的支援(これまでの仕組みを抜本的に見直した上での包括的・持続的な支援)へと進化。人手不足と設備更新を同時に解決する戦略性が強化されたのが特徴です。

実際に使える制度

- IT導入補助金

中小企業が業務効率化や売上向上のためにITツールを導入する際、費用の一部を補助するものです。

- 省エネ補助金(省エネルギー投資促進支援事業費補助金〈設備単位型〉)

老朽化した空調や照明、ボイラー、コンプレッサーなどを高効率な設備に更新する際、設備費の一部が補助されます。

こちらもご参照ください

中小企業向けの賃上げ促進税制の概要、要件、Q&Aなどが掲載されています。

パートナーシップ構築宣言の趣旨、登録方法、登録企業一覧、宣言のひな形などが掲載されています。

制度をどう活かす?課題解決のヒント

たとえば、実子さんの工場で紙の伝票管理をやめて、クラウド型の受発注システムを導入した場合にIT導入補助金を活用すれば、初期導入費用の大部分が補助され、さらに業務の手間やミスが減って、残業時間も削減できる可能性があります。

また、工場や店舗で使用している業務用の古い空調設備や照明を、省エネ性能の高い機器に更新すれば、電気代の削減効果が年間数十万円単位で見込めるケースもあります。設備更新には「省エネ補助金(省エネルギー投資促進支援事業費補助金〈設備単位型〉)」を活用でき、初期投資の回収期間を短縮することが可能です。

このように「取り入れたいけどコストがかかるから…」という壁を、制度が後押ししてくれるのです。つまり、「うちには関係ない/無理」と思っていた改善が、制度を使うことで「今こそ始めどき」に変わる可能性があるのです。

実子さんのひとこと

うちのような中小企業には関係ないと思い込んでいたけど、制度を知ったら、今こそ始めどきに思えてきた。

Case 3:地域の自律を支える地方創生

うちの工場の製品、地元の素材を使っているのだけど、それって、地域資源になるのかな…。販路拡大の制度もあると聞いて、ちょっと気になっている。

まさに地方創生の軸よ。中小機構の支援を使えば、地元ブランドとしての磨き上げもできるし、「関係人口」とのつながりだって広がっていくかもね。

骨太方針2025に書かれていること

石破政権の「地方創生」重視姿勢が反映

- 地域経済の活性化

- 「地方」という語の出現頻度が多い

- 地域資源の活用、観光資源、文化資源の磨き上げ

- 地方における賃上げ・最低賃金引き上げの支援

政策の具体策

- ふるさと住民登録制度の創設

- 二地域居住者やUターン希望者が地域と継続的に関わる仕組み

- 地域スタートアップ、大学連携の強化

- 地方大学を核とした産学官連携による地域イノベーション創出

- 若者や女性の地元定着を促す起業支援、就業支援

- 自治体支援の強化

- 地方財政の安定的確保、自治体のデジタル化、人材確保支援

- 地域課題に応じた「選択と集中」型の支援へ転換

Case 3の要点まとめ

- 「ふるさと住民登録制度」など、関係人口の拡大と可視化が新機軸

- 地域スタートアップ、大学連携、自治体支援を通じて地域の自律的成長を促す

- 人材の循環や財政措置の見直しなど、構造改革的な性格を帯びた地方創生の再加速

地方創生政策は、岸田内閣の「デジタル田園都市国家構想」を土台に、石破内閣で関係人口の可視化や「ふるさと住民登録制度」など、制度面での具体化が進んだのが特徴です。

実際に使える制度

- 中小機構の販路開拓支援

地域資源を活かした商品を、地域商社や百貨店バイヤーとつなぐ支援を行っています。国内外の新規販路開拓に対応しています。商品改良やパッケージ開発、価格設定のアドバイスも含まれます。

- 起業支援金+移住支援金

地域の課題に取り組む社会的事業に関する起業と、地域の重要な中小企業などへの就業や社会的起業をする移住者を支援します。

「地方での起業&地方への移住を支援 地方自治体が申請窓口」もご参照ください。

制度をどう活かす?課題解決のヒント

たとえば、実子さんの工場で製造している製品が、地元の伝統技術や素材を活かしたものであれば、それ自体が「地域資源」としての価値を持っています。このような製品を、単なる地元の特産品にとどめず、都市部の消費者に響くストーリーを持ったブランドとして再構築することが、販路拡大の第一歩になります。

中小機構の制度を活用すれば、地域商社や百貨店バイヤーとのマッチングも可能です。商品改良などに関するアドバイスも受けられるため、「売れる商品」への磨き上げが期待できます。

実子さんのひとこと

制度を活かせば、地域の強みを選ばれる価値へと変えることができそう。現場の挑戦は、地域の未来を動かす力になるのね。

Case 4:経営と暮らしは切り離せない

母の通院も増えてきて、介護のことも考えなければと思っているの。子どもの教育費も心配。最近は地震のニュースも多いでしょう?経営だけじゃなくて、暮らしの不安も尽きないわ。

わかるわ。経営者は生活者でもあるものね。実は、そういう暮らしの安心を支える制度も、骨太方針ではしっかりと位置づけられているのよ。

骨太方針2025に書かれていること

社会の持続性を支える「人への投資」と「地域の備え」が柱

- 介護、保育、福祉分野の処遇改善と人材確保を明記

- 教育分野では、生成AI時代に対応した学びの再設計と、教員の働き方改革を推進

- 防災分野では、能登半島地震を踏まえた復旧・復興支援と、地域防災力の強化を重点化

- 地域包括ケア、EBPM(証拠に基づく政策立案)、PHR(パーソナルヘルスレコード)など、デジタルと現場の融合がキーワード

政策の具体策

- 介護・福祉・保育分野

- 公定価格見直しによる基本給ベースの処遇改善

- 外国人介護人材の定着支援(言語・キャリア)

- 地域包括ケアと多職種連携の推進

- 教育分野

- 教員の業務負担軽減(ICTによる校務支援)

- 高等教育におけるSTEAM、リ・スキリングの推進

- 生成AI時代に対応した教育環境の整備

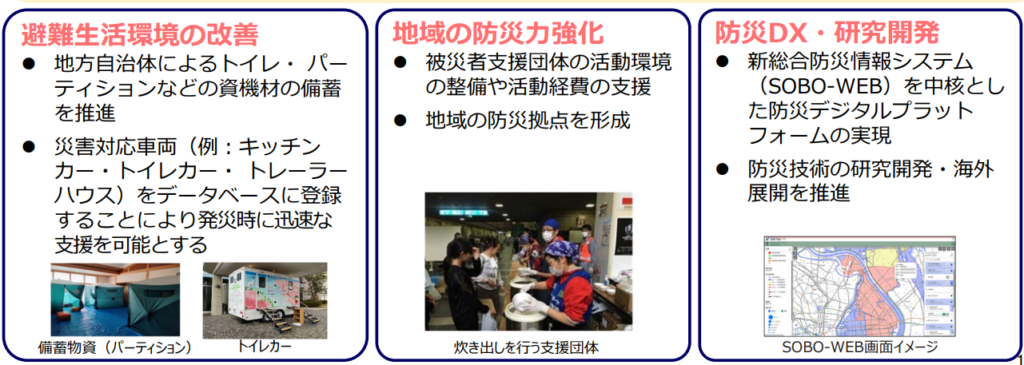

- 防災・インフラ分野

- 能登地震を踏まえた復興支援の迅速化

- 地域防災計画の見直しと人材育成

- DXを活用した災害対応力の強化

地域の持続力を支える柱づくり

- 「人口減少社会における安心の基盤」として、介護・教育・防災を再構築

- 2040年の高齢者ピークを見据えた地域密着型の人材戦略

- デジタルと現場の融合による地域インフラの再設計(教育・医療・防災)

- 多分野にまたがる支援領域を設定(例:リ・スキリングは教育、賃上げ、人材確保と関係)

Case 4の要点まとめ

- 介護、教育、防災を、「人への投資」と「地域の備え」の両面から強化:人口減少社会を見据え、制度・人材・地域体制を再構築

- 処遇改善、教育改革、災害対応の三位一体の施策が、地域の持続力を支える柱に:制度の整備と現場支援を連動させ、安心の土台を形成

- デジタル実装×現場の支援による持続可能な運営体制の構築:DXは災害・介護・教育などの分野で、社会機能の柔軟性と即応性を高める

岸田政権期の「人への投資」路線を土台に、石破政権下では生活インフラ分野(介護、教育、防災)を横断的に捉え、三位一体での政策再構築とレジリエンス(システム全体が災害や非常時にも機能停止せず、継続できる力)強化が打ち出されたのが特徴です。

実際に使える制度

- 両立支援等助成金(介護離職防止支援コース)

介護休業の取得・職場復帰、または介護と仕事の両立支援制度の導入や利用に取り組む中小企業に対し、厚生労働省が支給する助成金。

- 事業継続力強化計画認定制度

中小企業が自然災害や感染症などのリスクに備えた「事業継続力強化計画」を策定し、経済産業省の認定を受ける制度。認定を受けることで、補助金審査での加点、税制優遇、金融支援などの措置が活用でき、企業の防災力や信用力の向上につながる。

制度をどう活かす?課題解決のヒント

たとえば、実子さんのように「母の介護と仕事の両立」に悩む経営者が、社内に時差出勤や在宅勤務の選択肢を整備すれば、自分自身だけでなく、同じような立場の従業員にも安心感を提供できます。こうした柔軟な働き方制度の導入と実際の利用に対して、厚生労働省の助成金制度が支給されるため、制度整備のハードルを下げる後押しになります。

事業継続力強化計画を策定して認定を受ければ、地震や台風などの災害時にも事業を止めずに守るための備えができます。補助金の加点や金融支援の対象にもなり、万が一への備えが経営の強みに変わりうるのです。 暮らしの不安は経営と切り離せないからこそ制度を活用して、介護と仕事を両立できる環境を整えることが、経営者自身の安心にも、従業員の信頼にもつながっていくのです。

実子さんのひとこと

経営者としての悩みと、生活者としての不安が重なる今、制度がその両方に応えてくれるなら、少し安心できそう。

まとめ

仕事や普段の生活で抱えている課題と政策は、距離がある気がする…。実子さんのように感じている方は、実は少なくないのかもしれません。でも、骨太方針2025には、ビジネスの悩みや暮らしの不安に応える言葉が、確かに書かれています。

制度は、誰かのためだけに用意された正解ではなく、今の自分に合うかもしれない選択肢として置かれているものです。まずは、気になる制度を一つ調べてみるのもお薦めです。また、地元の商工団体などに相談してみる/自治体のホームページの中に中小企業支援のページがある場合は見てみる/気になった制度の名前だけでもメモしておくなど、たとえ小さな行動だとしても、それは制度を「自分のものにする」第一歩です。 「経営資源プラットフォームBizRize」では、制度を「あなたのものにする」記事を掲載していますので、ぜひ活用してください。

▼ BizRizeでは、無料相談を行っております! ▼

▼ 補助金情報を毎週お届け!無料メルマガ配信中です ▼

BizRize事務局

ヒト・モノ・カネに関する経営資源を、効率よく活用できるプラットフォーム「BizRize」を運営。毎週木曜に経営者向けの勉強会を開催し、補助金や資金調達に役立つ情報を無料メルマガで配信中!

環境省-400x267.png)