環境を軸にしたGX投資で、

持続的な成長と地域活性化を加速

環境省が発表した令和8年度予算概算要求は、2050年カーボンニュートラルという国家目標の達成に向け、経済、地域、そして私たちの暮らしをどう変えていくかを示す具体的な投資戦略です。概算要求は、GX経済移行債を活用する約939億円のGX推進対策費を成長のエンジンとしながら、一般会計やその他のエネルギー対策特別会計も合わせ、脱炭素、資源循環、自然再興という三つの要素を統合し、地方創生や産業競争力の強化を同時に実現する新たな成長の道筋を示しています。

本記事では、概算要求の中から、主に中小企業の皆様に関わる可能性がある事業を「羅針盤」として読み解くことで、今後の経営戦略のヒントをお届けしたいと思います。 ※本記事で使用している図表は、いずれも、環境省のウェブサイト「令和8年度環境省重点」に掲載されている資料から引用しています。

第1章:概算要求が示す政策の基本方針

環境省の令和8年度予算概算要求(一般会計・特別会計合計)は、前年度の5,946億円から7,097億円へと増額されています(対前年度比119%)。特に、一般会計とエネルギー対策特別会計(エネ特)を合わせた要求額は、前年度から1,000億円以上増加しています。この予算配分から、環境省はGX推進対策費を前年度の419億円から939億円へと倍増させ、脱炭素と経済成長の同時実現に注力する姿勢を明確にしています。

※四捨五入などにより、計数が合致しない場合があります。

| 区分 | 令和7年度 当初予算額(億円) | 令和8年度 概算要求・要望額(億円) | 対前年度比 |

| 一般政策経費等(一般会計) | 1,467 | 1,909 +事項要求 | 130% |

| エネルギー特会 (GX推進対策費を除く) | 1,550 | 2,191 | 141% |

| GX推進対策費 | 419 | 939 | ― |

| 復興特会 | 2,509 | 2,058 | 82% |

| 合計 | 5,946 | 7,097 +事項要求 | 119% |

第2章:GXを牽引する四つの成長市場

この章では、GX推進対策費によって予算が大幅に増額され、企業の成長機会に直結する新たな投資の軸となる市場(羅針盤1~4)を紹介します。

※事業名に付記している金額は、令和8年度の概算要求額または要望額です。事項要求(+事項要求)は、政策的な重要性が高い施策について追加要望するものです。

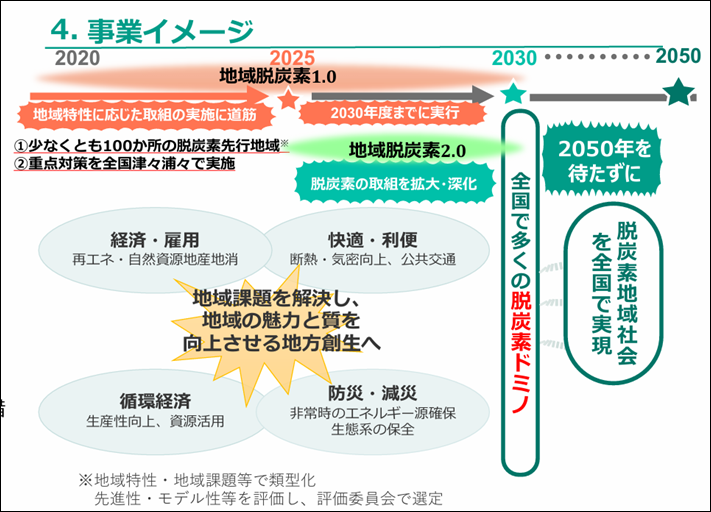

羅針盤1:地域発の脱炭素ビジネス市場

地域経済の成長と脱炭素化を両立させるため、地域を担う中小企業が主役となる再エネ導入や省エネ化への大規模な支援が計画されています。

地域脱炭素推進交付金(70,118百万円)

地方公共団体が主導する脱炭素の取組を包括的に支援します。

- 高度化・展開促進事業(新規、地域イノベーションモデル):新たな技術や先進的な技術を地域に導入する取組み、または地域金融機関や地域エネルギー会社などの中核的な主体と連携した取組みを支援(交付率:原則 2/3 など)。

- 民間裨益(ひえき)型自営線マイクログリッド等事業(GX):官民連携により民間事業者が利益を得る自営線マイクログリッド(地域のエネルギーを独立して供給・管理する仕組み)を構築する地域等で、再エネ、省エネ、蓄エネ設備等の導入を支援(交付率:原則 2/3)。

地域脱炭素推進交付金に関する図

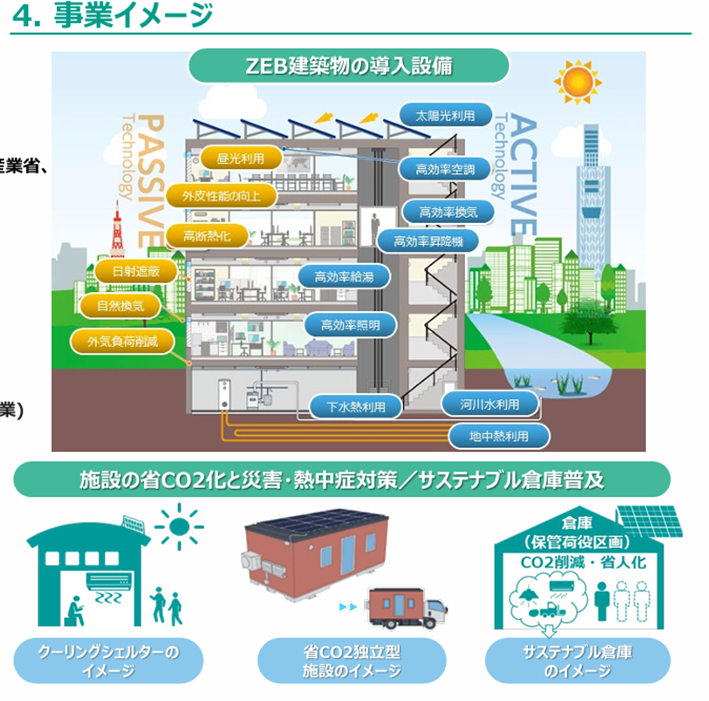

防災拠点や避難施設となる公共施設への再生可能エネルギー設備等導入支援

(5,000百万円+事項要求(2,000百万円))

災害・停電時にエネルギー供給が可能な自立分散型エネルギー設備(系統電力に頼らない発電・貯蔵設備)の導入を支援します。

- 補助率:都道府県・指定都市は 1/3、市区町村(太陽光発電またはCGS=コージェネレーションシステム。熱と電気を同時に供給する仕組み。)は 1/2、市区町村(地中熱、バイオマス熱等)及び離島は 2/3。

- EV導入の優遇:EVを蓄電池として導入する場合、通信・制御機器、充放電設備又は充電設備とセットで外部給電可能なEVに蓄電容量の1/2×4万円/kWhを補助。

建築物等のZEB化・省CO2化普及加速事業(12,463百万円)

業務用建築物のZEB化(ゼブ=ネット・ゼロ・エネルギー・ビルディング:年間の一次エネルギー消費量を実質ゼロにすることを目指した建物)と省CO2化を推進します。

- 既存建築物の事務所等以外(ホテル、病院、店舗等)のZEBでは最大 2/3 が補助されます。

住宅の脱炭素化促進事業(新規:9,000百万円)

既存住宅の断熱リフォームや戸建住宅のZEH化(ゼッチ=ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス:エネルギー収支を正味ゼロ以下にすることを目指した家)などを支援します。

- 既存住宅の断熱リフォーム支援事業:リフォーム費用を補助(補助率:1/3 相当、補助上限あり)。

- ペロブスカイト太陽電池の社会実装モデルの創出に向けた導入支援事業(5,000百万円)

軽量・柔軟な特性を持つペロブスカイト太陽電池(次世代型太陽電池)の導入を支援し、国内市場立ち上げを加速します。

- 設備等導入支援:従来設置が難しかった建物屋根・窓等やインフラ空間への導入を支援(補助率: 2/3、3/4)。

羅針盤から読み解くビジネスへのヒント

国の巨額な投資は、再エネ、省エネ設備の導入を義務ではなく利益に変え、中小企業の活力を引き出します。

- 補助金とZEB/ZEHの活用:建築・設備事業者は、住宅の断熱リフォームや業務用建築物のZEB化の補助金を活用し、顧客に対し省エネとコスト削減を両立した提案ができるでしょう。

- 地域連携と新市場の開拓:地域脱炭素交付金の高度化・展開促進事業を利用し、地域金融機関やエネルギー会社との連携を強化できます。これを通じて、地中熱やバイオマス熱など、地域資源を活用した熱供給ビジネスといった新しい市場の開拓を目指すことが可能です。

- インフラ市場への参入:ペロブスカイト太陽電池は、建材一体型など、従来の太陽光パネルでは設置できなかったインフラ構造物への導入を促します。建材メーカーや設置工事業者は、この新しい需要に対応するための技術導入が視野に入ります。

羅針盤2:輸送・物流の構造転換市場

輸送部門はCO2排出量が多く、脱炭素化が急務です。大型のGX推進対策費が投入され、トラック、バス、船舶といったサプライチェーンの根幹に関わるモビリティの電動化が強力に後押しされます。

商用車等の電動化促進事業(30,000百万円)

トラック、タクシー、バス、建設機械の電動化(BEV:バッテリー式電気自動車、PHEV:プラグインハイブリッド車、FCV:燃料電池自動車)と、充電設備の導入を支援します。

- 補助対象:車両・建機本体に加え、一体的に導入される充電設備も対象。

- 補助率:

- トラック、バス、建機:標準的燃費水準車両との差額の 2/3 など。

- 充電設備:本体価格の 1/2 など。

ゼロエミッション船等の建造促進事業(22,900百万円)

水素やアンモニア燃料などを使用するゼロエミッション船の供給基盤確保を推進します。

- 補助対象:エンジン、燃料タンク、燃料供給システムなどの重要舶用機器の生産設備、およびそれらを搭載(艤装)するための設備整備・増強(補助率:1/2 、1/3 )。

コールドチェーンを支える冷凍冷蔵機器の脱フロン・脱炭素化推進事業(7,000百万円)

コールドチェーン(冷凍冷蔵倉庫、食品製造工場、小売店舗などの低温物流)における自然冷媒機器の導入を支援し、温室効果の高い代替フロンの排出削減と、自然冷媒機器の低価格化を促進します。

補助率:原則 1/3

羅針盤から読み解くビジネスへのヒント

国の支援は、単なる機器の導入だけでなく、それらを製造・整備するサプライチェーン全体の転換を促しており、既存の中小企業にとっては技術更新が、新規参入者にとっては巨額のGX推進対策費によって裏付けられた需要が、巨大市場への足がかりとなります。

- 自動車整備業の技術更新:電動車への移行に伴い、国の補助金を活用した充電設備の設置やEV、FCVの整備技術の習得は不可避です。技術研修や省力化機器の導入を進めることで、地域の電動車インフラの担い手としての可能性が広がります。

- 海事産業への新規参入:ゼロエミッション船向けのエンジン部品、燃料供給システムなどの生産設備増強は、海事産業との取引がなかった金属加工業や機械メーカーが、高付加価値な部品サプライヤーとなる絶好の機会です。

- 設備導入の提案力強化:食品・物流事業者に対し、コールドチェーン機器の補助金を活用した設備導入とフロン対策をセットで提案することで、省エネと法令遵守を両立させるソリューションの提供が可能となります。

羅針盤3:再生材・リサイクル技術市場

経済安全保障とCO2排出削減を両立するため、希少金属や再生プラスチックを国内で確保し、高品質な再生材を安定供給するための産業構造の転換が図られます。

先進的な資源循環投資促進事業(20,000百万円)

Hard-to-Abate産業(CO2排出削減が困難な産業)の排出削減に貢献する資源循環設備や、革新的GX製品(リチウム蓄電池など)の生産に不可欠な高品質再生品を供給するリサイクル設備への投資を支援します。

- 補助対象:廃プラスチックや金属の大規模で高度な分離回収設備、リチウム蓄電池回収設備・再生材精製設備など(補助率: 1/3、1/2)。

プラスチック資源・金属資源等のバリューチェーン脱炭素化のための高度化設備導入等促進事業(10,000百万円)

太陽光パネルやリチウム蓄電池(LIB)などの再エネ関連製品、レアメタルを含む金属資源、バイオマスプラスチック製造設備など、省CO2型資源循環高度化設備の導入を支援します。補助率: 1/3、1/2。

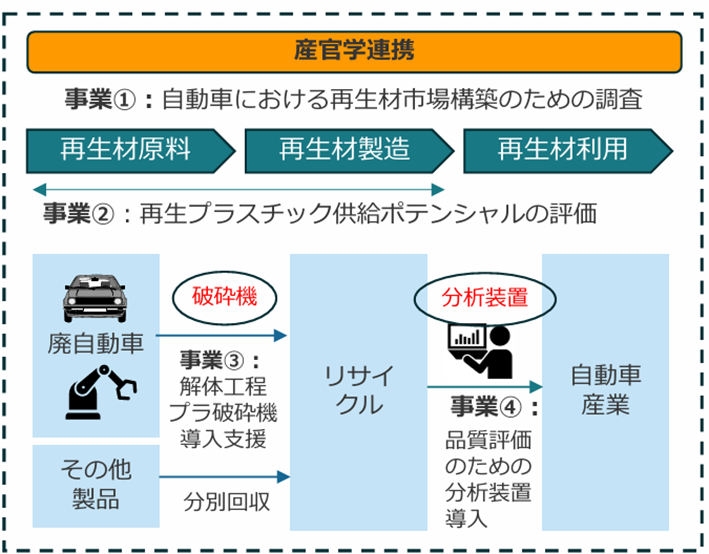

自動車における再生材市場構築のための産官学連携推進事業費(新規:974百万円)

廃自動車からのプラスチック回収促進や、再生材の品質評価を行う分析装置の導入を支援し、自動車分野での再生材利用拡大を目指します。

- 補助対象:プラスチック回収量拡大、輸送効率向上のための破砕設備、再生材の品質評価のための物性、懸念化学物質等の分析装置の導入。

ブルーカーボン等によるクレジットの創出・利活用に係る早期社会実装に向けた実証事業(新規:600百万円)

ブルーカーボン(海草や海藻など海洋生態系が取り込むCO2)等の吸収源対策技術の早期社会実装に向け、クレジット創出や円滑な流通の基盤整備を支援します。(補助率:定額( 1/3 相当))。

羅針盤から読み解くビジネスへのヒント

資源循環は、単なる廃棄物処理から資源製造業へと産業の価値を高めようとしており、国の補助金は、この構造転換への技術投資を促します。

- リサイクル設備投資の加速:LIBや太陽光パネルの高度な再資源化技術は、経済安全保障に直結する分野です。中小のリサイクル業者は、国の補助金を活用した高性能な分離、精製設備への投資が視野に入ってくるでしょう。

- 品質管理とトレーサビリティの導入:製造業が求める高品質な再生材を安定供給するため、再生材の品質評価を行う分析装置や、トレーサビリティシステムの導入が不可欠です。これは、デジタル技術と分析技術を持つ中小企業に需要を生むと考えられます。

- 製造業との連携強化:排出事業者とリサイクル業者間の動静脈連携は、Hard-to-Abate産業や自動車産業のサプライヤーとなるために必須です。この連携を円滑に進めるためのコーディネーターやコンサルティング事業が新たなビジネスチャンスとなる可能性があります。

動静脈連携

資源を加工して製品を生産する動脈産業(メーカー)と、消費された製品を回収・再生する静脈産業(リサイクラー)が連携し、資源循環システム全体で資源・エネルギー消費を削減すること。

羅針盤4:環境価値創造市場

自然再興(ネイチャーポジティブ)は、生物多様性の損失を食い止め回復に転じることを目指す国際的な潮流です。企業の非財務価値を向上させ、ESG金融(環境、社会、企業統治を踏まえた投資・融資行動)を呼び込むための新たな軸となります。

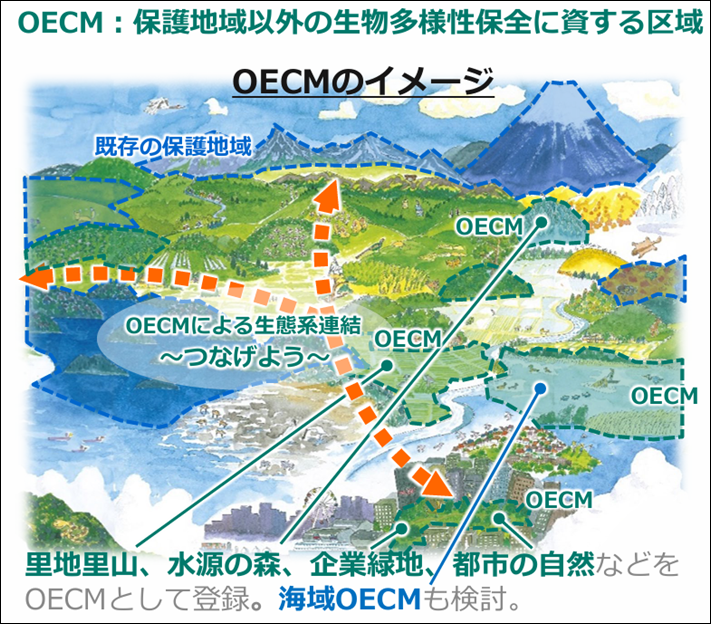

OECMを活用した健全な生態系の回復及び連結促進事業(303百万円)

企業等の活動によって生物多様性の保全が図られている区域を「自然共生サイト」(OECM:保護地域以外で生物多様性保全に資する区域)として認定・登録する制度を推進します。

- 支援内容:自然共生サイトへの活動に対して交付金による支援を実施(補助率: 1/2 又は定額)。

- 目的:TNFD(自然関連財務情報開示タスクフォース)の開示等との連携を強化し、民間資金を自然共生サイトへ誘導。

国立公園満喫プロジェクト等国立公園の保護と利用推進(4,426百万円)

国立公園の保護と利用の好循環を推進し、高付加価値観光を促進することで、地域経済を活性化します。

- 主な事業:登山道の維持、補修、シカによる食害対策、利用者負担の仕組み作り、オーバーツーリズム対策など。

ネイチャーポジティブ地域づくり推進事業(新規:55百万円)

地方公共団体と連携し、自然共生サイトを核とした金融機関や生態系サービスを享受する企業(例:河川の水を利用する工場)など多様な主体による連携体制の構築を支援します。

羅針盤から読み解くビジネスへのヒント

ネイチャーポジティブ(自然再興)は、ESG経営の新たな差別化要因です。この分野の支援策は、環境貢献を収益や企業価値に繋げるためのツールとして活用できます。

- TNFD対応とコンサルティング:自然共生サイトの認定や、TNFDの開示に対応するための自然環境評価や経営戦略の策定支援といったコンサルティング需要が拡大すると見込まれます。

- 環境貢献事業の収益化:ブルーカーボンの基盤整備事業を活用し、藻場や干潟の再生といった活動をカーボンオフセット(Jブルークレジット等)に繋げることで、環境活動の収益化が期待できます。

Jブルークレジット

海洋の藻場や干潟などが吸収した二酸化炭素(CO2)の量をブルーカーボンとして認証し、それを売買可能にしたカーボンクレジット制度のこと。ジャパンブルーエコノミー技術研究組合(JBE)が運営主体となり、ブルーカーボン生態系の保護や育成を目的としたプロジェクトから発生するCO2吸収量を認証・発行しています。

- 国立公園の観光需要への対応:国立公園の利用促進は、周辺地域の観光、宿泊、交通、飲食といったサービス業の需要を直接的に押し上げます。登山道整備やシカ肉(ジビエ)利用など、自然の保全と地域貢献を両立する事業に積極的に関わることで、持続的な観光需要を取り込むことが期待できます。

第3章:安全と事業継続性を守る基盤

この章では、事業の土台となるリスク対策と基盤整備に関する施策を解説します。

羅針盤5:事業リスクと健康を守る安全基盤

企業の事業継続性(BCP)に直結する災害廃棄物処理体制の整備や、国民の健康を守る有害化学物質対策、獣害対策といった基盤的な施策が強化されます。

大規模災害に備えた廃棄物処理体制の検討(1,433百万円)

能登半島地震等の課題を踏まえ、大規模災害発生時の強靭な災害廃棄物処理システムの構築に向け、広域的な連携体制の整備や発災初期の被害情報把握などの調査・支援を推進します。

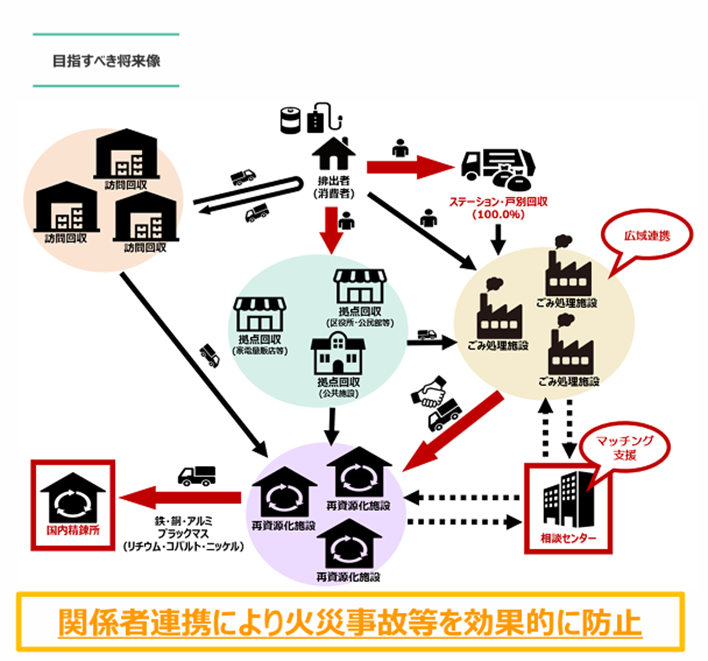

リチウム蓄電池等処理困難物適正処理及び再資源化促進に向けた検討業務

(601百万円) 廃棄物処理施設等で頻発するリチウム蓄電池等による火災事故を防止するため、広域処理体制の構築や、膨張・劣化した電池の適正処理に関する検討を実施します。

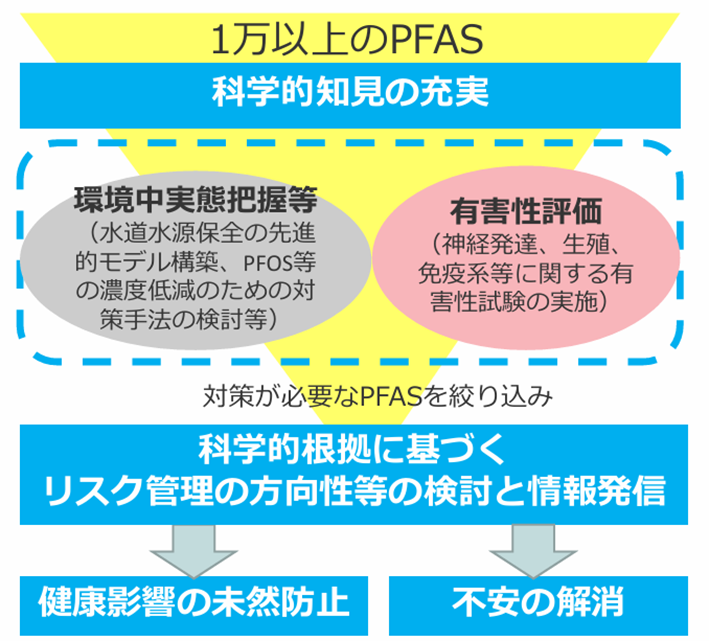

PFAS対策推進費(1,126百万円)

PFASの科学的知見を充実させつつ、水道水源保全の先進的モデル構築、PFOS等濃度低減のための対策手法の検討などを強化します。

PFAS

水や油をはじき、熱に強い性質を持つ有機フッ素化合物の総称で、1万種類以上が存在します。撥水・撥油剤、泡消火剤、テフロン加工などに広く利用されてきましたが、分解されにくく体内に蓄積するため「フォーエバーケミカル(永遠の化学物質)」とも呼ばれ、健康への影響が懸念されています。

鳥獣保護管理対策費(933百万円)

クマ類を指定管理鳥獣に追加(令和6年4月)したことに伴い、クマ被害対策施策パッケージに基づく専門人材の育成や配置、捕獲事業の強化、出没防止対策などを推進します。

指定管理鳥獣対策事業費(3,700百万円+事項要求(200百万円))

ニホンジカ、イノシシ、クマ類の捕獲や被害対策を支援(交付率: 1/2、2/3、定額)。

羅針盤から読み解くビジネスへのヒント

安全基盤の強化は、サプライチェーンの維持と地域社会の信頼に直結します。国の支援策は、リスクマネジメント事業への参入機会を示しています。

- 災害対策事業への参入:運送・重機業者や解体業者が大規模災害時の廃棄物処理体制について検討し、平時から自治体と連携することは、災害時、優先的に復旧業務を担う取り組みへとつながるでしょう。

- 安全技術と処理ノウハウの提供:リチウム蓄電池の火災対策事業は、運送、保管、リサイクルの各段階で新たな安全技術や処理ノウハウが求められます。これを提供する機器メーカーや専門コンサルタントは、事業拡大の可能性が広がります。

- 獣害対策サービスの提供:クマ類対策の強化に伴い、忌避装置や侵入防止柵などの資材を提供するメーカーや、専門人材として自治体と連携する鳥獣対策コンサルタントの需要が高まると予想されます。

鳥獣対策コンサルタント

野生動物による農作物被害や人間への危害を防ぐため、専門的な調査や分析に基づき、計画策定から対策の実行、資材販売、担い手の育成まで総合的に支援する専門家です。

羅針盤6:復興事業の進捗と新たな機会

東日本大震災からの復興事業が進捗する一方、能登半島地震からの創造的復興という新たな課題への対応が始まっています。

中間貯蔵関連事業(99,145百万円)

福島県内で発生した除去土壌等を中間貯蔵施設で安全に管理し、県外最終処分完了を目指す事業です。

- 除去土壌の再生利用(復興再生利用)の推進:除去土壌の減容技術開発や、再生資材としての復興再生利用を推進。

能登半島地域の自然を活かした創造的復興推進事業(15百万円)

能登半島地震からの復興事業において、災害に対して、より強靱な地域づくりを行うための創造的復興を支援します。

- 支援内容:復興トレイル(自然歩道)構想策定、トキをシンボルとした地域づくり、国定公園施設の災害復旧のほか、豊かな自然資源を活かしたツーリズムを推進 。

羅針盤から読み解くビジネスへのヒント

復興事業は処理から再生利用へ移行し、能登半島では地域固有の資源を活かした事業に新たな需要が生まれると考えられます。

- 再生資材市場への参画:除去土壌を再生資材として活用する土木・建設事業は、国が推進する復興再生利用に貢献できます。再生資材の利用拡大に向けた技術やノウハウ提供への需要が高まると考えられます。

- 能登の地域づくり・観光事業:復興トレイルの整備やトキを核とした観光・地域づくり(自然環境調査、施設整備、イベント企画など)の需要が見込まれます。地域固有の自然資源を活かした持続可能なツーリズムの提案などは、事業機会の創出につながるでしょう。

第4章:骨太方針2025はどこまで具体化されたのか

各省庁が編成する「概算要求」は、政府が6月に閣議決定する「経済財政運営と改革の基本方針(骨太方針)」を受けて、翌年度の予算に向けて各省庁が提出する制度の設計図です。令和7年6月に決定された「骨太方針2025」の環境分野の記述は、令和8年度の環境省概算要求において、どのような補助事業・支援事業として具体的に制度化されたのか、見てみましょう。

1.GX(グリーン・トランスフォーメーション)の推進:再エネ・省エネの促進

骨太方針2025の方針

骨太方針では、2050年カーボンニュートラル実現に向け、GX関連投資を推進することが明記されています。具体的には、省エネ、再エネの最大限の導入、ペロブスカイト太陽電池の導入支援、蓄電池の導入などが挙げられています。また、地域・くらしの脱炭素化として、脱炭素先行地域の全国展開や建築物の脱炭素化も盛り込まれています。

概算要求での具体化

環境省は、令和8年度のエネルギー対策特別会計(エネ特会)の予算として、GX推進対策費939億円を含む3,130億円を要求しています。これは骨太方針のGX推進という大きな方向性を具体化するものです。具体的な事業としては、以下のようなものが要求されています。

住宅・建築物の脱炭素化

- 住宅の脱炭素化促進事業

- 建築物等のZEB化・省CO2化普及加速事業

次世代太陽電池の社会実装

- ペロブスカイト太陽電池の社会実装モデルの創出に向けた導入支援事業

企業の省エネ投資促進

- 脱炭素技術等による工場・事業場の省CO2化加速事業(SHIFT事業)

(9,786百万円):工場等でCO2排出量を大幅に削減する設備導入を支援します。

このように、骨太方針で示された再エネ、省エネによるGX推進という方針が、住宅、建築物、次世代技術、工場など、具体的な対象と予算額を伴った事業として概算要求に落とし込まれていることがわかります。

2.サーキュラーエコノミー(循環経済)への移行

骨太方針2025の方針

骨太方針では、サーキュラーエコノミー(循環経済)に関して、再生材利用拡大と製品の効率的利用を促進する動静脈連携のための制度や、太陽光パネルの廃棄・リサイクル制度の検討、プラスチック・金属の再資源化への設備投資支援などが盛り込まれています。

概算要求での具体化

環境省は、令和8年度の重点施策として循環経済への移行加速化を掲げており、関連する複数の事業を要求しています。

太陽光パネルのリサイクル

- 太陽光パネルの再資源化促進のための環境整備(1,787百万円の内数)

ガラスの水平リサイクル技術実証などを行います。

資源循環ネットワークの構築

- 資源循環ネットワーク形成及び再生材製造拠点の戦略的構築に関する調査及び実証事業(400百万円):再生材供給サプライチェーンの強靱化を目的として、循環資源リサイクルのためのネットワーク(物流や動静脈連携)形成や、大規模・集約的な再生材製造施設の構築に向けた調査や実証を行います。

先進的なリサイクル投資の促進

- 先進的な資源循環投資促進事業

骨太方針の「循環経済への移行」という方針が、太陽光パネルという具体的な品目や、サプライチェーン構築、先進技術への投資といった具体的なアプローチを伴う事業要求として具体化されています。

3.防災・減災、国土強靱化と自然再興(ネイチャーポジティブ)

骨太方針2025の方針

骨太方針では、「防災・減災・国土強靱化の推進」が国民の安心・安全の確保のための重要政策とされています。また、ネイチャーポジティブ(自然再興)の実現に向けた地域活動やグリーンインフラの活用も推進するとしています。

概算要求での具体化

環境省の概算要求では、防災・減災と脱炭素化を同時に実現する事業や、自然資本を活用した国土づくりに関する事業が盛り込まれています。

防災と脱炭素の両立

- 防災拠点や避難施設となる公共施設への再生可能エネルギー設備等導入支援

ネイチャーポジティブの推進:

- OECMを活用した健全な生態系の回復及び連結促進事業

- 国立公園満喫プロジェクト等国立公園の保護と利用推進

骨太方針で示された国土強靱化や自然再興といった方針が、防災拠点のエネルギー自立化や、OECMという新たな枠組みの活用、国立公園の魅力向上といった具体的な施策として概算要求に反映されています。

中小企業との接点

環境省の概算要求においては、自治体を通じた設備導入支援や地域脱炭素事業において、地域の事業者が間接的に対象(=補助金制度の申請主体ではないが、制度の実施に伴って業務機会の提供や設備導入支援などの恩恵を受ける可能性がある)となる構造が見られます。たとえば、EV充電設備の整備やZEB化工事では、地元の施工業者や設備業者が受注する可能性があります。また、プラスチック資源循環事業では、再生材を扱う中小製造業が対象となるケースもあります。

骨太方針の文言だけでは見えづらい制度のかたちも、概算要求を照合することで明確になります。次年度の公募制度の方向性を見極めるうえでも、骨太方針と概算要求の照合は有効な手がかりとなります。

まとめ:環境を経営の軸とする時代へ

環境省の令和8年度概算要求は、日本の将来を左右するGXへの初期集中投資に他なりません。中小企業の皆さんにとって、この概算要求は、

- どの分野で国の投資が集中しているか

- 自社の技術やサービスが、その投資潮流にどう貢献できるか

を検討・判断する羅針盤になりうるものです。環境への配慮をコストではなく成長戦略の軸とする経営転換が実現した場合、どのようなビジネスチャンスが想定されるのでしょうか。

- 成長市場への戦略的参入:地域脱炭素(羅針盤1)や輸送の電動化(羅針盤2)といった分野では、補助金や交付金が追い風となり、高効率設備、再エネ、リサイクル技術への需要が急増すると考えられます。これは、新規参入や事業拡大の最も確実な近道となります。

- 経済安保と技術力の融合:リチウム蓄電池や太陽光パネルの高度な国内リサイクル(羅針盤3)は、経済安全保障に直結する戦略的な事業です。製造業、リサイクル業は、国の支援を活用した設備投資を通じて、高品質な再生材を供給する新たな資源製造業への進化が求められるでしょう。

- 非財務価値の収益化:自然共生サイト(OECM)やブルーカーボン(羅針盤4)といったネイチャーポジティブな活動は、TNFD開示と連携し、ESG金融を呼び込む企業の競争力となります。環境貢献を新たな収益(例:ブルーカーボン・クレジット)や企業評価に繋げる仕組みづくりが鍵になると予想されます。

- リスクの低減と事業継続:大規模災害廃棄物処理体制の整備やリチウム蓄電池の火災対策(羅針盤5)は、サプライチェーンの維持に不可欠なBCP(事業継続計画)の根幹です。平時からの広域連携や安全技術への投資が、事業の持続性に影響するでしょう。

環境投資は、もはや義務やコストではありません。むしろ、国の巨額なGX投資が裏付けるように、確実な需要と新たな市場を生み出す現実的な成長戦略と言えるのではないでしょうか。国が描く大きな未来図に自社の事業を重ね合わせることで、持続可能な成長の好機が見いだせるかもしれません。

あわせて読む

▼ BizRizeでは、無料相談を行っております! ▼

▼ 補助金情報を毎週お届け!無料メルマガ配信中です ▼

BizRize事務局

ヒト・モノ・カネに関する経営資源を、効率よく活用できるプラットフォーム「BizRize」を運営。毎週木曜に経営者向けの勉強会を開催し、補助金や資金調達に役立つ情報を無料メルマガで配信中!