賃上げ支援や労働環境改善に力点

厚労省が描く安心の仕組み

国の「令和8年度概算要求」が公表されました。概算要求とは、各省庁が来年度にどんな事業を行うか、そのためにどれくらいの予算が必要かを希望することです。概算要求額の注目点などをご紹介する本シリーズ。今回は厚生労働省です。厚生労働省の要求は、私たちの働き方や暮らしに直結する内容が多く、給料アップや人手不足、医療・介護といった身近な問題への対策が込められているのが特徴です。

この記事では、難しそうに見える予算要求を「自分に関係のある話」として読み解き、皆さんの事業や将来設計に役立つ羅針盤として活用できるよう解説します。

※本記事で使用している図表は、いずれも、厚生労働省のウェブサイト「令和8年度厚生労働省所管予算概算要求関係」に掲載されている資料から引用しています。

第1章:厚生労働省 令和8年度概算要求の全体像

厚生労働省が令和8年度に要求した予算は、約34兆7,929億円です。これは前年度予算額の34兆3,064億円から4,865億円(1.4%)の増額となっています。

この増額の背景には、急速に進む少子高齢化という社会構造の変化があります。特に増額が目立つ主な分野は以下の通りです。

- 障害福祉サービス関係費 :1兆8,067億円(前年度比1,034億円増、+6.1%)

- 介護給付費負担金 :2兆4,434億円(前年度比51億円増、+0.2%)

- 福祉・介護人材確保対策等の推進:9.3億円(前年度比9.15億円増、+6100%)

前の年度では「福祉・介護人材確保対策等の推進」に割り当てられた予算は1,500万円でしたが、今回の概算要求では、9.3億円に増えています。

この増額の背景には、障害福祉サービスの現場で働く人を増やしたり、働きやすくしたりするために、都道府県ごとにサポート体制を整えるという新しい取り組みがあります。たとえば、事業所の報酬手続きや書類作成を手伝ったり、制度の使い方を広めたり、人材確保の工夫を共有したりすることで、現場の負担を減らし、より多くの事業所が処遇改善の制度を使えるようにする狙いです。

また、こうした取り組みを全国に広げていくことで、福祉の仕事が続けやすくなる環境づくりにもつながっていきます。

令和8年度 厚生労働省 概算要求額と令和7年度 当初予算額(会計別比較)

| 会計区分 | 令和8年度 要求額 | 令和7年度 当初予算額 | 令和7年度 当初予算額との比較 |

| 一般会計 (うち 年金・医療等に係る経費) | 34兆7,929億円 (32兆9,387億円) | 34兆3,064億円 (32兆5,871億円) | +4,865億円、+1.4% (+3,516億円、+1.1%) |

| 労働保険特別会計 | 33兆229億円 | 33兆158億円 | +70億円、+0.2% |

| 年金特別会計 | 72兆2,479億円 | 72兆1,786億円 | +693億円、+0.1% |

| 子ども・子育て支援特別会計 | 10兆6,590億円 | 10兆6,160億円 | +43億円、+0.04% |

| 東日本大震災復興特別会計 | 96億円 | 82億円 | +13億円、+15.9% |

※計数は四捨五入しているため、合計と合致しない場合があります。

これらの予算増額は、介護や医療を必要とする人が増える一方で、働く人が減っていくという難しい状況を乗り切るため、効率的で質の高いサービスと働く人の待遇改善に国が力を入れようとしている表れです。

第2章:企業と働く人のための4つの羅針盤

この章では、中小企業の経営に直結する4つのテーマを「羅針盤」として掘り下げていきます。

羅針盤1:給料アップと人材不足への対策

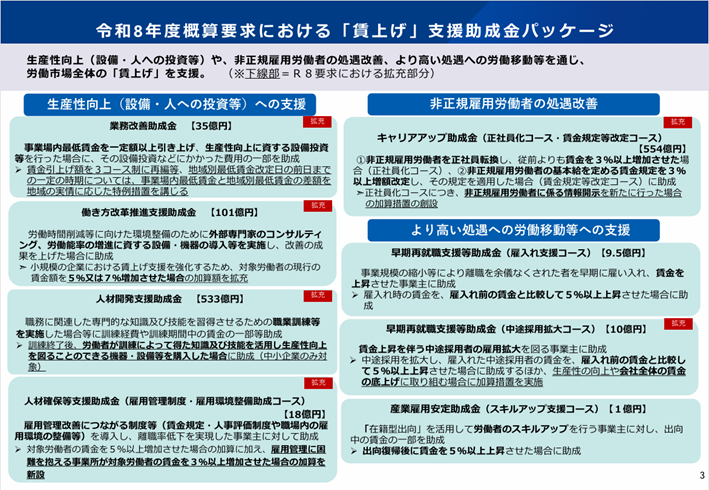

物価高騰と人手不足が深刻化する中、企業は賃上げと人材確保の両立という課題に直面しています。国は、この問題を解決するため、賃金向上推進として総額1,031億円の予算を要求しています。

※以下、事業や給付金、助成金などの名称の後ろの()内は概算要求額です。

- 業務改善助成金(35億円)

最低賃金を上げ、同時に生産性向上のための設備投資を行う中小企業が対象です。かかった費用の一部を国が助成します。

対象者:最低賃金近辺で従業員を雇用している中小企業

制度のポイント

- 賃金引上げと設備投資がセットであることが条件

- 賃金引上げ額に応じて助成率・上限額が変動

- 設備投資を伴う助成金では特に、見積書の整合性や申請のタイミングが審査のポイントになります。交付決定前に事業を始めてしまうと、助成対象外になることもあるため注意が必要です。

- キャリアアップ助成金(554億円)

パートや契約社員を正社員にする、または給料を3%以上アップする企業に助成金を支給します。新たに、非正規労働者の労働条件などを公開した企業には助成金が加算される仕組みができました。

対象者:契約社員やパート、アルバイトを雇用する企業

制度のポイント

- 就業規則の整備や労働契約書の明示が必要

- 助成額は正社員化の人数や賃金引上げ幅に応じて変動

- 人材開発支援助成金(533億円)

従業員の職業訓練を支援する制度です。今回は、訓練で得たスキルを活かすための機器・設備購入費用も支援対象となりました(中小企業限定)。

使える場面:社内研修や外部講座などで、従業員に専門的なスキルを習得させたい場合

対象者:職業訓練への助成は企業規模を問いませんが、機器・設備購入費への助成は中小企業のみ対象です。

制度のポイント

- 訓練計画書の作成と事前申請が必要

- 訓練内容が業務に直結することが求められる

スキルアップ(学び直し)への支援も充実

- 公的職業訓練によるデジタル推進人材育成(513億円)

デジタル分野のオンライン訓練において、受講者にパソコンを貸与するためにかかった経費も国が負担する対象になるほか、DXに必要な基礎知識や考え方を身につけられるよう、訓練の内容をより充実させます。 - デジタル人材育成のための「実践の場」開拓モデル事業(15億円)

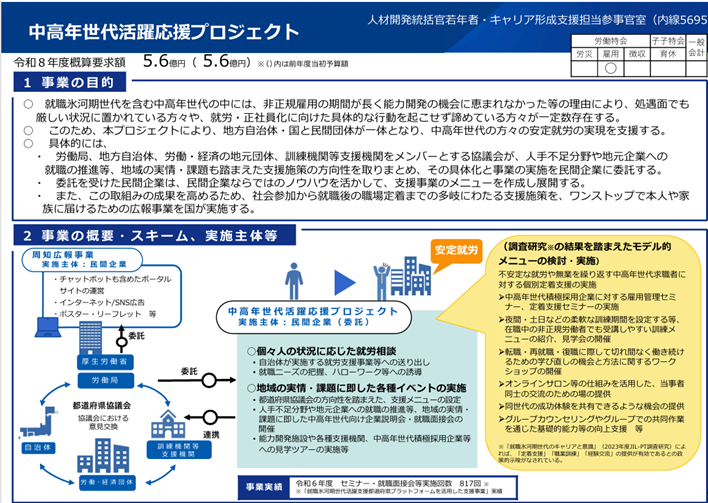

他職種からIT人材に転職を目指す求職者のうち、訓練などを修了した中高年齢者に対して、OFF-JTだけでは不十分な実践経験を積むための機会を作ります。 - 中高年世代活躍応援プロジェクト(5.6億円)

就職氷河期世代を含む中高年層の安定就労を支援するため、自治体と民間団体が連携し、個々の状況に合わせた就労相談や企業説明会などを開催します。

これらの要求が実現したら…

これらの支援策は、単なる賃上げではなく、生産性向上やスキルアップを伴う企業の持続的な成長を後押しするものです。制度を活用することで、人材が定着し、企業の競争力が高まれば、売上や利益の向上につながります。そうした成果が、賃上げの原資を確保する一助になると考えられています。

羅針盤2:子育てや介護と仕事の両立を助けるヒント

仕事と家庭の両立が困難になると、離職につながってしまいます。国は、労働者が安心して働き続けられる環境を整備するため、育児や介護と仕事の両立を図る支援策を強化しています。

育児と仕事の両立

男性の育児休業取得促進や、育児期の柔軟な働き方を支援する施策に重点が置かれています。

- 共働き・共育て推進のための給付(下記①と②の合計で786億円)

①出生後休業支援給付金:特に男性の育児休業取得を促す目的で、子の出生後一定期間内に夫婦ともに育児休業をした場合、育児休業給付に加えて出生後休業支援給付金を支給する。

使える場面:子の出生後8週間以内に、夫婦がともに育児休業を取得した場合

対象者:雇用保険加入者(正社員、契約社員、パート等)、男女問わず

制度のポイント

- 企業側は制度周知と取得促進が求められる

- 育児休業をした日数(最大28日)×休業前賃金額の13%相当額が支給される。

※育児休業給付(休業前賃金額の67%相当額を支給)と合わせて80%相当額となる。

- ②育児時短就業給付金:2歳未満の子どもを育てるために時短勤務を選び、給料が下がった場合に支給されます。育児休業が終わった後も、無理なく働き続けられるように支援します。

対象者:雇用保険加入者(育児休業後に復職した労働者)

制度のポイント

- 企業は就業規則や勤務形態の整備が必要

- 時短就業中の各月に支払われた賃金額の10%相当額が支給される。

※時短就業中の各月に支払われた賃金額が時短前の賃金額の90%超~100%未満 の場合は、給付率を逓減させる。

- マザーズハローワーク事業(45億円)

子育て中の女性が就職しやすいよう、子ども連れで来所できる環境や、担当者制の相談員によるきめ細かな就職支援を提供します。

これらの要求が実現したら…

これらの施策は、育児期の不安を軽減し、柔軟な働き方を後押しすることで、男女が育児に参加しやすい環境づくりを目指します。企業が制度を活用することで、優秀な人材の離職を防ぎ、企業のイメージアップにもつながるでしょう。

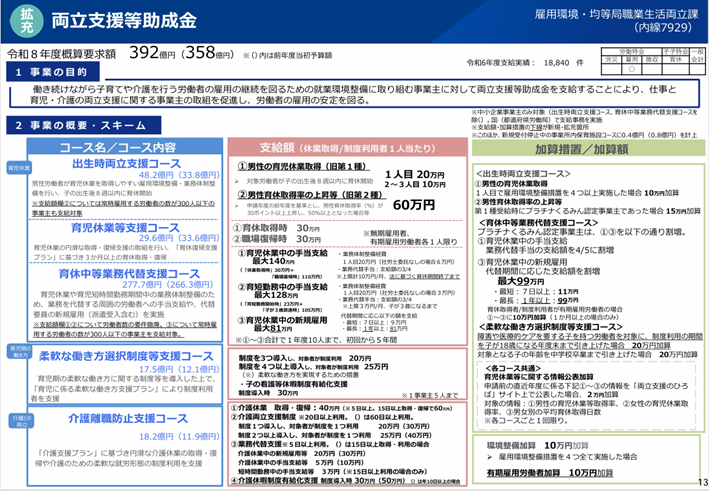

介護と仕事の両立

働き盛り世代の介護離職を防ぐために、企業が介護と仕事の両立支援に取り組みやすくなるよう、国による財政支援が強化されます。

- 介護離職防止支援コース(18.2億円)

国が中小企業に助成金を支給することで、従業員の介護と仕事の両立を後押しする制度です。

使える場面:中小企業が「介護支援プラン」に基づき、介護休業や柔軟な働き方を導入した場合

対象者:中小企業

制度のポイント

- 支給額(休業取得/制度利用者1人当たり)は、介護休業取得・復帰で40万円(※5日以上。15日以上の取得・復帰の場合は60万円)など。

- 中小企業育児・介護休業等推進支援等事業(3.4億円)

仕事と家庭の両立支援プランナーが、 個々の中小企業や労働者の状況、課題に応じて、

①現状をヒアリング

②課題の抽出

③取組内容の整理やアドバイス

④フォローアップ

といった支援を行います。

これらの要求が実現したら…

これらの施策により、企業は従業員が介護に直面した際の相談体制を整え、休業や柔軟な働き方を促進できます。介護離職の未然防止につながるだけでなく、従業員が安心して働き続けられる職場環境の整備は、企業の競争力維持にも直結します。

羅針盤3:安全で働きやすい職場づくり

従業員が能力を十分に発揮するには、安全で快適な職場環境と、ライフスタイルに応じた柔軟な働き方の選択肢が欠かせません。

- ハラスメント対策の強化(9.2億円)

就活ハラスメントやカスタマーハラスメントを含むハラスメントに関する情報発信、業種別カスタマーハラスメント対策の取組支援、ハラスメント事案解決のためのマニュアル周知など、総合的・一体的なハラスメント対策を実施します。

これらの要求が実現したら…

令和8年度の特徴のひとつは、カスタマーハラスメント対策の強化です。従来のハラスメント対策に加え、業種別の支援や実務マニュアルの整備など、現場に即した対応が本格化します。顧客対応業務に従事する労働者の精神的負担が軽減され、職場環境の改善を通じて人材の定着につながることが期待されます。

多様な働き方の推進

労働力不足への対応や従業員ニーズに応えるため、柔軟な働き方の制度導入を支援します。

- 多様な正社員制度の普及促進(0.6億円)

非正規雇用労働者の正社員転換を進めるためにも、転勤を望まない正社員や短時間勤務の正社員といった「多様な正社員」制度や、多様な働き方を普及するための環境整備を進めます。

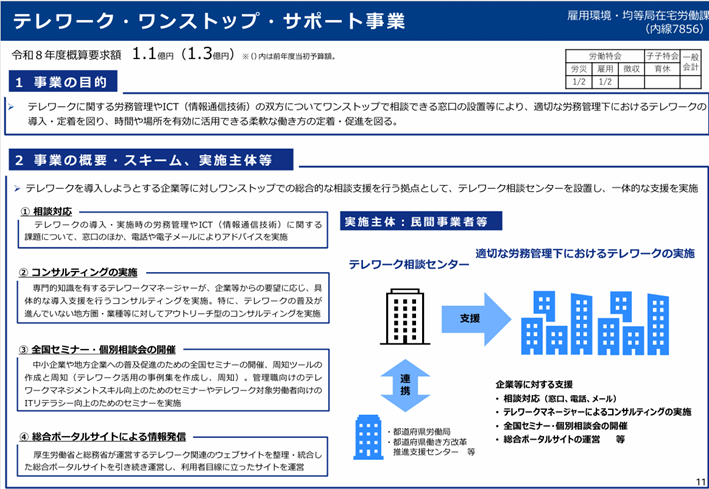

- テレワーク・ワンストップ・サポート事業(1.1億円)

テレワーク導入に関する労務管理とICTの両面から、専門家がワンストップで総合的な相談に応じたり、テレワーク対象労働者向けにITリテラシー向上のためのセミナーを開催したりします。

- 勤務間インターバル制度導入促進のための広報事業(1.1億円)

「終業時刻から翌日の始業時刻まで一定時間の休息を確保する」制度の普及を、周知啓発を通じて進めます。

これらの要求が実現したら…

これらの施策は、労働者が仕事と生活のバランスを取りやすくなるだけでなく、企業にとっては潜在的な人材の活用や、従業員のエンゲージメント(働くことへの意欲や職場への積極的な関わり)向上につながることが期待されます。特に地方の中小企業は、テレワークや柔軟な働き方を導入することで、都市部の優秀な人材を確保できる可能性が高まるでしょう。

羅針盤4:フリーランスと就職困難者への支援

近年、多様な働き方が広がり、フリーランスとして働く人が増えています。また、様々な事情で就職に困難を抱える人々も少なくありません。これらの人々を支援し、誰もが安心して働ける社会を目指すための施策が盛り込まれています。

フリーランスの就業環境整備

フリーランスとして働く人々が、安心して公正な取引ができるように、法の執行体制を整備し、相談窓口の機能を強化します。

- フリーランス・事業者間取引適正化等法の円滑な施行(1.7億円)

2024年に施行されたこの法律を機能させるための体制作りに予算が使われます。

- フリーランス・トラブル110番(67百万円)

フリーランスと発注者間の取引トラブルについて、弁護士が無料で相談に応じる窓口の運営を継続・強化します。

これらの要求が実現したら…

この法律が浸透することで、企業とフリーランスの取引におけるトラブルが減り、公正な取引環境が整備されます。これにより、企業は安心してフリーランスに業務を委託できるようになり、柔軟な働き方の活用が進みます。

就職困難者への支援

就職氷河期世代、障害者、高齢者、生活困窮者など、様々な理由で就職に困難を抱える人々への支援施策が強化されます。

- 障害者の就労促進(173億円)

ハローワークのマッチング機能を強化し、障害者の雇入れを支援します。

- 高齢者の就労・社会参加の促進(234億円)

高齢者が仕事を通じて社会と関わり続けられるよう、シルバー人材センターなどを活用して就業の機会を広げます。あわせて、高齢期の多様な希望や能力に応じた仕事とのマッチングも進めます。

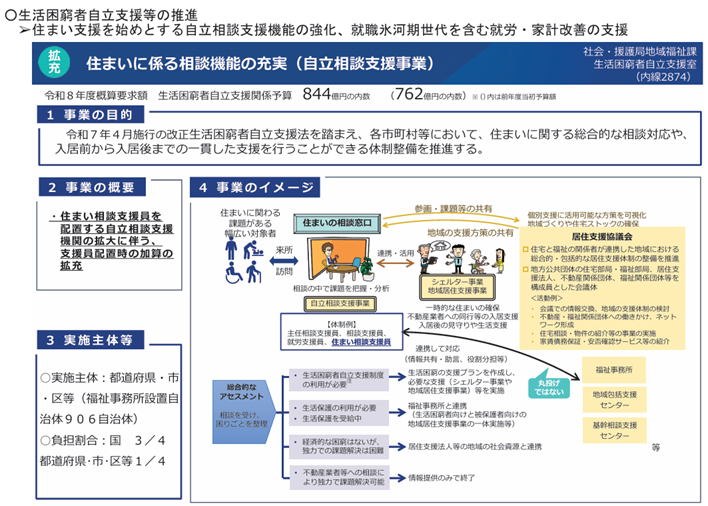

- 生活困窮者自立支援(844億円)

生活困窮者が地域で安心して暮らし、自立に向けた支援を受けられるよう、住まいや就労、家計、子どもの学習など生活の基盤を支える多面的な支援を実施します。具体的には、住まい相談支援員の配置による住居支援、中間的就労(段階的に働く力を育てること)の場の提供、家計改善支援員の配置、子どもの学習・生活支援、地域居住支援やシェルターの整備、福祉事務所未設置町村への一次相談支援などが含まれます。

これらの要求が実現したら…

これらの施策により、企業は多様な人材を確保するための選択肢が増え、同時に、社会全体で労働力不足を緩和する効果が期待されます。特に、就職氷河期世代や障害者、高齢者といった層の就労を後押しすることで、企業の持続的な成長に貢献するでしょう。

第3章:医療・介護・福祉──私たちの将来に直結するテーマ

少子高齢化が進む中、医療、介護、福祉の仕組みを見直し、誰もが安心して暮らせる社会を築くことが急務となっています。令和8年度概算要求では、これらの分野でDX化、人材確保、そして有事に備えた体制強化が重点的に盛り込まれています。

医療・介護の提供体制強化

高齢化に伴い医療や介護のニーズが高まる一方で、現場の人手不足は深刻です。こうした課題に対応するため、国はデジタル技術を活用した業務の効率化に力を注いでいます。

- 地域医療介護総合確保基金(国費613億円)

地域医療構想の実現、在宅医療の充実、医療人材の確保と職場環境の改善を支援します。

- 医療DXの推進(55億円)

電子カルテの利用拡大と情報共有サービスの普及、医療機関のサイバーセキュリティ対策などを進めます。

- 在宅医療の推進(3.1億円)

効率的で持続可能な在宅医療の提供体制を確保するため、新たに、求められる在宅医療の機能(①退院支援 ②日常の療養支援 ③急変時の対応 ④看取り)におけるICT技術活用のあり方を検討するとともに、さまざまな職種が連携してICT活用に関するモデル事業を実施します。

これらの要求が実現したら…

医療や介護分野のDX推進は、業務効率化による職員の負担軽減、ミスの削減、情報共有の円滑化といった効果をもたらします。限られた人材でも質の高いサービスを維持できる体制が整い、地域の中小規模の医療機関や介護事業所の経営安定にもつながると期待されます。

感染症対策と国際保健に備える

新たな感染症の脅威や国際的な健康課題に備えるため、平時からの体制整備を強化します。

- 国立健康危機管理研究機構(JIHS)の体制強化(206億円)

感染症の情報収集・分析体制の強化や、次なる危機に対応できる人材育成に取り組みます。

- 抗インフルエンザウイルス薬の備蓄(50億円)

新型インフルエンザの発生に備え、抗ウイルス薬やワクチンを事前に確保しておきます。

- 国際保健への戦略的取組(35億円)

ユニバーサル・ヘルス・カバレッジ(UHC)の推進に向け、世界保健機関(WHO)などと連携し、日本政府の知見を活かした国際的な貢献を強化します。

これらの要求が実現したら…

感染症対策の強化は、有事の際に企業や社会が受ける影響を最小限に抑える上で不可欠です。平時からの備蓄や体制整備が進むことで、事業継続性の確保にも繋がります。

社会福祉の充実

障害者や女性、ひきこもり状態の人、自殺リスクを抱える人など、さまざまな社会的困難に直面する人々を支えることで、誰もが安心して暮らせる社会の実現を目指します。

- 身寄りのない高齢者等の生活上の課題への支援の推進(46億円)

認知症などで判断能力が不十分な高齢者に対し、福祉サービスの利用支援や日常的な金銭管理、定期的な訪問による見守りを行います。

- 困難な問題を抱える女性への支援(57億円)

DVや生活困窮など、複雑な課題を抱える女性が安心して暮らし、自立に向かえるよう、支援体制の強化を図ります。

- サテライト型一時保護施設のモデル事業(新規)

追跡の恐れがない入所者向けに、携帯使用や通勤通学などの生活制限を緩和した施設を整備し、地域移行を円滑に支援 - 地域連携の強化(新規)

女性相談支援センターが地域資源の開拓や退所者の定着支援を担うモデル事業を実施 - ステップハウス利用者への就職・資格取得支援(拡充)

一定期間居住しながら生活習慣の改善とともに、自立に向けた具体的な支援を提供 - 女性相談支援センター・自立支援施設の支援体制強化(拡充)

一時保護や中長期的な生活支援を通じて心身の回復を図り、第三者評価受審費用も支援

- サテライト型一時保護施設のモデル事業(新規)

- 自殺総合対策の推進(56億円)

地方自治体や民間団体におけるSNSなどを通じた相談体制等の強化、こども・若者の自殺危機対応チーム事業のいっそうの推進など、地域の実情に応じた自殺対策の取り組みを後押しします。

- ひきこもり支援体制の整備の推進等(21億円)

支援体制の地域的な偏りが生じないよう、都道府県や市区町村における広域連携を推進します。また、合宿型支援を実施する民間事業者を対象に、実践事例や効果データを収集するためのモデル事業を実施するとともに、効果検証を通してその活動を総合的に評価できるガイドライン作成へ向けた取り組みを進めます。

これらの要求が実現したら…

これらの施策は、社会全体で困窮や孤立といった課題を抱える人々を支える基盤を強化するものです。企業にとっても、こうした命に関わる社会的課題への取り組みは、社会的責任として当然の姿勢であり、結果としてSDGsの実践としても評価されるものです。こうした活動は、企業の信頼性や持続的な価値創造にもつながります。

終わりに:厚生労働省の概算要求は安心を支える設計図

令和8年度の厚生労働省概算要求は、働く人の不安に向き合い、企業の持続的な成長を支えるための安心設計が随所に盛り込まれています。

今回の要求の特徴は、以下の3点に集約できます。

① 給料アップと人材確保を制度で支える

業務改善助成金、キャリアアップ助成金、人材開発支援助成金など、賃上げとスキルアップを両立させる制度が充実。単なる賃上げではなく、生産性向上や職業訓練とセットで支援する設計が特徴です。

② 育児・介護の両立支援が離職防止に直結

出生後休業支援給付金や育児時短就業給付金、両立支援等助成金など、働き続けられる環境づくりに重点を置いています。中小企業が制度を導入しやすいよう、専門家派遣や財政支援も組み込まれています。

③ 多様な働き方、就労困難者への支援が労働力確保に貢献

フリーランスが働きやすい環境整備、障害者・高齢者・生活困窮者への支援強化など、働きたい人を支える制度群が並びます。企業にとっては、潜在的な人材を活かす選択肢が広がる内容です。

また、医療、介護、福祉分野では、DX化や人材確保に向けた投資が進められ、限られた人材で質の高いサービスを維持するための体制強化が図られています。

これらの施策は、まだ概算要求の段階ですが、厚生労働省がどんな課題を重視し、どんな支援を設計しているかを知ることで、企業や事業者は「自分たちに関係ある制度」を見つけやすくなるはずです。 「令和8年度概算要求シリーズ」では、今後も随時、他省庁の予算を読み解いていきます。

あわせて読む

▼ BizRizeでは、無料相談を行っております! ▼

▼ 補助金情報を毎週お届け!無料メルマガ配信中です ▼

BizRize事務局

ヒト・モノ・カネに関する経営資源を、効率よく活用できるプラットフォーム「BizRize」を運営。毎週木曜に経営者向けの勉強会を開催し、補助金や資金調達に役立つ情報を無料メルマガで配信中!

環境省-400x267.png)