会社やビジネスは

国の予算と密接につながっている

国の「令和8年度概算要求」が公表されました。概算要求は、各省庁が「来年度は、こんな事業や施策を実施したいので、そのための予算がこれぐらい必要です」という希望を表明するものです。一見すると経営とは縁遠い話に思えるかもしれません。しかし、実はこの概算要求に、物価高騰や人手不足といった経営課題を乗り越えるためのヒントや、未来の成長に向けた国の支援策の方向性が隠されています。

【令和8年度概算要求シリーズ】は、難解な概算要求を、中小企業経営者の皆様が「自分ごと」として読み解いていただける記事を目指します。

初回となる今回は、中小企業に関係が深い経済産業省(中小企業庁含む)の要求内容をご紹介します。 ※本記事で使用している図表は、いずれも、経済産業省のウェブサイト「令和8年度概算要求・税制改正要望について」に掲載されている資料から引用しています。

第1章:経済産業省 令和8年度概算要求の全体像

まず、経済産業省が令和8年度に要求する予算の全体像を見てみましょう。合計は前年度比3,248億円(約18.9%)の増額です。中小企業対策費は前年度から298億円増えていることがわかります。これは、国が中小企業の成長支援に重点を置いていることの表れです。この数字の向こうに、どのような具体的な施策が隠されているのか、読み解いていきましょう。

経済産業省|令和8年度概算要求額と令和7年度当初予算額(会計別比較)

| 会計区分 | 令和8年度 概算要求額 | 令和7年度 当初予算額 |

| 一般会計 | 4,285億円 (うち中小企業対策費:1,378億円) |

3,525億円 (うち中小企業対策費:1,080億円) |

| エネルギー対策特別会計 | 1兆4,551億円 (うちGX推進対策費:7,671億円) |

1兆2,127億円 (うちGX推進対策費:5,042億円) |

| 特許特別会計 | 1,608億円 | 1,544 億円 |

| 経済産業省関連合計 | 2兆444億円 | 1兆7,196億円 |

GX

グリーン・トランスフォーメーションの略で、エネルギーの安定供給、経済成長、排出削減を同時に実現することを目指す取り組みを指す。

特許特別会計

出願料や登録料などを原資とする独立採算型の会計のことで、特許庁の運営費や知財関連施策の財源となる。

第2章:中小企業のための7つの羅針盤を読み解く

羅針盤1:物価高騰や人手不足の時代を乗り切る価格転嫁と生産性向上への道

現在の日本経済は、米国関税や物価高騰、構造的な人手不足という厳しい経営環境に直面しています。こうした課題を乗り越え、企業の成長と賃上げを実現するため、国は具体的な支援策を打ち出しています。

価格転嫁対策の強化

- 経済産業省は、原材料費などのコスト上昇分を適切に価格に転嫁できるよう、引き続き「価格交渉促進月間」を実施します。また、「下請Gメン」によるヒアリングを年間1万件以上実施するなど、取引の実態を把握し、中小受託取引適正化法(取適法=下請法が名称変更)の厳正な執行を徹底します。

- 想定される影響

従来、「値上げは難しい」と諦めていた企業も、国の明確な姿勢と監視体制を背景に、取引先との価格交渉に臨みやすくなります。

とはいっても、交渉の成果は企業側の準備状況にも左右されます。例えば、以下のような準備をしておくことで交渉の説得力が高まり、国の支援策などを実際の成果につなげやすくなるでしょう。- 原材料費や人件費などのコスト上昇を数字で見える化しておく

→ 価格改定の根拠を示す資料づくりに役立つ - 過去の取引履歴を整理しておく

→ 実績に基づいた交渉材料の整備 - 業界動向や他社事例を把握しておく

→ 外部環境を踏まえた交渉が可能に - 社内で交渉方針を共有しておく

→ 営業、経理、製造が連携した一貫性ある対応の実現 - 交渉の型を持っておく

→ 事前にシナリオを作成し、現場で慌てない体制づくり

- 原材料費や人件費などのコスト上昇を数字で見える化しておく

※「想定される影響」では、概算要求の内容が及ぼすと考えられる影響と、その効果を最大化するための経営戦略上のヒントなどをご紹介します。

人手不足に対応する生産性向上

- 令和6年度補正予算で再編された「中小企業省力化投資促進事業」が、令和8年度も継続されます。この事業は、オーダーメイドの設備導入も対象にするなど、全方位型の省力化投資を支援するものです。これにより、人手不足という課題を生産性向上による競争力強化の機会に変えることができます。

- 地域の雇用を支える中堅・中小企業が、工場や設備の新設といった大規模な投資を行う際には、令和8年度の概算要求で60億円が計上された「中堅・中小大規模成長投資補助金」が活用できます。この補助金は、令和5年度、同6年度の補正予算において、国が将来の複数年度にわたる支出をあらかじめ約束する「国庫債務負担行為」として総額6,000億円の大きな財政的裏付けが既に設定されており、単年度の予算にとどまらない、国の長期的な支援姿勢を示すものです。

- 想定される影響:人手不足という課題を、生産性向上による競争力強化の機会に変えられます。自動化設備やAI(人工知能)、IoT(モノのインターネット)技術の導入により、少ない人員でより多くの成果を生み出す体制を構築し、同業他社との差別化を図る機会となるでしょう。

羅針盤2:未来への投資〜税制優遇と補助金の活用〜

この羅針盤では、未来の成長を後押しする国の支援策を「税制優遇」と「補助金」の二つの視点から掘り下げていきます。

(1)企業の成長を加速させる「税制優遇」

税制優遇は、企業が活動で得た利益を、次なる投資に回しやすくするための重要な手段です。

研究開発税制の拡充・延長

- 概要: 中小企業の研究開発投資を一層後押しするため、「中小企業技術基盤強化税制」の拡充と延長が要望されています。他にも、赤字企業や利益が少ない企業も含め研究開発投資を促す新たな特例措置の創設が検討されており、企業の財務状況に左右されずにイノベーションに挑戦できる環境づくりが進められています。

- 想定される影響:従来の税制優遇は、十分な利益がある企業でなければ恩恵を受けにくい側面がありました。しかし、新たな特例措置により、資金に余裕がない企業でも研究開発への投資が促進される可能性があります。

事業承継税制の延長

- 概要: 事業承継時の贈与税・相続税の納税を猶予する事業承継税制の特例措置について、承継計画の提出期限(※現行制度は法人版・個人版ともに令和8年3月31日)を延長することが令和8年度税制改正要望として提出されています。ただし、制度の変更は年末の税制改正大綱で正式に決定されるため、最新の動向を注視しておくことが必要です。

- 想定される影響:事業承継における最大の懸念の一つが、多額の税負担でしょう。時限措置であるこの制度を活用することで、後継者は税務上の不安を抱えることなく事業の継続や新規展開に専念できる道筋が整います。

少額減価償却資産の特例措置延長

- 概要: 30万円未満の減価償却資産(合計300万円まで)を取得した場合、即時償却(全額損金算入)を認める特例措置の延長が要望されています。

- 想定される影響:パソコンや少額の設備投資を躊躇なく行えるようになり、事務負担の軽減にもつながります。

(2)新しい挑戦を後押しする「補助金・交付金」

補助金は、特定の目的のために国から直接支給される資金で、新しい設備投資や技術開発に挑戦する際の心強い支援策です。ただし、申請には事前準備が必要で、採択には一定の競争があるため、制度の内容や申請要件をよく確認した上での活用が重要です。

注目すべき主要な補助金

- 中小企業生産性革命推進事業

- ものづくり補助金、IT導入補助金、小規模事業者持続化補助金など、中小企業の生産性向上を目的とした補助金です。令和8年度の要求額は3,400億円です。

- 想定される影響:汎用性が高く、多くの企業が活用できる可能性があります。DX(デジタルトランスフォーメーション)化や新たな設備導入を検討する際に、まずチェックすべき補助金と言えるでしょう。

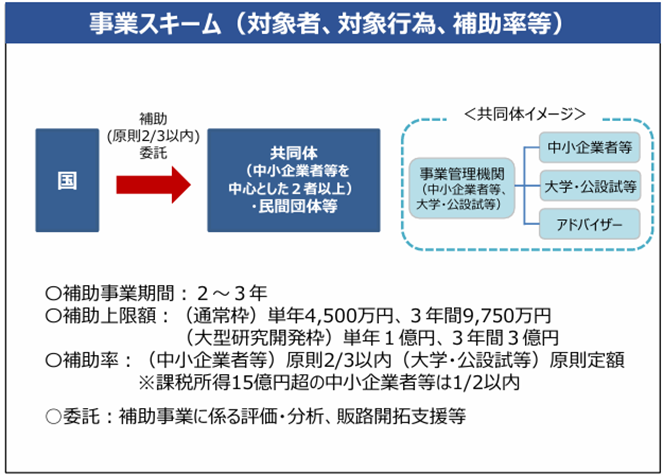

- 成長型中小企業等研究開発支援事業(Go-Tech事業)

- Go-Tech事業は、中小企業が大学や公設試験研究機関などと連携して行う研究開発を最長3年間支援する補助金です。令和8年度の要求額は128億円です。

- 想定される影響:自社単独では難しい高度な技術開発に挑戦する機会を提供します。

- 中堅・中小大規模成長投資補助金

中堅・中小大規模成長投資補助金は、大規模な設備投資を支援する補助金です。人手不足に対応する具体的な内容については、羅針盤1で詳しく解説しています。令和8年度の補助金要求総額は60億円です。- 想定される影響:地方の中堅・中小企業が、将来の事業拡大を見据えた大規模な投資を実行する際の強力な資金源となります。

- 中小企業省力化投資促進事業(既存基金の内数)

- 中小企業省力化投資補助金は、省力化を推し進めるための投資を支援し、人手不足解消を目的とした補助金です。

- 想定される影響:ロボット導入や自動化システムの導入など、人手不足の課題に直接的に対応する具体的な投資を後押しします。

その他の中小企業向け補助金・支援事業

- 中小企業活性化・事業承継総合支援事業:事業再生や事業承継・M&Aに関する専門家による支援を強化。令和8年度の要求額は222億円です。

- 中小企業信用補完制度関連補助事業:経営が安定していない中小企業への融資に対する信用保証の費用を補助。令和8年度の要求額は50億円です。

- 海外ビジネス・輸出促進事業:中小企業の海外市場開拓を支援する事業。令和8年度の要求額は45億円です。

- サプライチェーン・中小企業サイバーセキュリティ対策促進事業:中小企業向けのサイバーセキュリティ対策を支援。令和8年度の要求額は2.5億円です。

- 地方公共団体による小規模事業者支援推進事業:地域に根差した中小企業の経営改善や災害復旧を自治体と連携して支援。令和8年度の要求額は16億円です。

- 自立・帰還支援雇用創出企業立地補助金:この補助金は東日本大震災からの復興支援策の一環であり、福島県の被災地域における企業立地や商業回復を支援する狙いがあります。令和8年度の補助金要求額は275億円です。

羅針盤3:事業を未来につなぐ「事業承継と人材確保」のヒント

経営者の高齢化が進み、事業承継は喫緊の課題です。国は、円滑な事業承継と後継者育成を支援することで、地域経済の基盤を守ろうとしています。

事業承継を後押しする支援

- 後継者向けのピッチイベントなどを全国で開催し、新規事業のアイデアを磨き上げる支援を行う「後継者支援ネットワーク事業」に3.5億円が要求されています。

- 想定される影響:単なる事業の引き継ぎだけでなく、新たなアイデアで事業を発展させる後継者を育成する支援も充実してきています。

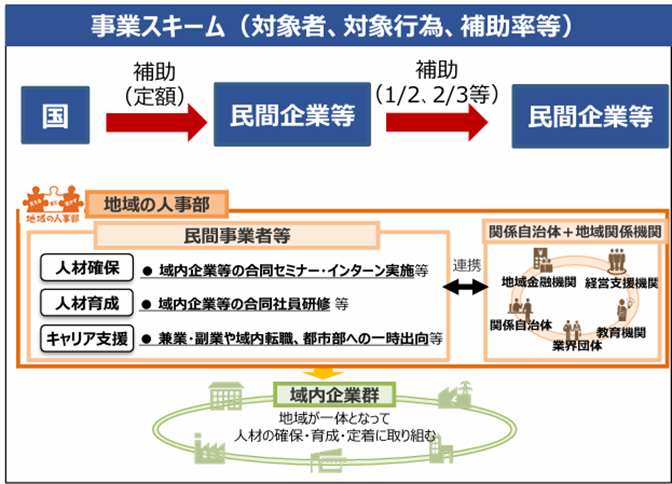

人材確保の仕組み

- 人口減少や高齢化に対応するため、地域が一体となって人材確保、育成、定着に取り組む「地域の人事部」を支援する事業に3.3億円が要求されています。

- 想定される影響:個社単独では限界のある人材確保を、地域全体で解決するアプローチです。同じ地域の企業が連携することで、採用コストの削減と優秀な人材の確保を同時に実現し、持続的な成長基盤を構築する狙いがあります。

羅針盤4:デジタル化で業務を変革する

中小企業の生産性向上にはDXが不可欠です。国は、DX人材の育成や、データの利活用を促す基盤整備に力を入れています。

DX人材の育成

- IPA(情報処理推進機構)が運営するポータルサイト「マナビDX」を活用し、デジタル人材に必要なスキルを学べる環境を整備します。AIの活用も含めた実践的なDX人材を育成するための教育プログラムが用意されています。

- 想定される影響:外部から高額な専門人材を採用することなく、既存社員のスキルアップを通じてデジタル化を推進できるようになります。社内にDX推進の中核人材を育成することで、持続的な競争力向上を図ることが可能です。

データ連携基盤の整備

- 「ウラノス・エコシステム」というプロジェクトに23億円を要求しています。これは、企業や業界、国境を越えたデータ連携を実現し、サプライチェーンの効率化や経済安全保障といった社会課題の解決を目指すものです。

- 想定される影響:従来は入手困難だった他社・他業界のデータとの連携により、新しいサービスの創出や、既存業務の大幅な効率化が期待されます。

羅針盤5:新しいマーケットを開拓する

国内市場が縮小する中、海外への事業展開は中小企業にとって重要な成長戦略です。国は、海外市場での競争力を高めるための支援を強化しています。

海外展開と輸出促進

- 「海外ビジネス・輸出促進事業」に45億円を要求しています。中堅・中小企業が海外ビジネスを展開できるよう、情報提供や相談対応、海外見本市や商談会への参加支援など、輸出や海外進出を後押しします。

- 想定される影響:国内市場の成熟化により成長の限界を感じている企業にとって、グローバル市場は新たな成長エンジンとなり得ます。前提として、事前準備や現地調査は必要ですが、海外展開に必要な情報収集から現地でのビジネスマッチングまで、包括的な支援により、これまで手の届かなかった海外市場への参入が現実的な選択肢となってきています。

海外での知財保護

- 中小企業が海外で知的財産権を取得・行使できるよう、外国出願や侵害対策にかかる費用の一部を助成する「中小企業等海外展開支援事業」に11億円が要求されています。

- 想定される影響:海外展開時における知的財産戦略を積極的に展開し、海外での競合優位性を確保する基盤が整いつつあります。

羅針盤6:予期せぬ災害に備える

近年、自然災害が激甚化・頻発化するなかで、事業継続力(BCP)の強化は必須の経営課題です。国は、インフラの強靭化や災害時の事業継続を支援します。

インフラの強靭化

- 南海トラフ巨大地震の被害が想定される旧鉱物採掘区域の防災対策に2.6億円を新規要求(※令和6年度国庫債務負担行為72億円の内数)しています。

- 災害時の停電に備え、送配電設備の被害状況を迅速に把握する「停電復旧見通し・情報共有システムの高度化事業」に1.5億円を新規要求しています。

- 想定される影響:災害発生時の最大の不安要因の一つが、復旧の見通しが立たないことではないでしょうか。復旧情報の精度やタイミングは災害の状況によって異なるものの、停電復旧の見通しが正確に把握できるようになれば、災害発生時の事業継続判断がより適切に行え、顧客への影響を最小限に抑える準備が整います。

燃料供給網の維持

- SS(サービスステーション)過疎地等における燃料供給体制を維持するため、自治体によるSSの設備整備や撤去費用等を支援する事業に5.3億円が要求されています。

- 想定される影響:物流業や製造業にとって不可欠な燃料が、地域で安定的に供給されることは、事業継続の生命線です。災害時や平常時を問わず、安定的な燃料供給体制の維持は、事業運営の安定性を大きく左右する要素となります。

羅針盤7:知財を武器に戦う

中小企業が成長するためには、自社の技術やブランドを適切に守り、活用する「知財戦略」が不可欠です。

知財戦略の構築支援

- 中小企業等が知財を活用した経営戦略に基づいて成長することで、企業と金融機関の共創へとつなげるとともに、企業の価値向上のための支援を行う「中小企業の知財活用及び金融機能活用による企業価値向上支援事業」に1.5億円が要求されています。

- 地域の中小企業が、地元の支援機関と連携して知財を活用した経営に取り組めるよう、「知財経営支援モデル地域創出事業」に3.8億円が要求されています。

- 想定される影響:従来、知的財産は「守るもの」という側面が強調されがちでした。しかし、これらの支援により、自社の技術やノウハウを適切に権利化し、それを担保とした資金調達や、ライセンス収益の獲得など、知財を積極的に活用した成長戦略の選択肢が広がってきています。

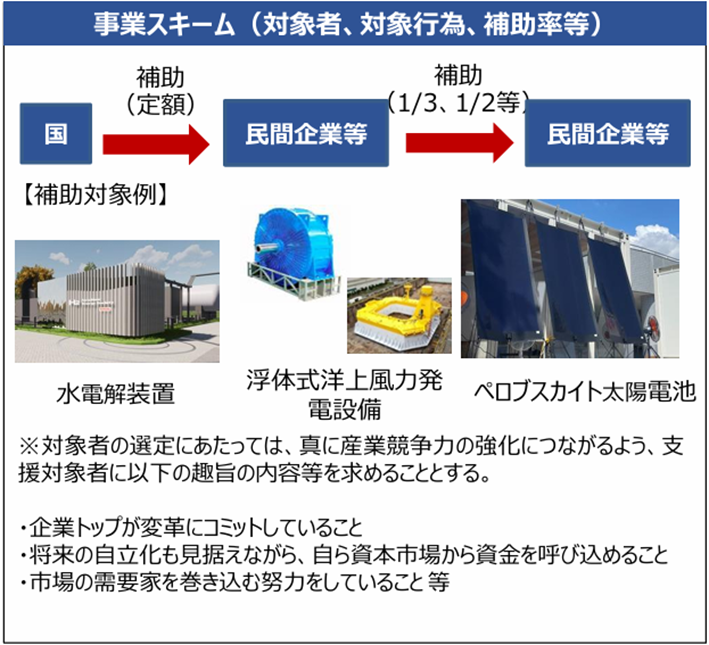

第3章:国の未来を描く、大規模エネルギーと環境政策

ここからは、中小企業への直接的な補助金ではないものの、国の未来の方向性や、サプライチェーン全体に大きな影響を与える可能性のある大規模なエネルギー・環境政策をご紹介します。これらの動向を把握しておくことは、中長期的な事業戦略を立てる上で重要です。

巨額なGX推進対策費

GX推進対策費には、7,671億円(前年度比2,629億円増、約52%増)という大幅増額の予算が要求されています。再生可能エネルギーは、天候によって発電量が変動するため、安定した電力供給には「蓄電池」などの電力貯蔵システムが欠かせません。国は、こうした蓄電池や長期貯蔵技術を導入する企業に対して、設備費用の一部を補助することで、再エネをより多く活用できる環境づくりを進めています。また、家庭でのエネルギー消費量を減らすため、高効率給湯器の導入費用を補助する事業も盛り込まれています。これらの取り組みは、エネルギーの安定供給や経済成長、脱炭素化を同時に実現しようとする、国の強い意志の表れです。

大規模投資の方向性

- 「GXサプライチェーン構築支援事業」に792億円、「再生可能エネルギー導入拡大に向けた系統用蓄電池等の電力貯蔵システム導入支援事業」に472億円、「次世代革新炉の技術開発・産業基盤強化支援事業」に1,273億円といった大規模な投資が計画されています。

- 想定される影響:これらの巨大プロジェクトは、今後数年にわたる国内産業の大きな流れを決定づける可能性があります。例えば、新しい素材や部品、サービスが大規模に必要とされるため、サプライチェーンの再編や新たなビジネスチャンスが生まれるかもしれません。

| 月 | トピック | 内容 |

| 5〜7月 | 政策づくりの準備期間 | 各省庁が「来年度はこんなことをやりたい」と考え始め、有識者会議などで議論します。ここで制度の芽が生まれます。 |

| 6月 | 骨太方針の公表 | 政府が「今後の日本はこういう方向で進みます」と示す方針です。各省庁の予算づくりの羅針盤になります。 |

| 7月~8月 | 概算要求のルール決定 | 財務省が「このくらいの予算枠で要求してね」とルールを出します。これが「概算要求基準」です。 |

| 8月 | 概算要求の提出 | 各省庁が財務省に「来年度はこれだけ予算がほしいです」と提出します。ここで施策の方向性が見えてきます。 |

| 9〜12月 | 財務省によるチェック | 財務省の主計局が、各省庁の要求を細かくチェックします。金額や政策の妥当性を見極める予算の山場です。 |

| 12月 | 年末折衝 | 財務省と各省庁が、予算の最終調整を行います。政治的な駆け引きも多く、ここで予算の落としどころが決まります。 |

| 12月下旬 | 閣議決定 | 財務省の査定を経て、政府としての予算案がまとまり、閣議(内閣の会議)で正式に決定されます。 |

| 1月 | 国会に提出 | 政府が予算案を通常国会に提出します。ここから国会での審議が始まります。 |

| 1〜3月 | 国会での審議 | 衆議院→参議院と順番に審議され、専門家の意見を聞く「公聴会」も開かれます。 |

| 3月末 | 予算成立 | 国会で可決され、正式な予算として執行可能になります。補助金の公募はこの後に動き出します。 |

終わりに:予算という「羅針盤」を手に、自社の未来を描こう

今回の経済産業省の概算要求は、現在の厳しい経営環境を乗り越え、未来に向けた成長を後押しするという強いメッセージが込められています。予算の数字一つひとつは、国の政策的な意思の表れであり、皆さんの会社や事業にも活用できるヒントに満ちています。 この「令和8年度概算要求シリーズ」では、今後も随時、他省庁(厚生労働省、農林水産省、国土交通省など)の予算を読み解いていきます。

あわせて読む

▼ BizRizeでは、無料相談を行っております! ▼

▼ 補助金情報を毎週お届け!無料メルマガ配信中です ▼

BizRize事務局

ヒト・モノ・カネに関する経営資源を、効率よく活用できるプラットフォーム「BizRize」を運営。毎週木曜に経営者向けの勉強会を開催し、補助金や資金調達に役立つ情報を無料メルマガで配信中!

環境省-400x267.png)