脱炭素化への取り組みが急務となる中、多くの中小企業が「何から手をつけていいかわからない」「設備投資の資金が不足している」といった課題を抱えています。そんな企業にとって心強い味方となるのが、環境省が実施する「SHIFT事業」です。 正式名称は「脱炭素技術等による工場・事業場の省CO₂化加速事業」。この記事では、環境省が公募している令和7年度SHIFT事業の全体像から、二つの主力事業の詳細、さらに支援機関との戦略的な連携方法まで、中小企業の皆さんに、ぜひ知っておいていただきたい情報を分かりやすく解説します。

目次

- SHIFT事業の全体像

- 1.1. 事業の目的と位置づけ

- 1.2. 制度の戦略的活用法―段階的アプローチ

- DX型CO₂削減対策実行支援事業―運用改善による脱炭素化

- 2.1. 事業概要

- 2.2. DXシステムとDX型CO₂削減対策の要件

- 2.3. 申請者の条件と満たすべき要件

- 2.4. 年間CO₂排出量の確認方法

- 2.5. 補助対象経費の詳細

- 2.6. 活用ステップと申請のポイント

- 省CO₂型システムへの改修支援事業―設備更新による大幅削減

- 3.1. 事業概要と目的

- 3.2. 申請者の要件と参加形態

- 3.3. 補助対象の取り組みと設備

- 3.4. CO₂削減計画と申請要件

- 支援機関との戦略的連携―成功の鍵

- 4.1. 支援機関の役割と活用の重要性

- 4.2. 支援機関選定のポイント

- 申請準備と成功のポイント

- 5.1. 事前準備の重要性

- 5.2. 審査または加点評価ポイント

- 5.3. 申請スケジュールとjGrantsシステムの準備

- 申請から交付、事後報告までの流れ

- 6.1. 申請プロセス

- 6.2. 補助事業完了後の報告義務

- よくある質問

- まとめ―SHIFT事業で脱炭素化と経営効率化を両立

1. SHIFT事業の全体像

1.1. 事業の目的と位置づけ

SHIFT事業(脱炭素技術等による工場・事業場の省CO₂化加速事業)は、環境省が2021年度(令和3年度)から実施している継続的な事業です。これは「Support for High-efficiency Installations for Facilities with Targets」の頭文字をとって「SHIFT」と名付けられました。

この事業の目的は、工場や事業場における脱炭素化の「お手本」となる取り組みを支援し、その成功事例を広く展開することで、国全体の温室効果ガス削減目標の達成に貢献することです。2025年度も予算計上され、事業の継続・強化が図られています。

SHIFT事業は、計画段階から設備更新や運用改善までを一貫して支援する「伴走型」の設計を特徴としています。この伴走型支援を通じて、中小企業は脱炭素化を経営戦略上の重要な課題として捉え、「守り」(取引上のリスク回避)と「攻め」(競争力強化や新たな取引先獲得によるチャンス創出)の両面から脱炭素経営を進めることを目指します。

1.2. 制度の戦略的活用法―段階的アプローチ

SHIFT事業には、中小企業向けの二つの主力事業があります。両事業は目的や補助内容が異なるため、自社の状況に応じた選択が重要です。また、両事業の併願はできませんが、「DX型→省CO₂型」という段階的な活用が事実上、想定されています。

Step1:DX型CO₂削減対策実行支援事業

- この事業では、デジタル技術を活用して、工場・事業場のCO₂排出量の「見える化」を行い、現状把握と運用改善を実施します。

- 計測データに基づいて、運用改善による即効性のある省CO₂化を図るとともに、効果的な設備改修計画を策定することを支援します。

- 対象となる工場・事業場の年間CO₂排出量は、50t-CO₂以上3,000t-CO₂未満の中小企業等とされています。

Step2:省CO₂型システムへの改修支援事業

- この事業では、Step1で得られたデータや策定された計画に基づき、電化、燃料転換、熱回収などの取り組みを通じて設備更新や燃料転換を実施します。

- 工場・事業場単位で15%以上、または主要なシステム系統で30%以上のCO₂排出量削減を目指す本格的な改修を支援します。

- CO₂削減効果の算定は、環境省が提供する「設備更新等によるCO₂削減効果の算定ツール」の利用が原則です。このツールで算定が困難な場合は、SHIFT事業CO₂削減対策の効果算定ガイドラインに則って算定を実施します。

- この事業の申請には、CO₂排出量計算書およびCO₂削減計画書の作成が必要です。

2. DX型CO₂削減対策実行支援事業―運用改善による脱炭素化

「まずは現状把握から始めたい」企業向けの事業です。DXシステム(デジタル技術)を活用して工場や事業場のCO₂排出量を「見える化」し、データに基づく運用改善によってCO₂排出量の削減を図ります。

事業スキームの図

2.1. 事業概要

DX型支援事業の基本条件は以下の通りです。

| 項目 | 内容 |

| 補助率と 補助上限額 | 補助率は「3/4以内」で、補助対象経費や事業費の内容に応じて算出されます。 補助金の上限額は200万円です。 |

| 応募締切 | 2025年8月22日(金)12時 |

2.2 採択基準と採択件数

DX型CO₂削減対策実行支援事業の採択においては、DXシステムによる計測と、それに基づくDX型CO₂削減対策の実施計画が、以下の点において十分に検討され、具体的に示されているかを重要な評価対象とします。特に、単に計画を策定するだけでなく、DXシステムから得られたデータに基づいた対策を補助事業期間内に一つ以上確実に実施し、その結果を報告することが必須となります。

DXシステムの活用を通じた課題把握と計画策定の明確性

DXシステムの導入および計測目的の明確性とその根拠

活動量・エネルギー使用量やCO₂削減対策の提案に必要なデータを計測できるDXシステムを導入し、計測する目的、根拠、計測の範囲・種類が明確に示されているか。DXシステムから得られるデータの活用によって、現状の課題を分析し、実現性の高いCO₂削減対策を導き出すプロセスが妥当であるか。

現状の課題抽出・分析の具体性

DXシステムによる計測データ(または既存データ)に基づき、工場・事業場のエネルギー使用状況やCO₂排出量の現状が正確に把握され、削減余地が大きい具体的な課題が特定・分析されているか。

DX型CO₂削減対策の実行計画の具体的明示と実現可能性

DX型CO₂削減対策の具体的明示と実施内容

DXシステムから得られた計測データに基づき提案される運用改善、改修設計などのDX型CO₂削減対策が、具体的かつ明確な内容と方法で示されているか。

補助事業期間内におけるDX型CO₂削減対策の「実行」の確実性

実施計画には必ずDX型CO₂削減対策を含め、補助事業期間内に少なくとも一つ以上のDX型CO₂削減対策を確実に実施し、その結果を報告する計画が明確に位置付けられているか。特に、運用改善等の設備導入以外の対策を三つ以上検討し、そのうち複数対策を実施計画に位置付けて原則実施する計画が示されているか。

削減対策の実施スケジュール(実現性)

提案された削減対策が、補助事業期間内で実現可能なスケジュールで計画されており、実行可能性が高いか。

取組内容のモデル性

DXシステムを活用したCO₂削減対策の取り組みが、他の事業者への普及や参考となる「モデル性」を有するかどうか。本事業で得られた知見は環境省により普及展開や事例公表に活用されるため、この点が評価されます。

2.3. 申請者の条件と満たすべき要件

基本要件

代表事業者:工場・事業場およびエネルギー使用設備の所有者であること。

法人格のある中小企業等であること(個人・個人事業主は除く)。

共同申請:工場・事業場の所有者と設備所有者が異なる場合は、共同での申請が必須です。

事業者が満たすべき要件 以下の要件をすべて満たす必要があります。

| 要件区分 | 内容 | 備考 |

| (a) CO₂排出量 | 年間50〜3,000トン未満(令和6年度基準) | 国内の工場・事業場に限る。 |

| (b) 支援機関 | SHIFT事業に登録済の支援機関による支援 | SHIFT事業公式サイト に支援機関の一覧が掲載。 |

| (c) DXシステム | 導入済または新規導入(計測・記録機能あり) | レンタル、リースも可(条件あり)。 |

| (d) 削減対策 | 運用改善等を3つ以上検討し、複数を実施計画に反映 | 期間内に1件以上実施する必要がある。 |

| (e) 改修支援応募時 | 設備導入以外のCO₂削減対策をすでに複数実施済みであること | 改修支援を申請する事業者向けの要件。 |

| (f) 設備改修計画時 | 実施計画後2年以内に着手すること | 改修を含む場合のみ対象。 |

| (g) 報告義務 | EEGS(省エネ法・温対法・フロン法電子報告システム)による排出量報告・公表を行うこと | 補助金報告に加えて必要。 |

キーワード

省エネ法・温対法・フロン法電子報告システム(EEGS)

エネルギーの使用の合理化等に関する法律、地球温暖化対策の推進に関する法律、フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律の同時報告、及び、温室効果ガス排出に関する情報の統合管理を可能とする新システムのことです。報告手続の合理化等の観点から、令和4年度以降の報告は、原則として、EEGSを利用する運用になっています。

2.4. 年間CO₂排出量の確認方法

DX型支援事業では、CO₂排出量の算定が申請の前提となります。

対象ガス:燃料、電力、熱の使用に伴うエネルギー起源CO₂のみ。

対象範囲:支援対象の工場・事業場全体。

参考年度:令和6年度(2024年4月〜2025年3月)。

算定方法:交付申請様式内の計算書で自動算出されます。

使用量確認:電力会社の証明書や請求書などを活用できます。

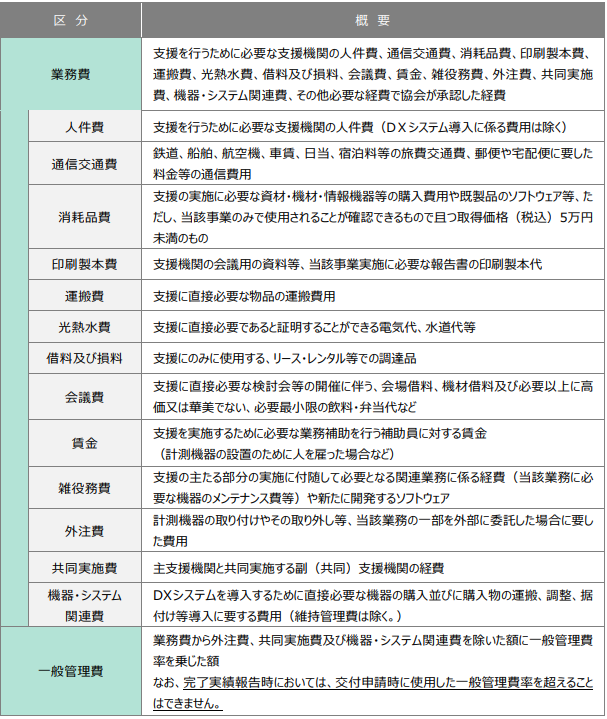

2.5. 補助対象経費の詳細

補助対象となる経費は、事業事務局が承認した経費に限られます。交付決定通知前に発生した経費は対象外となるため注意が必要です。

補助対象経費詳細の表

2.6. 活用ステップと申請のポイント

SHIFT事業の申請では、事前の準備と支援機関との連携が重要です。特にDX型では、現状のエネルギー使用状況を正確に把握し、改善計画を立てることが不可欠です。

現状把握:過去3年分のエネルギー使用実績を整理し、CO₂排出量の現状と削減余地を診断する。

計画策定:データに基づいた改善案と削減目標を盛り込んだCO₂削減計画書を作成する。

支援機関との連携:報告会の開催が制度上の必須要件です。計画の妥当性を高め、制度要件を確実に満たすために不可欠な伴走支援を受けましょう。

3. 省CO₂型システムへの改修支援事業―設備更新による大幅削減

3.1. 事業概要と目的

省CO₂型は、設備更新による抜本的なCO₂削減を目指す支援制度です。電化、燃料転換、排熱回収など、本格的なシステム改修を通じて、工場や事業場単位でのCO₂排出量を大幅に削減します。

補助の基本情報

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 補助率と 補助上限額 | 補助率は「1/3以内」で、補助対象経費や事業費の内容に応じて算出されます。 補助金の上限額は1億円ですが、年間4,000t-CO₂以上の削減が見込まれる場合は最大5億円まで引き上げられます。 |

| 事業期間 | 3年以内(事業完了日の属する年度の終了後、3年間の事後報告義務あり) |

| 削減目標 | 工場・事業場単位で15%以上、主要システム系統で30%以上 |

| 応募締切 | 2025年8月22日(金)12時 |

3.2. 申請者の要件と参加形態

申請者の要件

申請者区分:本事業の申請者は、民間事業者・団体であり、直近2期の決算において、連続の債務超過がないことなどの要件を満たす必要があります。中小企業は補助率が優遇される場合がありますが、大企業も申請可能です。

代表事業者:補助対象設備の所有者で、法人格が必要。

共同事業者:建物所有者、設備使用者、ESCO事業者(省エネ化を支援する事業者)など、代表事業者と共同で申請が可能。

参加形態

単独申請:一つの事業者が単独で設備改修を行う最も一般的な形態。

共同申請:複数の事業者が連携して省CO₂化に取り組む形態。

連名申請:同一の設備を複数事業者で共同導入する形態。

3.3. 補助対象の取り組みと設備

補助対象となる取り組みは、CO₂削減効果を伴う、既存の設備機器やシステム改修であることが求められます。

電化・燃料転換:電気炉や電気ヒートポンプなどへの転換。

高効率設備への更新:高効率ボイラーや制御機能付きLEDなど。

コージェネレーション導入:自家消費型発電・熱供給設備。

排熱回収システム:廃熱の再利用による省エネ効果が高い設備。

燃料・電力供給設備:電力安定供給や燃料転換に必要な設備。

3.4. CO₂削減計画と申請要件

申請には、以下の要件を満たすCO₂削減計画の提出が必要です。

削減率:工場単位で15%以上、系統単位で30%以上。

費用対効果:10万円/t-CO₂以下。

技術的妥当性:設備仕様書や見積書の提出が必須。

年間削減量:年間CO₂排出削減量の達成が求められます。

4. 支援機関との戦略的連携―成功の鍵

4.1. 支援機関の役割と活用の重要性

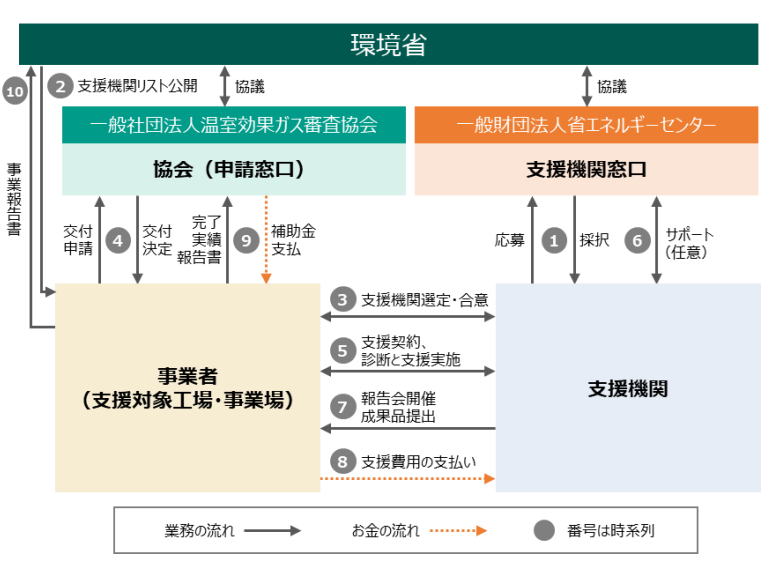

SHIFT事業では、「伴走支援」が制度設計の前提であり、支援機関との契約や報告会の開催が必須となっています。これは、確実なCO₂削減効果を実現するための戦略的な仕組みです。

支援機関の主な役割

計画策定段階:制度の適用可否判断、削減余地の診断、具体的な実施計画の作成。

申請・実施段階:申請書作成支援、事業実施中の進捗管理、必須要件である報告会の開催。

完了・フォロー段階:実績報告書の作成支援、継続的な効果測定と改善提案(任意)。

4.2. 支援機関選定のポイント

自社に最適な支援機関を見つけるためには、以下のポイントを参考にしましょう。

業種専門性:自社の業種での支援実績が豊富か。

技術対応力:DX型に対応できることは必須。省CO₂型については、CO₂削減計画の策定支援など、制度設計上の役割を担えるかどうかも確認しましょう。

地域密着性:定期的な現地訪問が可能か。

提案力:単なる代行ではなく、戦略的な提案ができるか。

5. 申請準備と成功のポイント

5.1. 事前準備の重要性

SHIFT事業の成功は、事前準備の質で決まります。申請の3〜6か月前から以下の準備を進めましょう。

支援機関との早期相談:複数機関から見積もりを取得し、比較検討する。

現状把握:過去3年間のエネルギー使用実績を整理する。

CO₂削減計画の策定:具体的で実現可能な削減目標を設定する。

加点措置の検討(※省CO₂型のみ):環境認証の取得や低炭素電力契約の準備を進めると、採択評価において加点対象となります。

5.2. 審査または加点評価ポイント

DX型支援事業の評価ポイント

DXシステムによる計測とCO₂削減対策の実施計画に関して、課題の抽出と分析、計測の目的・範囲、削減対策の具体性、実現可能性、モデル性などが審査されます。

省CO₂型支援事業の加点項目

明確な加点項目が設定されており、採択率向上のため戦略的な対応が重要です。

| 加点項目 | 内容 | 取得難易度 (見込み) |

| 低炭素電力契約 | 調整後排出係数0.25kg-CO₂/kWh未満の電力を3年以上契約 | 高 |

| 再エネ設備導入 | 工場電力の10%以上を自家消費型再エネで賄う | 高 |

| 環境指標への批准 | SBT、TCFD、RE100、エコアクション21、エコファースト等の取得 | 中 |

| カーボンニュートラル目標+デコ活参画 | 2050年目標設定とデコ活応援団参画の両方を実施 | 低 |

| 脱炭素先行地域 | 環境省選定の脱炭素先行地域内での事業実施 | 低 |

| LD-Tech認証製品 | 環境省認証製品一覧に登録された機器を1機種以上導入 | 中 |

※SBT、TCFD、RE100は国際的なイニシアチブ、エコアクション21は日本の環境経営に関する認証制度、エコファーストは環境省が認定する企業による環境配慮宣言制度であり、いずれも異なる目的や手段で気候変動対策や環境負荷軽減を推進しています。

5.3. 申請スケジュールとjGrantsシステムの準備

申請スケジュール

公募開始前後から速やかに準備を始め、支援機関との相談や書類作成を進めましょう。

jGrantsシステムの準備

SHIFT事業は電子申請システム「jGrants」を通じて行われます。事前にGビズIDプライムの取得や事業者情報の登録、操作方法の確認を済ませておく必要があります。

6. 申請から交付、事後報告までの流れ

6.1. 申請プロセス

申請書類の作成・提出

申請書、CO₂削減計画書、設備仕様書・見積書、会社概要・決算書類、加点措置関連の証明書類などを作成し、提出します。

審査

CO₂削減効果の妥当性、事業計画の実現可能性、費用対効果、技術的妥当性などが、申請書到達後おおむね1か月程度で審査され、交付決定可否が通知されます。

交付決定・事業実施

交付決定通知後、設備の発注や工事に着手します。交付決定通知より前に発注や契約を行った経費は補助対象外となるため、注意が必要です。

実績報告・補助金受給

完了実績報告書を提出し、補助金が交付されます。

6.2. 補助事業完了後の報告義務

補助事業完了後のCO₂削減効果に関する実績報告は、DX型、省CO₂型ともに3年間にわたり年1回の提出が義務付けられています。報告を怠ると、補助金の返還対象となる可能性があるため、注意が必要です。

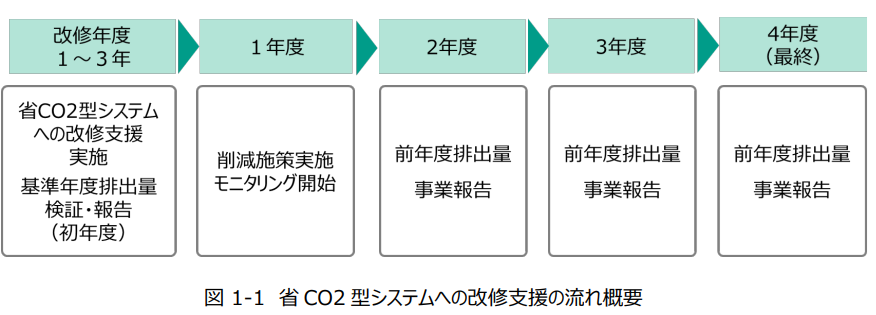

DX型:事業完了日の属する年度を「事業終了年度」とし、その翌年度から3年間の報告が求められます。

省CO₂型:事業完了日の属する年度の「翌年度」を「事業終了年度」と定義し、そのさらに翌年度から3年間の報告が必要です。

7. よくある質問

- DX型と省CO₂型、どちらを選べば良いですか?

-

以下のチェックポイントを参考に、自社に合った事業を見つけましょう。

チェックポイント DX型が適している場合 省CO₂型が適している場合 CO₂排出量の把握 詳細な把握ができていない すでに把握できている 設備の状態 データに基づく運用改善から始めたい 老朽化が進み、更新が必要 投資規模 少額から始めたい 大幅なCO₂削減を早期に実現したい

- 申請時に特に注意すべき点は?

-

以下の点を再度チェックしてください。

要件不備による除外を避けるために

CO₂削減率が基準に達しているか、申請書類に不備はないか、補助対象外設備を申請していないか確認しましょう。評価不足による不採択を避けるために

費用対効果の妥当性、技術的な実現性の証明、支援機関との連携実績をアピールしましょう。

8. まとめ―SHIFT事業で脱炭素化と経営効率化を両立

SHIFT事業は、中小企業の脱炭素化を強力に後押しする制度です。重要なのは、二つの事業メニューの特徴を理解し、自社の状況に最適な選択をすることです。

DX型は「まずは現状把握から」という企業に適しており、比較的少額の投資で始められます。一方、省CO₂型は、本格的な設備投資による大幅なCO₂削減を目指す企業向けです。

これらの事業は、単なる環境対策にとどまらず、光熱費削減や生産性向上など、経営面でのメリットも期待できます。脱炭素化への取り組みが企業価値向上につながる時代において、SHIFT事業は中小企業にとって貴重な機会といえるでしょう。申請を検討される場合は、まず支援機関への相談から始めることをお勧めします。

▼ BizRizeでは、無料相談を行っております! ▼

▼ 補助金情報を毎週お届け!無料メルマガ配信中です ▼

BizRize事務局

ヒト・モノ・カネに関する経営資源を、効率よく活用できるプラットフォーム「BizRize」を運営。毎週木曜に経営者向けの勉強会を開催し、補助金や資金調達に役立つ情報を無料メルマガで配信中!