自治体の予算は、単なる財政支出ではなく、都市の意思や価値観が形になる設計図のようなものです。なかでも東京都は、その予算規模と影響力ゆえに、制度や事業の一つひとつが都市の個性を語るメッセージにもなっています。この記事では、東京都が展開する主な助成事業を、未来戦略と制度設計のつながりからひも解き、首都・東京が見据える将来像を探ってみたいと思います。

目次

- 東京都の未来設計図

- 1.1 「2050東京戦略」とは

- 1.2 随所に東京らしさ

- 1.3 事業者はパートナー

- 主な助成事業

- 2.1 DX・デジタル化関連

- 2.2 スタートアップ・イノベーション関連

- 2.3 環境・エネルギー関連

- 2.4 観光・文化・都市魅力関連

- 2.5 福祉・子育て関連

- 2.6 防災・安全・インフラ関連

- 2.7 中小企業支援・職場環境改善関連

- まとめ

01 東京都の未来設計図

1.1 「2050東京戦略」とは

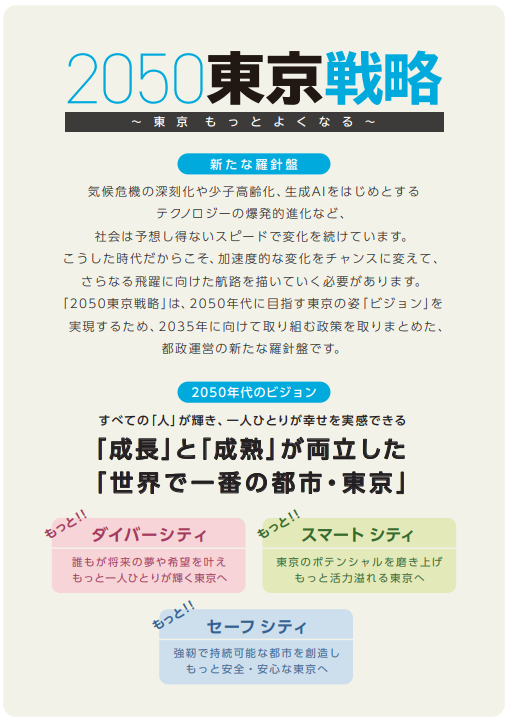

東京都は2025年3月、「2050東京戦略」を発表しました。これは、脱炭素、国際競争力、多様性、都市魅力などの観点から、2050年代の東京がどうあるべきかを構想し、2035年までに取り組む政策を体系的に整理したものです。 旧「未来の東京」戦略の方針を受け継ぎつつ、より具体的な社会実装フェーズへ踏み出した、いわば都政の羅針盤です。

この戦略は、「ダイバーシティ」「スマートシティ」「セーフシティ」「分野横断」という四つの柱に整理され、都市像の提示だけでなく、助成制度や予算配分の背景にも深く関わっています。

1.2 随所に東京らしさ

2050戦略に基づいて設計された助成制度を見渡すと、ナイトタイム観光、臨海副都心のにぎわい、フェムテック導入支援、グリーン水素の実装など、事業名や制度の構造に東京らしい価値観がにじんでいます。 とくにフェムテック支援のように、「性や身体への配慮×テクノロジー」というテーマが助成対象となっている点は、都市としての文化や思想が制度に投影されていることを感じさせます。

支援対象も、企業だけにとどまらず、商店街、介護施設、MICE関連、バリアフリー観光など多層的です。都市空間のユニットを一つずつ支える形で、東京という都市の構成そのものを制度として描いているようです。

1.3 事業者はパートナー

これまで見てきたように、2050東京戦略は、「未来はこうありたい」という東京都の意思を映し出すものです。その戦略に基づいて設計された助成事業は単なる行政サービス・行政支援にとどまらず、東京都が次なるフェーズを誰と・どう描くかというパートナー探しにも似ています。

パートナーを探すには、魅力的な広報活動も欠かせません。都の基本計画を説明するウェブサイト、助成金に関する様々な情報に関するウェブサイト、公式動画チャンネル、YouTubeチャンネルなど、自治体の告知とは思えないほど、どうすれば制度の魅力が伝わり、共に走り抜いてくれるパートナーを見つけることが出来るか本気で考え抜いたものになっています。

助成制度の活用は、ただの資金調達ではなく、東京都が描こうとしている未来像に参画することでもあります。東京都は、事業者が思い描くビジョンを制度で支え、それが都市の厚みとなっていく。そうした連携の姿勢が、東京都の制度設計からも感じられます。

02 主な助成事業

ここからは、現在公募中または、今年度中に公募が予定されている東京都の主な助成事業を、七つのカテゴリに分けてご紹介します。

※事業の詳細は、公式サイトの募集要項などで確認してください。

※応募申請の前に、事前エントリー・事前相談やGビズID(事業者を対象とした共通認証システム)の取得が必要な事業があります。事前エントリーの締め切りは申請受付の締め切りよりも前に設定されていますので注意してください。

※予算額に達し次第、募集が締め切られる場合があります。

※助成対象事業者には、地域・業種・規模・登記などの要件が設けられている場合があります。

※補助率や要件によって助成金の支給額が変動する場合があります。

2.1 DX・デジタル化関連

東京都は、地域の商店街から資源循環の現場まで、あらゆる場所にデジタルの力を届けようとしています。業務効率化や販路拡大にとどまらず、サステナブル経営や脱炭素の分野でも、DX(デジタルトランスフォーメーション)の導入が加速しています。

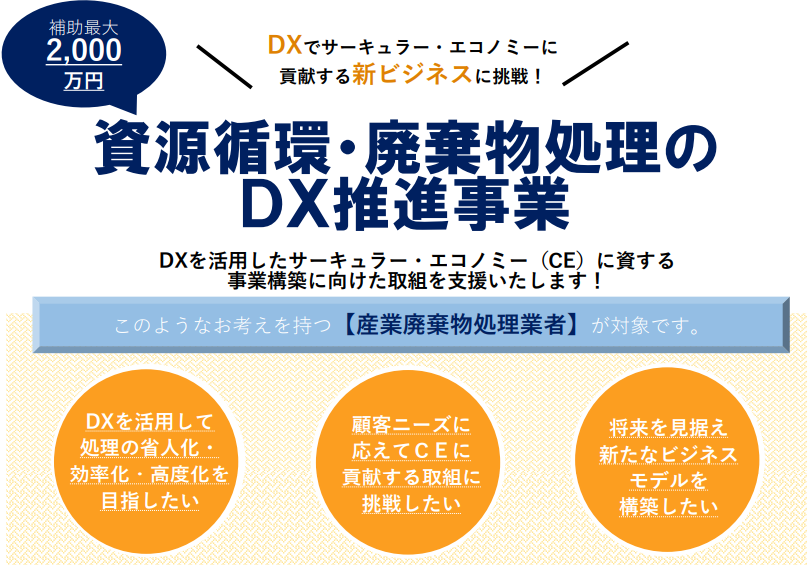

例えば商店街では、キャッシュレスやアプリ開発を通じて、街を訪れた人との関係性づくりに取り組む事業が活発化しています。一方で、産業廃棄物処理業者などの現場では、AIやICT(情報通信技術)を活用しながら資源循環の見える化に挑戦しています。

また、サイバーセキュリティ分野では、情報漏えいを防ぐ仕組みづくりと訓練体制の構築が進んでおり、中小企業を守る姿勢が制度設計にも反映されています。

都市の隅々に、そして業種横断的にDXの種をまいていこうとする政策的意思が、東京都の各制度には息づいています。

| 事業名 | 概要 | 助成金額等 |

| 中小企業デジタルツール導入促進支援事業 | 都内中小企業がクラウド型会計ソフトや業務自動化ツールなどを導入する際の購入、初期設定、保守などにかかる費用を助成。専門家によるフォローアップ支援あり | 最大100万円 (小規模企業者は補助率3分の2) |

| サイバーセキュリティ対策促進助成金 | SECURITY ACTION(二つ星)宣言済の都内中小企業が、情報漏えいやサイバー攻撃対策のために行う機器導入やクラウド活用、標的型メール訓練などを支援 | 最大1,500万円 (メール訓練は別枠50万円) |

| 商店街デジタル化推進事業 | 都内商店街が、キャッシュレス化、ECサイト整備、デジタル機器導入、機器の運用支援を受ける場合などの費用を助成 | 最大1,500万円 (活用支援枠は最大100万円) |

| 資源循環・廃棄物処理のDX推進事業 | 都内産廃処理業者が、排出事業者との連携を通じてCE(サーキュラー・エコノミー)に役立つDX事業構築を行う際の設備費などを助成 | 最大2,000万円 (補助期間に応じて変動) |

2.2 スタートアップ・イノベーション関連

新しい事業や新しい人材、新しい都市像。東京都は、都市の未来をつくるプレイヤーへの支援に力を入れています。創業支援から海外企業誘致まで、イノベーションの連鎖は今、都市の各所で確実に動き出しています。

ゼロエミッション技術の開発支援から、商店街での若手リーダー育成、さらにはフェムテック導入による職場環境の革新など、個々の制度はそれぞれ異なる表情を持ちますが、共通するのは、東京という都市に、新しい可能性を育てようという意思です。

創業準備中の個人や、技術の社会実装を目指す中小企業、大企業と連携するスタートアップ、さらには東京進出を志す海外企業に至るまで、東京都のイノベーション支援は様々な挑戦に寄り添いながら、都市の厚みをつくり続けています。

キーワード

ゼロエミッション

リサイクルなどを通じて、廃棄物や排出物を実質的にゼロに近づけることを目指す概念のこと。

| 事業名 | 概要 | 助成金額等 |

| 創業助成事業 | 都内で創業予定または創業5年未満の中小企業等が、創業初期に必要な人件費や備品購入費、広告費などを支出する際に助成 | 最大400万円 (補助率3分の2) |

| フェムテック導入による職場環境の整備等奨励金 | 女性従業員向けにフェムテック製品やサービスを整備した都内企業へ奨励金を交付 | 10万円(定額) |

| フィンテック産業における協業基盤整備支援事業 | 都内フィンテック(金融サービスと情報技術を結びつけた革新的な動き)企業と金融事業者の協業に必要なルールに関する解説書を作成したり、プロモーション活動をしたりする際の費用を支援 | 最大1,000万円 (補助率2分の1) |

| クラウドファンディング活用助成金 | 購入・寄付型クラウドファンディングを活用したプロジェクトに対し、利用手数料や広報費などを助成。創業、新製品創出、ソーシャルビジネスなどが対象 | 最大100万円 (補助率2分の1または3分の2) |

| 若手・女性リーダー応援プログラム助成事業 | 都内商店街で開業を目指す女性または39歳以下男性に対して、店舗整備費や店舗賃借料、宣伝広告費といった開業準備費を助成 | 最大844万円 (賃料最大3年・補助率最大3/4) |

| TOKYO戦略的イノベーション促進事業 | 都内中小企業が都市課題等に即した革新的技術や製品開発を行う際に、研究開発や展示、知財取得などに要する費用を助成 | 最大8,000万円 (補助率3分の2) |

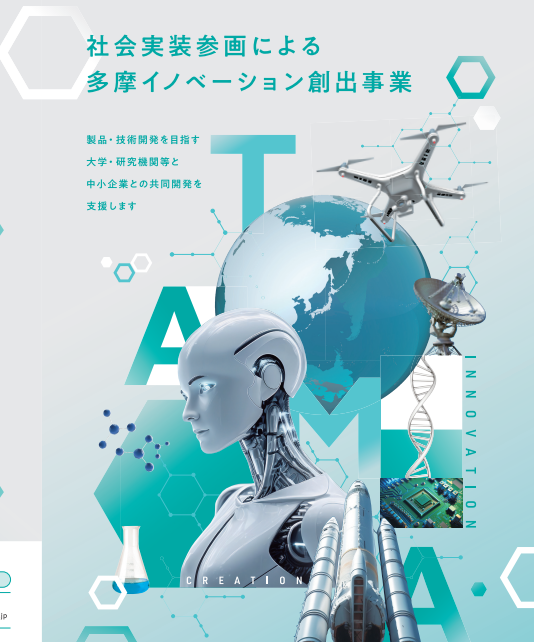

| 社会実装参画による多摩イノベーション創出事業 | 大学や研究機関と連携して製品開発に取り組む都内中小企業が、実証実験や共同研究などを行う際に受けられる助成 | 最大5,000万円 (補助率2/3) |

| ゼロエミッション東京の実現等に向けたイノベーション促進事業 | 都内ベンチャーや中小企業が環境分野で事業会社と連携し、革新的製品やサービスの開発から事業化を目指すために必要な費用に対する大型助成制度 | 最大10億円 (補助率3分の2) |

| 金融機関等と連携した海外企業誘致促進事業 | 都が都内金融機関等と連携し、海外企業の東京進出を支援。進出企業には補助金、金融機関には成功報酬を交付 | 海外企業:最大1億円 金融機関:最大2,000万円 |

2.3 環境・エネルギー関連

環境大臣時代にクールビズの旗振り役を務めた小池都知事の環境政策が反映されたこの分野は、まさにゼロエミッション東京の心臓部。GX(グリーントランスフォーメーション)、グリーン水素、地産地消の再エネ設備など、都市が脱炭素へとかじを切る姿勢が鮮明です。

補助額10億円の大型開発支援(ゼロエミッション枠)から、産業の現場で再エネ・蓄エネ設備を導入する事業まで、実装フェーズを支える制度が揃っています。都内企業のGX技術をグローバルサウス諸国(南半球に位置するアジア、アフリカ、ラテンアメリカなどの新興国・途上国)へ展開する事業や、特別高圧電力・工業用LPガスの価格高騰対策など、外向きにも内向きにも支援の手が伸びています。

また、環境配慮型MICE開催への補助や、SDGs債の発行支援など、都市活動の周辺領域でも環境価値の浸透が進行中。もはや脱炭素は、技術部門や製造業だけの話ではありません。

この分野の制度群は、社会実装(研究開発によって得られた技術や製品を、実際の社会で活用すること)と民間投資を橋渡しする役割も担っています。政策テーマとしての力強さと現場支援の柔軟さが、ちょうど良いバランスで同居しています。

キーワード

環境価値

太陽光や風力、水力といった再生可能エネルギー(グリーン電力)などのエネルギーが持つ、二酸化炭素(CO2)の排出がないという付加価値のこと。

| 事業名 | 概要 | 助成金額等 |

| グリーン水素製造・利用の実機実装等支援事業 | モデルプランに基づき、都内でグリーン水素(製造時もCO2を出さない再生可能エネルギー由来の水素)を製造・利用する設備の導入費を補助。脱炭素化・水素社会の構築を目指す | 最大4億円 (再エネ電力設備は別途5,400万円) |

| グローバルサウスのGX促進プロジェクト | 都内企業がGX技術をグローバルサウス諸国に展開するための調査、実証、事業化を支援。伴走支援付き | 実証・事業化:最大3億円 実現可能性調査:最大1億円 |

| 需給最適化に向けたエネルギーマネジメント推進事業 | EMS・VPP・DRなどによる電力需給調整力強化に向けた設備導入を支援。中小企業~アグリゲーター対象 | 最大1.5億円 (エネ貯留設備) 他区分複数あり |

| 地産地消型再エネ・蓄エネ設備導入促進事業 | 蓄電池を単独で都内に設置する事業者に対し、EVバッテリー含む柔軟設計で導入費用を助成 | 中小企業等:最大900万円 (蓄電池単独) |

| SDGsファイナンス促進支援事業補助金 | SDGs債・ローンの発行を促進するため、外部レビュー取得費を補助。個人向け発行は補助率上乗せ | 最大600万円(トランジション個人向け) |

| 中小企業特別高圧電力・工業用LPガス価格高騰緊急対策事業支援金 | 特別高圧電力・工業用LPガスを利用する事業者へ、価格高騰対策として定額支援金を交付 | 最大500万円 (受電事業者) 他10万円枠あり |

| 環境配慮型MICE開催資金助成 | 都内で開催するMICE(ビジネスイベント)のうち、環境配慮型の取組(グリーン電力、認証取得など)に要する経費を補助 | 最大700万円(1件) |

2.4 観光・文化・都市魅力関連

観光は都市の顔。東京都は、MICEや夜間のにぎわい、バリアフリー観光、文化施設の活用など、文化と経済をつなぐ都市らしい魅力づくりを、政策と制度で後押ししています。

美術館や庭園などのユニークベニューを使ったショーケースイベントには最大1,500万円の補助があり、都市資源の活用とMICE誘致の両輪が意識されています。また、臨海副都心でのにぎわい創出事業や、ドローンを使ったアクセシブル・ツーリズムの支援など、事業者自身による体験設計やイベント造成を含む事業も補助対象になっています。

島しょ地域におけるバリアフリー整備、そしてMICE人材の育成支援などは、都市の舞台裏を支えると同時に、多彩な東京らしさをはぐくむ試みへもつながっています。制度の射程は、単なる誘客支援を超えて、都市空間そのものを魅力的に編みなおすプロジェクトとも言えるでしょう。

| 事業名 | 概要 | 助成金額等 |

| ドローンを活用したアクセシブル・ツーリズムの推進事業 | 障害者や高齢者がドローン操作体験を通じて都内観光を楽しめる旅行商品の造成や販売、運営を支援 | 最大500万円 (1旅行商品) |

| 東京都臨海副都心にぎわい・活力創出事業 | 臨海副都心でのにぎわい創出事業や、スタートアップ進出に伴う設備投資などを支援。回遊性・集積促進を重視 | 最大5,000万円 (にぎわい:1,000万円) |

| 島しょ地域のバリアフリー観光整備支援補助金 | 島しょ地域の観光施設や交通手段におけるバリアフリー整備を支援。施設改修や車両導入に要する費用が対象 | 最大1,500万円(施設) 150万円/台(車両) |

| ユニークベニュートライアル開催支援事業 | 美術館や庭園などのユニークベニューが主催するMICEショーケースイベント開催経費を補助。観光資源の活用促進 | 最大1,500万円(1件) |

| MICEプロフェッショナル人材育成助成事業 | 都内MICE関連事業者の従業員が国際団体等の育成プログラムや認定資格を取得する際の受講費や登録費を助成 | 最大30万円(1名) |

2.5 福祉・子育て関連

東京都は「育休」を「育業」と呼んでいます。子育ては休みではなく大切な仕事であるという考えに基づきます。この言葉に象徴されるように、子育て支援や高齢者支援を都市の働き方の質として捉えた制度設計が進んでいます。個人のライフステージを企業や制度がどう支えるのかという問いは福祉政策にとどまらず、労働環境や人材戦略の分野にまで広がっています。

例えば、高齢者に向けた製品・サービスの開発を支援する「高齢者向け新ビジネス創出支援事業」は、事業者が新しい暮らしの形や選択肢を提案できるよう、開発フェーズと設備整備フェーズを段階的にサポート。「生活の質向上」や「デジタルデバイドの解消」といったテーマが設定されており、現場の創意を社会ニーズに結びつける設計となっています。

東京都の福祉支援は、“一人ひとりの暮らし”を都市がどう支えるかという問いへの、具体的な応答でもあります。

| 事業名 | 概要 | 助成金額等 |

| 高齢者向け新ビジネス創出支援事業 | 高齢者向けの製品・サービスを開発・改良する中小企業等に対し、初期の設備投資・販促費等を段階的に助成 | 最大750万円 (開発+整備フェーズ) |

| 介護現場のニーズに対応した製品開発支援事業 | 介護従事者の負担軽減につながる次世代介護機器等の開発・改良・普及を支援。ロボット技術や多言語翻訳装置なども対象 | 最大2,000万円 (補助率3分の2) |

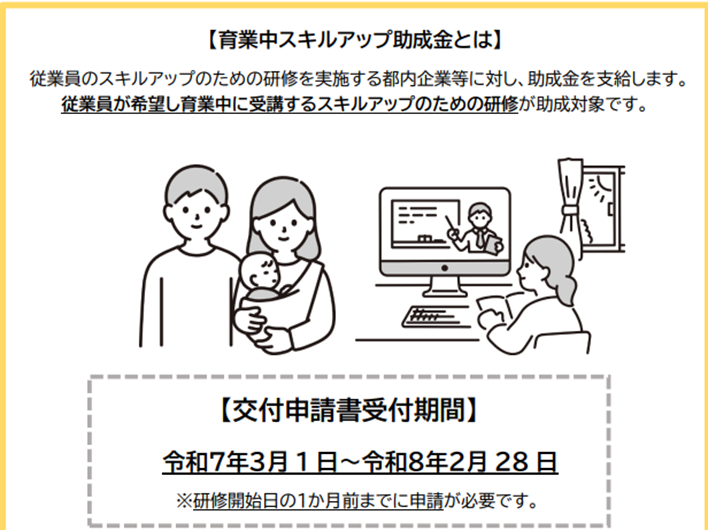

| 育業中スキルアップ助成金 | 育児休業中の従業員が希望する研修を企業が受講支援した際、その費用(受講料・教材費等)の一部を補助 | 最大100万円 (企業単位) |

2.6 防災・安全・インフラ関連

災害に備える都市は、まずインフラの足元から整えています。東京都の防災関連施策は、避難所整備だけでなく、日常の生活や事業が「動かないまま耐えられる」状態の構築に重きを置いています。

BCP(事業継続計画)を策定済みの企業に対しては、非常食や発電機、クラウド化された基幹システムなどを導入するための設備費を最大1,500万円まで補助する制度が用意されており、災害発生時にビジネスが途切れない仕組みづくりを支援しています。備える力が経営資源として位置づけられているのです。

また、「東京とどまるマンション」制度では、在宅避難が可能なマンションへの登録を通じて、マンホールトイレなど敷地内設備の整備も補助対象としています。地域にとどまることができる拠点づくりが進んでいます。

東京都の防災政策は、インフラ=硬い設備に見えて、暮らしの連続性というやわらかいテーマも抱えています。制度の一つひとつが、都市に安心を編み込む装置になっているのです。

| 事業名 | 概要 | 助成金額等 |

| BCP実践促進助成金 | BCP策定済みの中小企業が、非常食や電源、クラウド化、耐震診断など事業継続力を高める設備や物品を導入する際に助成 | 最大1,500万円 (クラウド化部分上限450万円) |

| 東京とどまるマンションマンホールトイレ整備促進事業 | 災害時に在宅避難可能な「東京とどまるマンション」登録済みマンションに対し、排水管や貯留タンクなど下部構造の整備費を助成 | 最大40万円 マンション(テントや便座などの上部構造物は対象外) |

2.7 中小企業支援・職場環境改善関連

東京都の支援は、事業者の挑戦だけでなく、職場環境の質にも注目しています。制度全体が、業務効率化や人材確保、空間設計など複数の切り口から支援を展開しており、立体的な後押しになっているようです。

たとえば、従業員が業務内容に応じて自由に働く場所や時間を選べる「ABW(Activity Based Working)」の導入支援では、オフィス改修やICT設備導入に対して最大2,000万円を補助。さらに、子連れ出勤対応設備にも加算支援が設けられ、働き方の柔軟性を下支えしています。

また、若手人材の確保や定着を目的としたES(社員満足度)向上の制度は、住宅借上げや食事提供、健康増進など福利厚生制度の新設そのものに補助が出る設計です。採用環境の厳しさに対して、制度が、人材定着のための基盤を支えているのです。

加えて、ポストコロナや物価高など事業環境の変化に応じて、小規模事業者が業務の効率化や設備更新に取り組める「アシストコース」も設置しています。規模の小さな事業者にこそ使いやすい枠組みとなっており、持続的な経営基盤づくりという視点が一貫しています。

経営者のチャレンジと、働く人の安心。その両方にまなざしを向けた支援設計が、この分野の特色です。

| 事業名 | 概要 | 助成金額等 |

| ABWオフィス促進助成金 | 従業員が場所や時間を選べるABW導入に向けて、専門家伴走支援+オフィス改修・ICT設備費を助成 | 最大2,000万円 (子連れ出勤整備5万円加算) |

| ES(社員満足度)向上による若手人材確保・定着事業助成金 | 若手人材の採用と定着を目的に、住宅借上げや食事提供、健康増進制度を導入する企業の福利厚生費を補助 | 最大200万円(住宅) +50万円(食事・健康) 年×最長3年 |

| 経営基盤強化事業(小規模事業者向けアシストコース) | 事業環境変化に対応し、設備更新や業務効率化に取り組む小規模事業者向けの助成枠 | 最大200万円 (補助率最大5分の4) |

03 まとめ

東京都の助成制度や事業群を眺めてみると、東京が都市としてどうありたいかという意思がにじみ出ていることが分かります。比較的自由度の高い予算構成が可能であるがゆえに、その財源は「何に、誰にまなざしを向けるか」「どんな価値を優先するか」が表れやすいのです。

「制度」というと、要件と金額の羅列のように思われがちですが、そこには思想も矜持もあります。だからこそ助成事業を活用する事業者側も、都市の設計に参画している感覚が、より強く感じられるのではないでしょうか。

▼ BizRizeでは、無料相談を行っております! ▼

▼ 補助金情報を毎週お届け!無料メルマガ配信中です ▼

BizRize事務局

ヒト・モノ・カネに関する経営資源を、効率よく活用できるプラットフォーム「BizRize」を運営。毎週木曜に経営者向けの勉強会を開催し、補助金や資金調達に役立つ情報を無料メルマガで配信中!