コストカット戦略だけでは限界

持続的な発展へ適切な価格転嫁など不可欠

ーー2025年版中小企業白書・小規模企業白書を読み解く

2025年版中小企業白書・小規模企業白書が公表されました。白書は、中小企業や小規模事業者をとりまく厳しい外部環境を分析するとともに、中小企業や小規模事業者が持続的に発展していくために必要な観点について言及しています。今、中小企業や小規模事業者ひいては経営者に求められていることは何なのか、見ていきましょう。

中小企業白書・小規模企業白書 第1部(共通)5つのポイント

厳しい外部環境 経営力強化が生き残りのカギ

「金利のある世界」の到来など厳しい外部環境に直面する中、持続的な発展を遂げるためには、これまで以上に「経営力」が重要となっている。

業績改善を伴わない賃上げが増加

2024年の春季労使交渉では高い賃上げ率を達成したものの、大企業との賃上げ率の差は拡大。人材確保のため、業績改善を伴わない賃上げが増加している。

労働生産性を高める経営へ転換を

構造的な人手不足に直面する中で、従来のコストカット戦略は限界を迎えている。デジタル化や適切な価格転嫁の推進により、労働生産性を高める経営への転換が必要だ。

労働力不足克服へ多角的な対策必要

構造的な人手不足、人材確保の難しさは、重視すべき経営課題である。働き方改革や外部人材の活用など、多角的な対策による労働力不足の克服が求められている。

課題解決へポジティブな取り組みに期待

中小企業や小規模事業者は、地域経済やコミュニティを維持する上で重要な役割を担うと同時に、社会が抱える課題の解決へポジティブに取り組むことが期待されている。

キーワード

中小企業白書

中小企業基本法に基づく年次報告。2025年版で62回目。

小規模企業白書

小規模企業振興基本法に基づく年次報告。2025年版で11回目。

中小企業白書と小規模企業白書の構成

それぞれ第1部と第2部で構成されている。第1部は両白書に共通の内容で、「令和6年度(2024年度)の中小企業・小規模事業者の動向」についてまとめられている。第2部は、中小企業白書が「新たな時代に挑む中小企業の経営力と成長戦略」、小規模企業白書が「経営力を高める小規模事業者の持続的発展と地域貢献」と題した内容となっている。

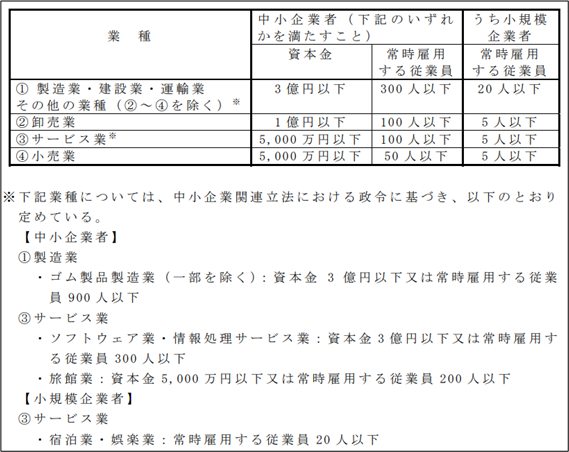

中小企業

中小企業基本法第2条第1項の規定に基づく「中小企業者」をいう。

小規模事業者

中小企業基本法第2条第5項の規定に基づく「小規模企業者」をいう。

「中小企業者」「小規模企業者」については、具体的には、下記に該当するものを指す。

※この記事で使用している図表は、いずれも2025年版中小企業白書・小規模企業白書または、白書の概要版から引用しています。

01. 厳しい外部環境 経営力強化が生き残りのカギ

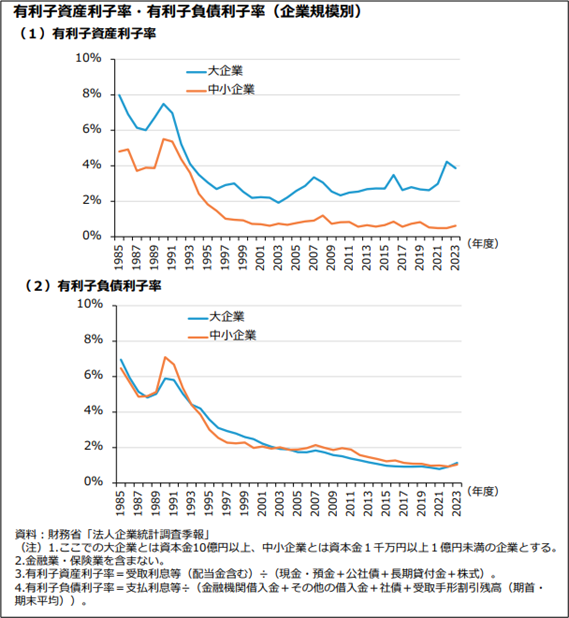

「金利のある世界」への回帰や円安・物価高、構造的な人手不足といった厳しい外部環境に直面する中小企業・小規模事業者の状況は依然として厳しいと言えます。こうした状況下で課題を乗り越え、成長・持続的発展を実現するためには、経営者自身が自社の状況を正確に把握し、適切な対策を講じる「経営力」が不可欠であり、経営力の重要性は高まっています。地域経済・コミュニティの担い手としても期待される中小企業・小規模事業者は、外部環境の変化を好機と捉え、行動変化を起こすことが求められています。

- 「金利のある世界」とは。

-

日本銀行がマイナス金利政策を解除し、政策金利を引き上げた状況を指します。これにより金融機関の貸出金利が上昇。これは企業にとって借入金利が上昇することを意味し、支払利息の増加につながり得るリスクとなります。

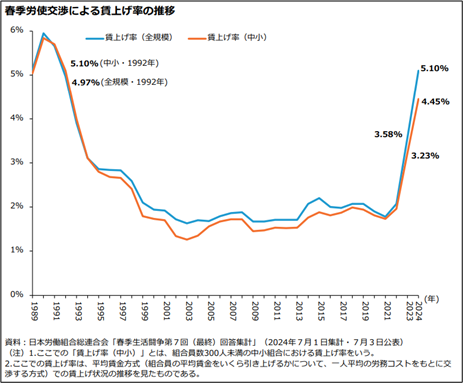

02. 業績改善を伴わない賃上げが増加

2024年の春季労使交渉では約30年ぶりの高水準の賃上げが実現しましたが、大企業との差は拡大しました。中小企業では労働分配率(=付加価値額に占める人件費の割合のことで、低いほど賃上げ余力が大きい)が8割近くに達し、更なる賃上げを行う余力が乏しい一方、業績が改善しないまま賃上げに踏み切らざるを得ない状況も見受けられます。特に、人手不足が深刻な業界ほど、賃上げをしなければ人材が確保できないという切迫した状況に陥っており、結果として財務的な余裕を持たないまま、採用競争のプレッシャーから賃上げを強いられていると考えられます。賃上げは重要なテーマの一つですが、中小企業にとっては厳しい経営環境下において追加コストとなり得ることが白書で示されており、収益力とのバランスが難しい課題です。

- 賃上げ以外の、人材確保のための取り組みは。

-

人手不足に対応するにあたっては、賃上げだけでなく、経営戦略と人材戦略を一体的に構想・実践することが望ましく、「中小企業の成長経営の実現に向けた研究会」は、中小企業庁が公表している「中小企業・小規模事業者人材活用ガイドライン」の活用を推奨しています。また、人材マッチングサービスや複業人材の活用、M&Aによるチーム丸ごとの人材獲得、従業員の能力開発、従業員エンゲージメント(=従業員のモチベーションや組織への帰属意識を高める試み)の向上といった取り組みも人材確保・定着に有効と考えられます。

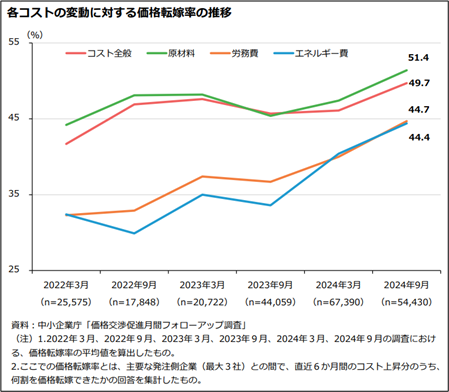

03. 労働生産性を高める経営へ転換を

物価、金利、人件費の上昇に加え、構造的な人手不足が進む現状において、従来のコストカットに依存した経営戦略は限界を迎えており、白書は、持続的な成長のために労働生産性や付加価値の向上を目指す経営への転換が必要であると提言しています。

具体的には、IT導入補助金や省力化投資補助金を活用した積極的な設備投資・デジタル化、パートナーシップ構築宣言(=取引関係の適正化を目指し、大企業と中小企業が共存・共栄するための指針を示した宣言)や団体協約制度(=中小企業が協力して価格転嫁を推進するための合意形成手段)等に基づく適切な価格設定・価格転嫁の推進に関する言及がなされています。

適切な価格設定を行うことができている企業ほど、収益向上・設備投資・賃上げへの好循環を実現できていることが推察され、適切な価格転嫁が実現できれば、物価上昇局面においては最終的な経常利益が押し上げられる可能性があるとも指摘されています。これにより、厳しい外部環境下でも収益力を高めることが可能になると考えられます。

- 価格転嫁等を後押しする施策には、どのようなものがあるか。

-

価格転嫁を後押しする施策として、中小企業支援機関を通じて価格交渉・価格転嫁に関する基礎的な知識や原価計算の手法の習得支援が行われています。生産性向上に向けた投資支援策としては、中小企業・小規模事業者の設備投資やIT導入、販路開拓等を支援する中小企業生産性革命推進事業(ものづくり補助金、IT導入補助金、小規模事業者持続化補助金、事業承継に関する補助金)や、人手不足等の課題に対応するための省力化投資補助事業、大規模成長投資補助金などがあります。これらの支援策により、デジタルツールの導入や設備投資を通じた業務効率化、生産性向上を目指すことができます。

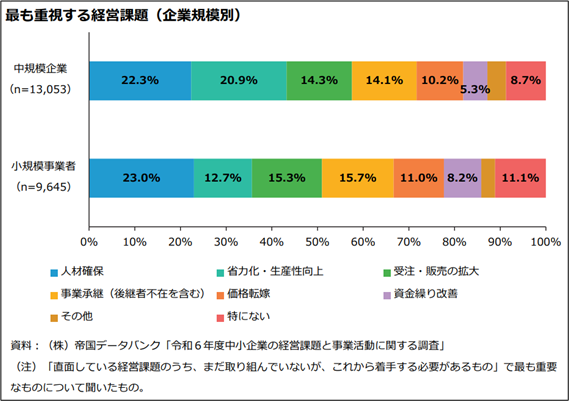

04. 労働力不足克服へ多角的な対策必要

少子高齢化等を背景とする構造的な人手不足は、企業規模にかかわらず中小企業・小規模事業者が重視する経営課題となっています。人手不足を要因とする倒産も増加しており、労働力不足が強まる中で人材確保・定着は喫緊の課題となっています。解決策として、休暇を取得しやすい職場づくりなどの働き方改善や、人材育成、副業・兼業人材等の外部人材活用が有効であるものの、それらの取り組みの有無により、人材確保の状況に企業間で差が生じている現状が示唆されています。

- 労働生産性を高めるために有効な対策には、どのようなものがあるか。

-

限られた人手で労働生産性を高めるためには、ITツールや省力化設備の導入による業務効率化、自動化、デジタル化が有効な対応策となります。また、人材育成や人材の戦略的な活用促進、人材確保に向けた戦略策定等も重要です。

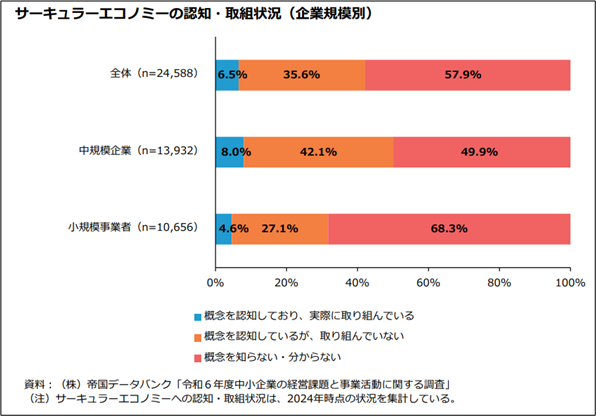

05. 課題解決へポジティブな取り組みに期待

中小企業・小規模事業者は地域経済・コミュニティを維持し、多様な地域ニーズに細やかに対応する重要な役割を担っており、社会が抱える課題の解決へ向けたポジティブな取り組みが期待されています。特に、「ローカル・ゼブラ企業」(=ゼブラ企業<社会的課題の解決を目的とする企業>の中でも地域密着型で、地域振興や持続可能な経済活動に貢献する企業を指す)の活躍と、エコシステム(=企業、自治体、地域住民などが連携し、持続可能な経済活動を支える仕組み)の構築が期待されます。下記の図表「サーキュラーエコノミーの認知・取組状況」は、サーキュラーエコノミー(=持続可能な形で資源を利用する循環経済)のような社会的価値を生み出す取り組みを、中小企業・小規模事業者がどの程度認知し、実際に行動に移しているかを示しています。中小企業・小規模事業者が取り組むべき課題の一例を示しているとも言え、地域や社会全体の持続的な発展における中小企業・小規模事業者の役割を理解する上で参考になるでしょう。

- 「地域の社会課題解決に向けた取り組み」とは。

-

エコシステム構築実証事業や、地域の実情を踏まえた小規模事業者の販路開拓、災害復旧等、また地域経済と雇用の基盤を支える事業承継の円滑化など、地域が抱える様々な課題を、事業を通じて解決しようとする試みがその一例です。

中小企業白書 第2部

新たな時代に挑む中小企業の経営力と成長戦略

第1章では、成長・発展に重要な「経営力」に焦点を当てています。経営力は、経営戦略の策定力、経営資源のマネジメント力、成長志向、健全な環境整備能力などと定義され、経営戦略や経営計画の策定・運用は業績向上に効果があると考えられます。人材確保が重要な経営課題となっている昨今において、経営の透明性向上(例えば、従業員への情報開示の推進)、人材育成、適切な人事評価制度、職場環境の改善などは業績向上や人材定着に寄与すると考えられ、ガバナンス体制の構築により透明性の向上が一層進むと推察されます。

第2章では、賃上げや「スケールアップ」(=積極的かつ継続的に賃上げや投資に取り組める一定規模の企業に成長すること)の実現に向けた分析を行っています。過去10年間で約3社に1社がスケールアップを実現しており、スケールアップ企業は雇用拡大・従業者一人当たりの売上高や利益率を高める傾向にあります。スケール別の経営課題(=成長の壁)が存在するものの、人材育成やガバナンス強化・透明性の向上、経営計画策定等が「壁」の克服に有効と言えるでしょう。また、設備投資やM&A、研究開発・イノベーション、輸出といった投資行動はスケールアップに有効と考えられ、特にM&A(「中小企業の成長経営の実現に向けた研究会」は、M&Aは人材確保にも有効と指摘する)や、スケールが小さい段階からの輸出が有効であるとの見方が示されています。

小規模企業白書 第2部

経営力を高める小規模事業者の持続的発展と地域貢献

第1章では、特に人口減少が進む地方圏で地域に根ざした事業を実施しており、地域住民の生活を支えるとともに、個性豊かな地域社会の形成に寄与することが期待される小規模事業者が抱える課題に言及しています。小規模事業者の経営力を向上させるためには、差別化による販路拡大や経営管理強化(人材確保、価格設定等)、経営計画策定・運用(※約6割が未策定)が重要となることを示唆しています。また、地域経済の成長・発展には、とりわけ地域とのつながりが強い小規模事業者の持続的な発展が不可欠であり、地域経済の重要な担い手として事業承継や起業が期待されるものの、資金等に課題を抱える起業関心層が多い現状が示されました。地域資源の活用や社会課題解決への取り組みは、業績向上に繋がる可能性が高いと言えるでしょう。

第2章では、支援機関(=商工会や商工会議所、税理士等の士業、コンサルタント等)の活用が事業者の業績・集客力向上に繋がると考えられることに言及しています。支援機関による伴走支援も浸透していますが、相談員不足やノウハウ蓄積が課題となっています。支援の質向上には、機関同士の連携や相談員の能力開発が重要ですが、連携するにあたっての仕組み整備や相互理解が課題と言えそうです。

まとめ

2025年版中小企業白書・小規模企業白書は、中小企業・小規模事業者が直面する複合的かつ構造的な困難に関する現状を正確に把握し、経営戦略の根本的な転換を図ることの重要性に言及しています。中小企業や小規模事業者が様々な課題を乗り越えるための具体的な指針が白書には詰まっており、白書による分析と提言は、先行きの不透明な時代における経営の方向性を考える上で重要な道標となりそうです。

▼ BizRizeでは、無料相談を行っております! ▼

▼ 補助金情報を毎週お届け!無料メルマガ配信中です ▼

BizRize事務局

ヒト・モノ・カネに関する経営資源を、効率よく活用できるプラットフォーム「BizRize」を運営。毎週木曜に経営者向けの勉強会を開催し、補助金や資金調達に役立つ情報を無料メルマガで配信中!

内閣府と内閣官房-400x267.png)

文科省_-400x267.png)